仮想化基盤クラウド|知る×学ぶ

VMware Cloud™ on AWSをわかりやすく解説|構成概要から移行方法や価格構成まで

VMware製品ユーザーのクラウド移行先として注目されているVMware Cloud on AWS。VMware SDDC(Software-Defined Data Center)をアマゾン ウェブ サービス(AWS)のグローバルインフラ環境上に展開できるVMware Cloud on AWSは、クラウド移行先として注目されています。

本記事では、概念実証(PoC)を通じて見えてきたVMware Cloud on AWSのアーキテクチャや移行方法、価格構成について解説します。

▼ 目次

・VMware Cloud on AWSは情報システム部門のクラウド活用に最適

・VMware Cloud on AWSはどのように構成するのか?

・オンプレミスとVMware Cloud on AWS、AWSとの接続形態

・VMware HCXと移行方法について

・MMCP for VMware Cloud on AWSの価格構成

・VMware Cloud on AWSを含めたマルチクラウド環境の管理

1. VMware Cloud on AWSは情報システム部門のクラウド活用に最適

多くのエンタープライズ企業においてAWSが積極的に利用されています。その使われ方の傾向を見ると概ね次のようになるでしょう。まず、オンプレミス側では情報システム部門側が管理するVMware vSphere®などを用いた仮想基盤があり、こちらはどちらかというと“守りのIT”と呼ばれる企業のバックエンドシステムで活用されています。そしてAWSはというと、情報システム部門よりもLoB(事業部門)側が管理しているケースが多く、こちらは顧客やサービスなどの“攻めのIT”に特化して使われる傾向が強いです。

このトレンドが2018年を境に大きく変化してきました。これまでは情報システム部門はオンプレ、事業部門はクラウドで明確に領域が分かれていましたが、情報システム部門も積極的にクラウド活用、すなわちAWSの活用を本格的に検討しはじめているのです。ただし、事業部門に比べると活用のスピードは遅く、そこには大きく3つの課題があります。

まず1つ目がオンプレミス側のvSphere等でつくられた仮想マシンのAWS移行に伴う再構築、2つ目はネットワークのレイテンシや帯域、そして3つ目がオンプレミスでいうところのベンダーロックインと同様の「クラウドロックイン」です。

こうした課題を受けて登場したのがVMware Cloud on AWSです。VMware Cloud on AWSは、AWSのベアメタル環境上で稼働するVMwareソフトウェアベースのクラウドサービスです。インフラ部分はAWSのグローバルインフラを使用し、そのホスト上にVMwareのSDDC環境を展開してリソースを提供します。

VMware Cloud on AWSは、VMware HCX®を利用することでvSphereにて構築されたオンプレミスの環境をそのままAWS側にリフト&シフトすることが可能であり、またAWSと同一リージョン内にあるためAWS環境へ非常に高速なアクセスを提供できます。さらに、オンプレミスと同じvSphereの環境なのでオンプレミス側への再移行も可能となっています。VMware Cloud on AWSならではのこれらの特性により、情報システム部門のクラウド活用に立ちはだかる先の3つの課題を解決できます。

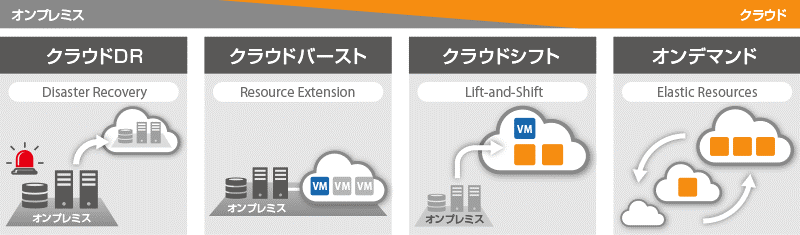

このような特徴を持つVMware Cloud on AWSとAWSを組み合わせることにより、クラウドDRやクラウドバースト、クラウドシフト、そして需要に合わせてリソースを柔軟に変化させるオンデマンドといった、すべてのユースケースに対応できるのです。

図 1. VMware Cloud on AWSのユースケース

クラウドDRについては、2021年VMware Cloud Disaster Recovery™がリリースされ、VMware Cloud on AWSを組み合わせることによりクラウドライク(スモールスタート&オンデマンド)に利用できるDR(災害復旧)が可能となり、オンプレvSphere DRソリューションの最適解として注目されています。

VMware Cloud Disaster Recoveryの詳細な内容は、以下よりご覧いただけます。

2. VMware Cloud on AWSはどのように構成するのか?

AWSのリージョンは複数のアベイラビリティゾーン(AZ)で構成されています。このAZは、複数のデータセンターによって構成され、高い耐障害性を提供しています。

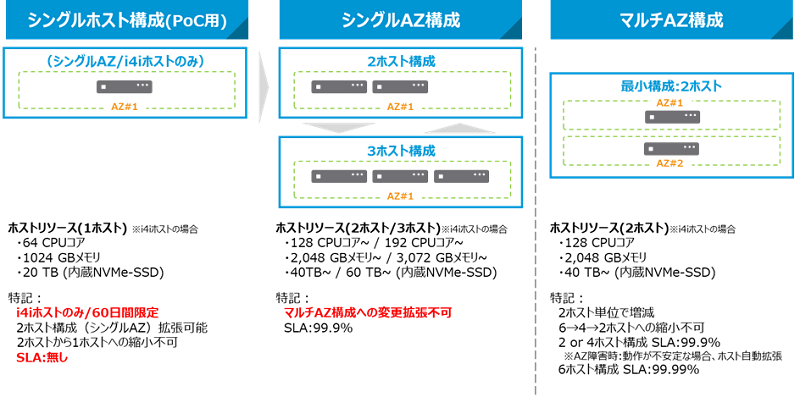

AWSではシステムをAZ障害に対応するか否かで構成を変える必要があり、VMware Cloud on AWSでも同様にシングルAZ(AZ障害対応不可)、マルチAZ(AZ障害対応可)を選択できる仕様となっています。

AZ構成の注意点は、シングルAZ構成からマルチAZ構成へと初期環境構成作成後に変更することができない点です。そのため最初にシステムをAZ障害の可用性可否について、慎重に検討をする必要があります。

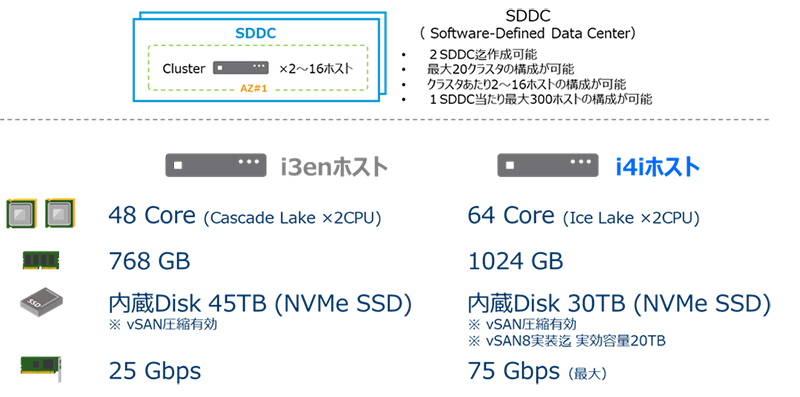

東京 / 大阪リージョンで利用できるホストは2種類(i3en/i4iホスト)から選択可能です。i3enホストはCPU 48Core、メモリ 768GB、Diskは内蔵Disk(NVMe対応SSD)を活用し実効容量は1ホスト当たり約45TBとなっています。i4iホストはCPU 64Core、メモリ 1024GB、Diskは内蔵Disk(NVMe対応SSD) 実効容量は1ホスト当たり約30TB※となっています。

※初期リリース時は実効容量20TB、vSAN8実装後30TBに拡張予定

i3enホストは2020年10月から利用可能になった大容量ストレージが特徴のホストとなっており、1ホストあたり45TBを利用することが可能です。これまでDisk容量に偏りがあるオンプレミス仮想化基盤からの移行を検討した場合、Disk容量が起因となってホスト数が増加してしまうケースもありました。i3enホストを活用することによりこのようなケースにおいてもホスト数の増加を抑え、1ホスト当たりの仮想マシンの集約率を高めることが可能となりました。

i4iホストは2022年10月にリリースされた最新モデルのホストとなっており、i3enホストに比べるとDisk容量はやや少ないものの、CPU、メモリが約1.5倍リソース向上しており、CPU/メモリ使用率に偏りがあるワークロード(VDI/DB等)利用に最適なホストです。価格はi3enの2割程安く利用することができ、PoC用として1ホスト構成(60日間)も可能となっています。

図 2. VMware Cloud on AWSの構成概要 1

ホスト種別に関係なく、シングル/マルチAZ構成どちらでも最小2ホストから構成可能です。

マルチAZ構成は2 or 4ホスト構成時でSLA 99.9%、6ホスト構成時で99.99%が設定されます。本構成はAZ間のホストを同数にする必要があるため、2ホスト単位での増減を行います。

また、PoC(概念実証)用限定であれば、1台のホストでも構成を組むことが可能ですが、SLA適用外となり60日を超えると自動的に削除されますので注意が必要です。

リリース当初はシングルAZ構成を選択した場合、最小構成で3ホストが必要でしたが、現在は2ホストからの構成が可能となりました。

これにより従来(3ホスト構成)の7割程度の価格からスモールスタートすることが可能で、これまでの共通仮想基盤の一括の移行シナリオに加えて、個別システムの段階的な移行シナリオにも対応することができ、より柔軟なクラウドシフトが可能になります。

管理する領域については、仮想インフラ(SDDC)やネットワークインフラ、物理インフラ、ファシリティなどの仮想インフラよりも下の部分はクラウド事業者側が管理するため、ユーザーは一切触れる必要はありません。一方、データやアプリケーション、ミドルウェア、OS、テナントネットワークといったテナント環境(ワークロード仮想マシン)についてはオンプレミスと同等レベルの自由な操作が可能となっています。

図 3. VMware Cloud on AWSの構成概要 2

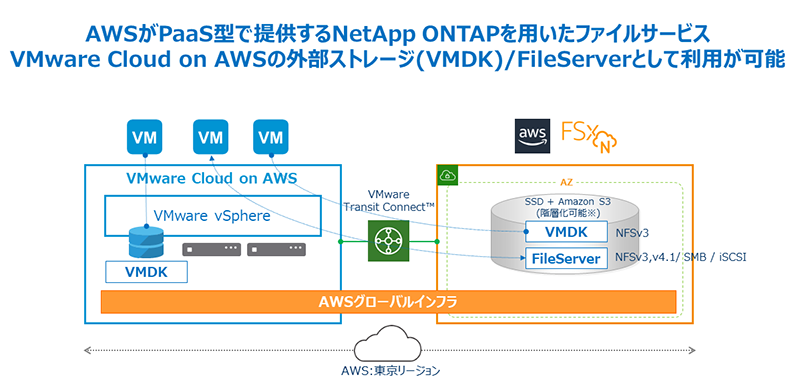

リリース当初はホスト単位でのみリソースを追加できましたが、2022年10月に Amazon FSx for NetApp ONTAPがサポートされたことにより、ストレージリソース単体の拡張が可能となりました。

これまでもVMware Cloud on AWS上の仮想マシンから各種AWSストレージサービスを利用することはできましたが、仮想マシンデータであるVMDKファイルを外部ストレージに保存しVMware Cloud on AWS上に仮想マシンを起動することはどのサービスも対応していませんでした。

Amazon FSx for NetApp ONTAPからのVMDK起動がサポートされたことで、VMware Cloud on AWSをより柔軟な構成で利用できるようになり、投資対効果を大きく高めることも可能です。

VMDK起動サポートの他にも、長年培われた圧縮・重複排除機能や、オンプレミス環境で多く利用されているNetApp® SnapMirror®にも対応しており、仮想マシンデータやファイルサーバデータを直接AWS環境上にクラウドシフトすることが可能です。

図 4. Amazon FSx for NetApp ONTAP概要

Amazon FSx for NetApp ONTAPの詳細については、以下よりご覧いただけます。

3. オンプレミスとVMware Cloud on AWS、AWSとの接続形態

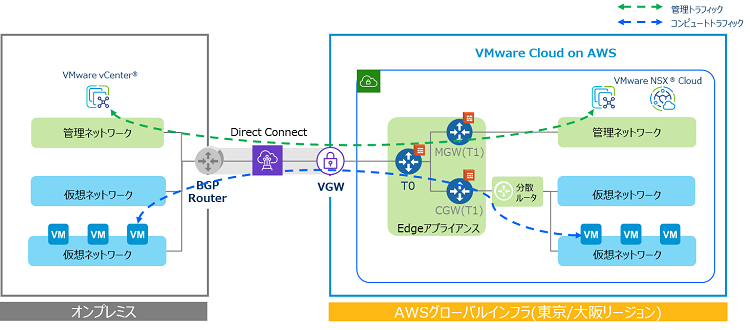

オンプレミスとVMware Cloud on AWSを連携する場合、大きくインターネット経由とAWS Direct Connect経由とに分けられます。PoCやDRといった用途ではインターネット経由での利用が多いパターンかと思います。オンプレミス側のVPN機器やNSX EdgeとVMware Cloud on AWS側に置かれているTier0のルーターをL3 IPsec VPNもしくはL2 VPNで接続するというかたちがあります。

図 5. Direct Connect接続イメージ

一方、AWS Direct Connectでの接続は、オンプレミス側のBGP ルーターとAWSのバーチャルゲートウェイ間を高速でセキュアな通信を行うことが可能です。その為、本番環境のクラウドシフト用途の場合には、AWS Direct Connect利用が一般的かと思います。

続いてVMware Cloud on AWSとAWSとの接続については、VMware Cloud Elastic Network Interfaces(ENI)を通じて全ての通信が行われます。VMware Cloud ENIは、仮想NICに近いイメージの機能です。VMware Cloud on AWSは操作上、ほぼオンプレ環境と同じvSphereの環境に見えますが、バックグラウンドではAWSのVPCが構成されています。その為、初期構築時にはAWSアカウント、VPCとサブネットが必要となってきます。

VMware Cloud on AWS と AWS ネイティブサービスの連携がもたらすメリットに関しての解説については、以下よりご覧いただけます。

4. VMware HCXと移行方法について

オンプレミスとVMware Cloud on AWSとの連携に関しては、VMware HCXというコンポーネントが1つのキーツールとなります。

VMware HCXはオンプレミス環境とクラウド環境を1つのシームレスなハイブリッド環境にするツールで、条件が整えばオンプレミス側の仮想ネットワークをVMware Cloud on AWS側に引き伸ばすことも可能となり、IPアドレスを変えることなくVMware vSphere® vMotion® を実行することもできます。

VMware Cloud on AWSには、このVMware HCXが標準機能として提供されています。

また、VMware HCXの特長として、拠点間のvMotionを行うためのインフラ要件が緩和され、異なるvSphereのバージョン間でも利用が可能となることが挙げられます。

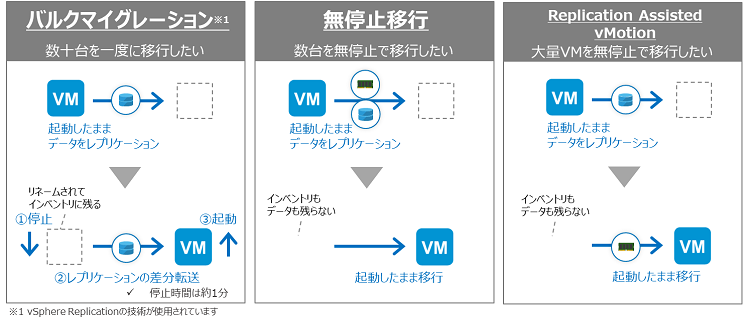

VMware HCXの移行方法は以下の3つの手法で行うことが可能です。

- バルクマイグレーション

- 数分の停止が発生するが、数十台の仮想マシンを一度に移行

- 無停止移行(vSphere vMotion)

- 数台の仮想マシンを無停止で移行

- Replication Assisted vMotion

- 大量の仮想マシンを無停止で移行

それぞれの移行方法ではオンプレ環境で必要な環境要件が異なりますので事前に確認が必要です。

図 6. 3つの移行方法

VMware HCX によるクラウド移行に関する解説は、以下よりご覧いただけます。

5. MMCP for VMware Cloud on AWSの価格構成

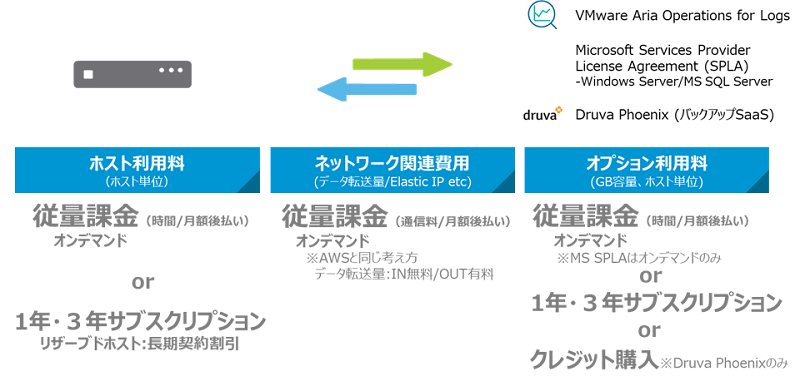

弊社MSPサービス MMCP for VMware Cloud on AWSの価格は、大きく3つの要素で構成されています(※別途、初期構築作業、サポート費用が発生します)。

- ホスト利用料

- ネットワーク関連費用(データ転送量/Elastic IP etc)

- オプション利用

- VMware Aria Operations™ for Logs

- Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA)

- バックアップSaaS(Druva PhoenixTM)

ネットワーク関連費用は基本的にAWSと同じ考え方です。VMwareの推奨としてホスト利用料の10%程度を見ておく必要があります。

図 7. 価格構成

6. VMware Cloud on AWSを含めたマルチクラウド環境の管理

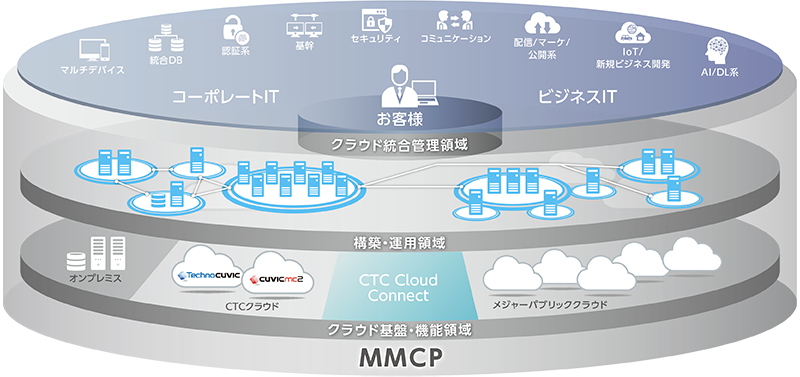

今後、クラウド利用が進み、オンプレミスに加え、クラウド環境で構築されているシステムも増えていくでしょう。オンプレミスとクラウドが混在した状態でも、しっかりとお客さまのサポートが行えるよう、2018年11月にリリースしたのが’CUVIC’ Managed Multi-Cloud Platform (以下、’CUVIC’ MMCP)です。

'CUVIC' MMCPは、オンプレミスの仮想基盤を含めたマルチクラウド環境の統合的なマネージドサービスを提供致します。

図 8. ’CUVIC’ MMCP概要

これにより、さまざまなクラウドサービスの仕様やアーキテクチャ の差を'CUVIC' MMCPで吸収することが可能となります。お客様にはシステム毎に最適なクラウドサービスを選択して頂き、どのクラウド上でシステムを構成したとしても安全で容易なシステム運用を可能にする統合的なマネージドサービスをご提供致します。

本プラットフォームは大きく3つのサービスで構成されており、お客様窓口サービスを提供するクラウド管理サービスのCMS(Cloud Management Service)、マルチクラウド環境の共通的なSI・運用サービスを提供するCCS(Cloud Cover Service)、クラウド環境のリソースを提供するクラウド基盤サービスCIS(Cloud Infrastructure Service)をご用意しています。

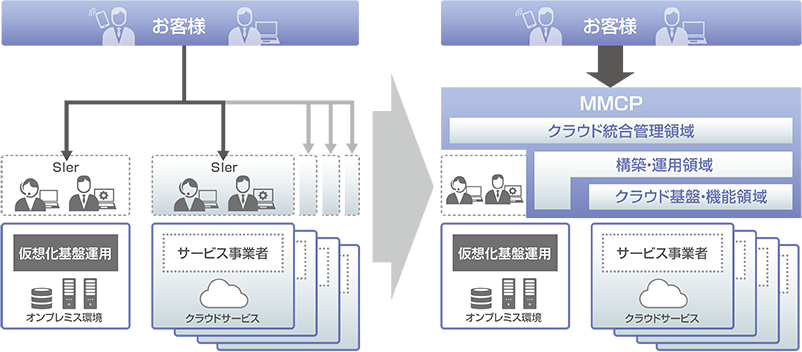

図 9. ’CUVIC’ MMCPメニュー構成

マルチクラウド環境では複数のクラウドサービスを運用することになる為、サービス毎の仕様差異の理解や連携、アップデートにも追従していく必要があります。これをそれぞれのSIerでカバーするのはお客様にとって大きな負担となってしまうことでしょう。そこで'CUVIC' MMCPを導入することで、各クラウドサービスの保守、運用、契約窓口の一元化を図ることが可能となります。

また、AWSのマネージドサービスプロバイダ認定を受けているCTCでは、AWSに関するコンサルティングサービスからセキュリティまで幅広くサポートします。今後、VMware Cloud on AWSからAWS環境の本格利用を進める場合にも、プレミアムパートナー品質のサービスを提供することが可能となります。

MMCP for VMware Cloud on AWSの利用料金やセミナーに関しては、以下よりご覧いただけます。

_