トレンド・イベント・セミナーレポート|仮想化基盤クラウド

AWSとVMware Cloud™ on AWSの連携がもたらすメリットとは

VMware vSphere®上のシステムをAWS(アマゾン ウェブ サービス)のグローバルインフラ環境上に展開することが可能な「VMware Cloud on AWS」。本サービスのAWS東京リージョンにおける正式提供が 2018年に開始された。

これを受けて、国内で最も早くマネージドサービスプロバイダー契約を締結し、サービス開始を見据えて早い段階からPoC (概念実証)に取り組んできたCTCは、2018年11月30日に「VMware Cloud on AWS 徹底検証セミナー」を都内で開催。

そこで本セミナーにてアマゾン ウェブ サービス ジャパンとヴイエムウェアのキーパーソンが語った「AWSとVMware Cloud on AWSの連携メリット」について報告します。

▼ 目次

1. 125以上にも及ぶAWSサービスとの連携で生み出すメリット

2. 機能の補完(メリット①)

3. 運用負荷の軽減(メリット②)

4. データ活用(メリット③)

5. 新規ビジネス展開(メリット④)

1. 125以上にも及ぶAWSサービスとの連携で生み出すメリット

「VMware Cloud on AWSとAWSネイティブサービスのインテグレーション」と題して登壇したのは、アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 パートナー技術本部 パートナーソリューションアーキテクトの諸岡 賢司氏だ。

同氏の講演では、VMware Cloud on AWSが、AWSネイティブサービスとの連携によってどのようなメリットを提供できるのかについて言及された。

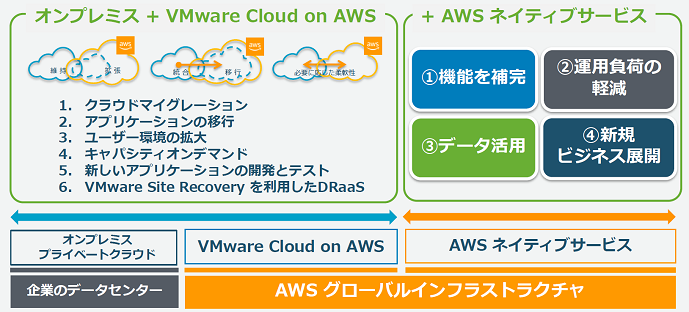

図 1. VMware Cloud on AWSとAWSネイティブサービスの連携によるメリット

冒頭で諸岡氏は、「現在、125以上にもなるAWSサービス群が存在しており、これらのサービスとVMware Cloud on AWSを組み合わせることで大きく4つのカテゴリのメリットを提供できる」と語った。

諸岡氏は下記の4つのメリットそれぞれについて、どのようなメリットがもたらされるのかを順次解説していった。

- 機能の補完

- 運用負荷の軽減

- データ活用

- 新規ビジネス展開

2. 機能の補完(メリット①)

VMware Cloud on AWSとAWSネイティブサービスの連携により生まれる最初のメリットである「機能の補完」については、主に下記の3分野に分けられる。

2-1. ネットワーク

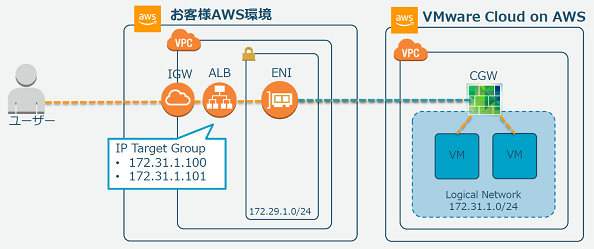

ネットワーク製品の購入や構築などのコスト負担が重い、ネットワークエンジニア不足で変更対応に苦労するなどの、インフラを構築/運用時に抱えるジレンマに対して、VMware Cloud on AWSとAWSネットワークの関連サービスが連携することで、既存の制約を超えた伸縮性や高い可用性、グローバル展開が可能といったメリットが得られると考えられる。

ここで諸岡氏は具体例となるいくつかのAWSサービスを紹介した。その1つは、レイヤー7のコンテントベースのロードバランサーであるApplication Load Balancer(ALB)で、VMware Cloud on AWSとの連携により運用負荷の軽減効果などのメリットが得られるという。

他にも高い可用性と豊富な機能を持つフルマネージドな権威DNSのAmazon Route53との連携効果などにも言及した。

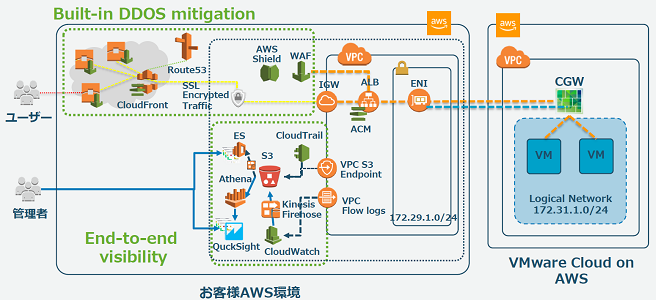

図 2. ロードバランサー+VMware Cloud on AWSの連携例

2-2. コンテンツ配信

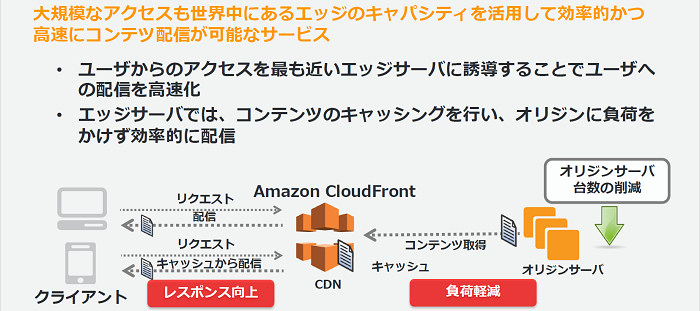

大規模なアクセスがあってもAWSが有する世界中にあるエッジのキャパシティを活用することで、効率的かつ高速にコンテンツ配信が可能となるCDN(Contents Delivery Network)サービスが代表的なケースとなる。

これは、グローバルからのアクセスを最も近いエッジサーバに誘導することでユーザーへの配信を高速化するサービスであり、エッジサーバではコンテンツのキャッシングを行い、オリジンサーバへの負荷をかけずに効率的に配信することができる。

図 3. Contents Delivery Networkのイメージ図

諸岡氏は、「迅速にグローバルに展開できるので、オリジンサーバのコンテンツをグローバル配信したいお客様にとって大きなメリットがあるのではないか」と語った。

2-3. セキュリティ

セキュリティについては、諸岡氏も「非常に注力している分野でサービスの数も豊富であり、とてもすべては紹介できない」としたうえで、DDoS攻撃への対策となる下記のサービスについて紹介した。

- AWS Shield

- ネットワークの境界防御サービスであり、自動防御によって99%以上のレイヤー3/4の攻撃に対処可能となっている。

- AWS Web Application Firewall(WAF)

- 悪意のあるWebリクエストを検出してブロックするサービスだ。

これらのAWSセキュリティサービスを併用してVMware Cloud on AWSと連携することで、顧客のVMをよりセキュアな環境に置くことができるのである。

図 4. 2つのセキュリティサービス(AWS ShildとWAF)の併用例

3. 運用負荷の軽減(メリット②)

AWSネイティブサービスとVMware Cloud on AWSとの連携がもたらすメリットの2番目である「運用負荷の軽減」については、下記の4つの領域が挙げられる。

3-1. バックアップ

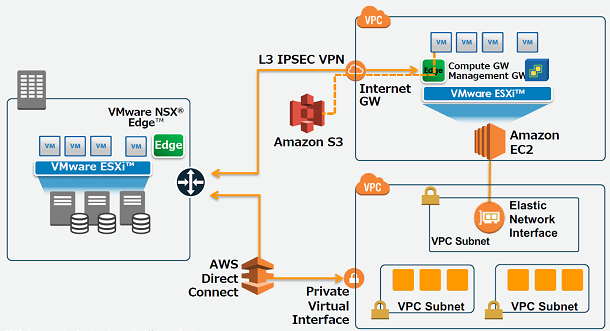

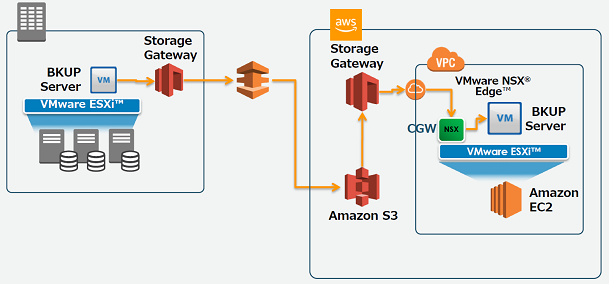

VMware Cloud on AWSとAWSストレージサービスを連携させることで、データの特性に合わせたバックアップ方式の選択や、コスト削減を実現できるようになるなどのメリットがある。

AWSのストレージサービスとして諸岡氏は、Amazon S3とAmazon EFS、Storage Gateway、Amazon Glacierの4つのサービスを取り上げ、それぞれのサービスの概要と、VMware Cloud on AWSとの連携による典型的なバックアップ構成、そこからもたらされるメリットなどを説明していった。

図 5. VMware Cloud on AWSとAWSストレージサービスの連携イメージ

3-2. 災害対策(DR)

一般的にDRシステム構成の運用維持費が負担となっていたり、コストの高さからDR環境を用意することができなかったりといった悩みを抱える組織が多い。そこで、オンプレミスのシステムとAWSサービスとを連携することで、安価なDRシステム構築と展開が可能となるのだ。

ここで諸岡氏は、先のバックアップのテーマで紹介した、AWSのストレージサービスを活用した「バックアップ&リカバリ方式」、「パイロットランプ方式」それぞれのVMware Cloud on AWSとの連携構成例とDR用途でのメリットなどを紹介した。

図 6. VMware Cloud on AWSとAWSストレージサービスの連携による災害対策構成例

3-3.マネージドサービス

VMware Cloud on AWSとAWSのマネージドサービスとの連携によって、運用作業負担や運用人件費を軽減するのみならず、AWSサービスやツールを併用することで統合管理やセルフサービス機能も実現できるという。

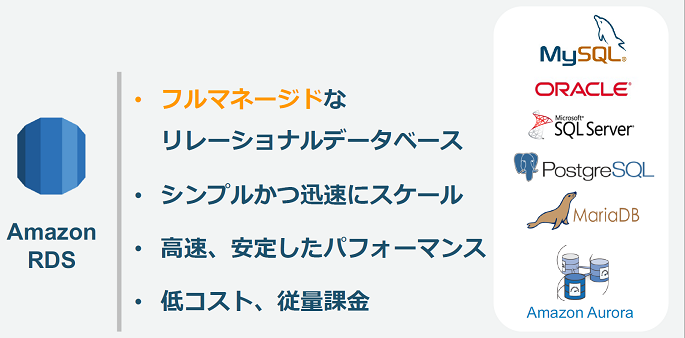

ここで諸岡氏は、フルマネージドなリレーショナル・データベースであるAmazon RDS(マネージドRDB)について解説した。

Amazon RDSは、あらかじめ設定された時間にパッチ適用やバージョンアップを自動的に行うサービスであり、VMware Cloud on AWSとの連携により運用負荷の軽減にもつながる構成が可能となる。

「最近の案件としては、Amazon RDSへの既存のRDB環境からの移行が、SAPへの移行と並んで最も多くなっている」と諸岡氏は言う。

図 7. Amazon RDS概要

3-4. 監視の統合・自動化

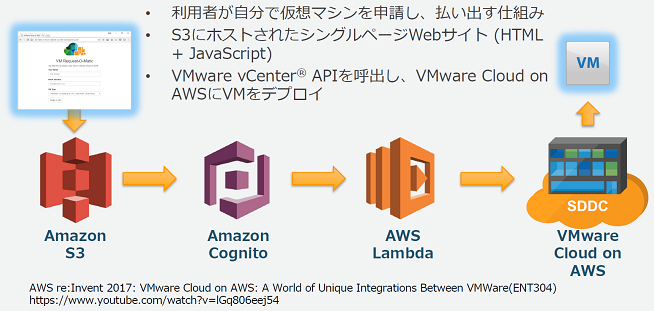

単一CLIによるVMware Cloud on AWSとAWSの管理と自動化や、セルフサービスによる仮想マシンの払い出し、さらにはVMware Cloud on AWS環境構築の自動化といったケースが紹介された。

図 8. セルフサービスによる仮想マシンの払い出しの流れ

4.データ活用(メリット③)

多くの組織では、自社にデータがあっても整理や把握ができていなかったり、現時点では自社のデータのメリットがわからず、分析を始めるための大規模な投資ができないなど、データ活用に関するジレンマを抱えている。

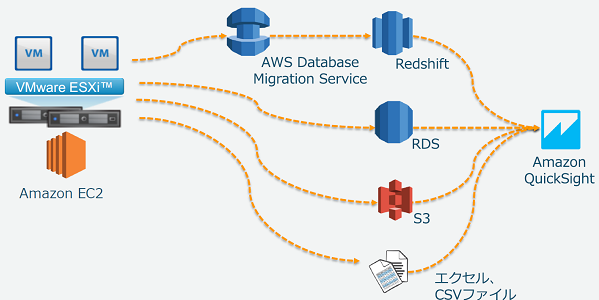

そこで3番目の連携メリットである「データ活用」では、VMware Cloud on AWS上のデータをAWSの分析/可視化サービスと連携することによるメリットが紹介された。

諸岡氏は、「AWSネイティブサービスとVMware Cloud on AWSの連携により、短期間かつ低コストで、大規模データ分析基盤を立ち上げることができる。これにより既存のデータを分析と可視化することが可能になる」と強調した。

大規模データ分析の基盤としては、大きくデータの「収集」から「保存」、「分析」、「可視化」という流れが挙げられるが、諸岡氏はこのうちの分析と可視化について言及していった。

簡単な可視化ツールとして同氏はまずAmazon QuickSightを紹介。このサービスを活用することで、個々人が簡単にビジネス分析をできるようになるとした。また、Amazon Redshiftは、フルマネージドのデータウェアハウスサービスとなっており、データウェアハウスを手軽に小さく始めることが可能という。

図 9. データ分析/可視化におけるAWSネイティブサービスとVMware Cloud on AWSの連携イメージ

5. 新規ビジネス展開(メリット④)

4番目のメリットである「新規ビジネス展開」では、IoT・機械学習とコンタクトセンターでの活用についてフォーカスした。

「新規ビジネス展開については、やはり業務部門からの関心が高い」とした諸岡氏は、「VMware Cloud on AWS上のアプリケーションやデータと、AWSの新サービスを連携することで、わりと短期間で新しいビジネス領域への進出やグローバル展開が可能になる」と語った。

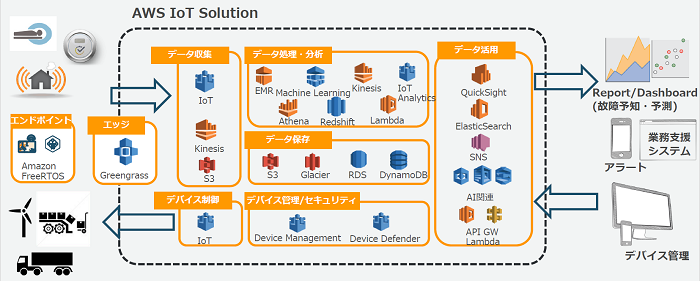

まず、医療現場や製造現場などを中心に最近事例が増えているというのがIoTの領域である。

AWSで構築するIoTプラットフォームには、デバイス制御やデバイス管理/セキュリティ、そしてデータ収集、データ処理・分析、データ活用といった分野の数多くのソリューションが存在している。

「決してすべてを使う必要はなく、自社の環境を踏まえつつ、どれをどのように活用するかがポイントになる」(諸岡氏)

図 10. AWSで構築するIoTプラットフォーム

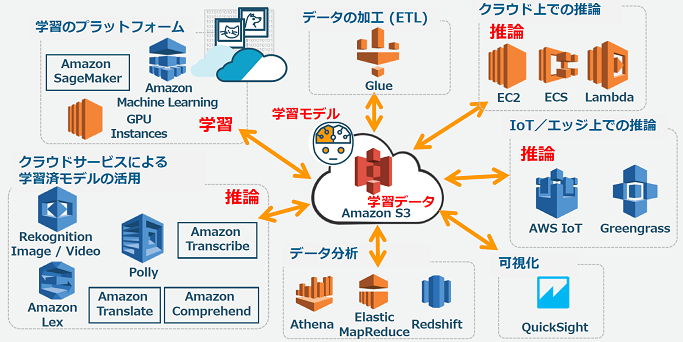

また、AWSの機械学習サービスは、大きく映像、音声、自然言語の3つのカテゴリに分けられ、各カテゴリごとに複数のサービスが存在している。

「IoTと機械学習は親和性が高く切っても切れない関係にある」と諸岡氏は話すと、両者にまたがるAWSのサービス群を紹介した。

図 11. IoT や機会学習と AWS のサービス群

さいごに

4つのメリットについて踏み込んだ諸岡氏は、最後に今回の内容を総括。「既存システムを最大限に活用しながら、AWSサービスとの連携でより容易にクラウド移行を実現していただきたい。

その先には、クラウドネイティブな世界によるITトランスフォーメーションが待っていることだろう。

VMware Cloud on AWSについてにせよ、AWSサービスについてにせよ、ご相談は、プレミアパートナー兼移行コンピテンシーを持つ数少ないパートナーのCTCへぜひ」と力強く訴えかけ、講演の幕を閉じた。

VMware Cloud on AWSのサービス概要やセミナー情報については、下記よりご覧いただけます。