トレンド・イベント・セミナーレポート|SAP、基幹システムクラウド

SAP S/4HANAのインフラを徹底解説|構成と効率的なランドスケープ管理のヒント

次世代ERPとして知られるSAP社のSAP S/4HANAだが、稼働する基盤インフラを検討する際には、オンプレミスかクラウドかに関わらず、その特性について十分に配慮する必要がある。

そこでSAPジャパンと伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は、各分野のエキスパートと共同で、仮想環境におけるインメモリデータベース「SAP HANA」の可用性の向上とDR(ディザスタリカバリー)、データバックアップに関する検証を実施。このうちCTCが先駆けて検証した3つのポイントを明らかにするセミナー「SAP ERPのインフラ構築セミナー ~クラウド選定やインフラ構築の勘どころ~」が開催され、SAPジャパン ソリューション統括本部 デジタル・エンタープライズ・プラットフォーム部 シニア・ソリューション・スペシャリストの渡辺 清英氏が登壇。同氏は「SAP S/4HANAインフラ構築における検討ポイントと効率的なSAPシステムランドスケープ管理ソリューションのご紹介」と題して講演を行った。本記事にて講演の概要をお伝えする。

▼ 目次

1. クラウド版とオンプレミス版それぞれのSAP S/4HANA

2. ニーズに応じて選べるSAP S/4HANA環境における SAP HANA構成オプション

3. ランドスケープ管理を自動化するツールを提供

1. クラウド版とオンプレミス版それぞれのSAP S/4HANA

クラウド化の浸透とともにアプリケーションやシステムのデプロイメントオプションも多様化している現在では、SAPシステムのためのインフラ構築も複雑化の一途をたどっている。こうした動向を受けて渡辺氏のセッションでは、SAP S/4HANAの導入オプション、SAP HANA の高可用性(HA/DR)や拡張性オプションなどのインフラ構築における検討ポイント、およびハイブリッド環境におけるSAPシステムランドスケープを効率的に管理するためのソリューションについて詳細な解説がなされた。

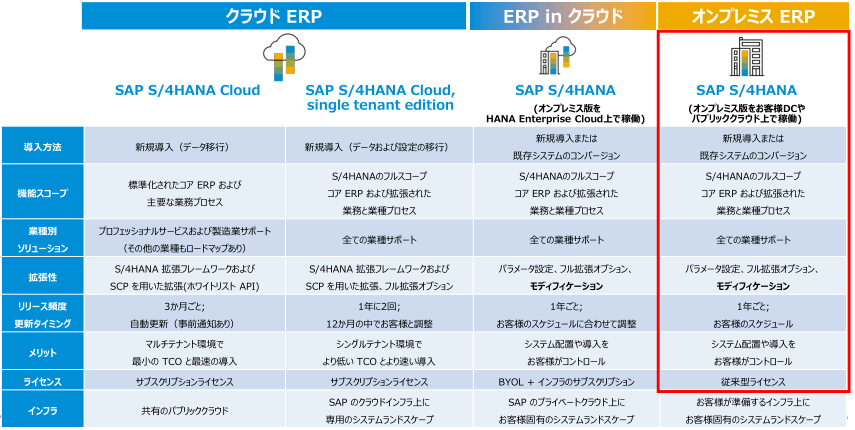

まず、SAP S/4HANAを導入する際の最初の大きな選択肢となるのがクラウド版を選ぶかオンプレミス版を選ぶかである。クラウド版はいわゆるパブリッククラウドのSaaSとして提供されており、業務もベストプラクティス等に基づいたパッケージ標準に合わせることを前提としている。作業面、時間面、コスト面においてハードルが低いのも特徴と言える。一方のオンプレミス版は従来型のERPとほぼ同様のことが行え、Fit&Gapを前提とした導入となる。

ここで渡辺氏は、「最近ではオンプレミス版でも導入と合わせて、自社の業務側の見直しを行うケースも増えている」と補足した。

機能については、クラウド版は約3ヶ月ごとに様々な機能がアップデートされており、対するオンプレミス版 は一年に一度メジャーアップデートが行われている。ただし同じクラウド版でもシングルテナント環境で提供されるsingle tenant editionについては1年に2回の更新リリースが基本となる。

またオンプレミス版でも、SAPが提供するプライベートマネージドクラウドであるHANA Enterprise Cloud上でオンプレミス版を稼働するかたちとなるのが“ERP in クラウド”のサービスであり、ほぼオンプレミス版と同じことができる。そしてこの日の渡辺氏の講演の中心となるのが、利用者側が悩む形態だ。

表 1. SAP S4/HANA 導入オプションの比較

オンプレミス版SAP S/4HANAの最新版は、2018年9月22日にリリースされた1809 SPS00というバージョンとなる。ほぼ1年ごとにメジャーアップデートされ、1つのリリースのメンテナンス期間は5年間となっている。そのためこのメンテナンス期間中に次のリリースへのアップデートが必要になり、またインフラについてもアップデートへの配慮が求められてくる。

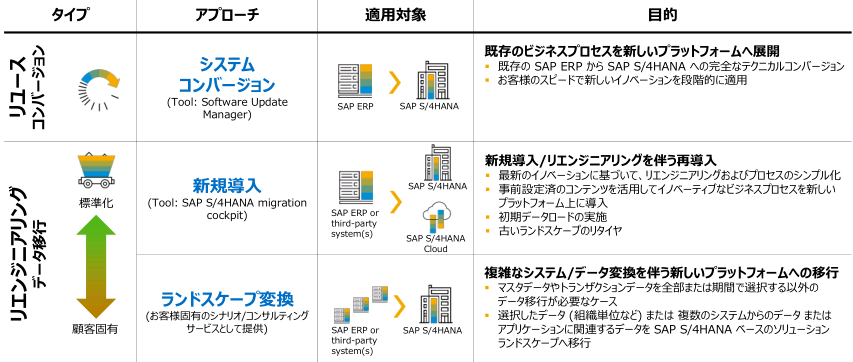

SAP S/4HANAへの移行アプローチについて渡辺氏は「今後は下記のうちのリエンジニアリングが増えていくと考える」との見解を示した。

- システムコンバージョンでのリユース

- リエンジニアリング

- 新規導入

- お客さま固有のシナリオに基づいてコンサルティングサービスとして提供するランドスケープ変換

表 2. SAP S/4HANAへの移行概要

(SAP S/4HANA への移行のアプローチ)

2. ニーズに応じて選べるSAP S/4HANA環境における SAP HANA 構成オプション

次に渡辺氏は話題をSAP S/4HANA環境におけるSAP HANA構成オプションへと移した。

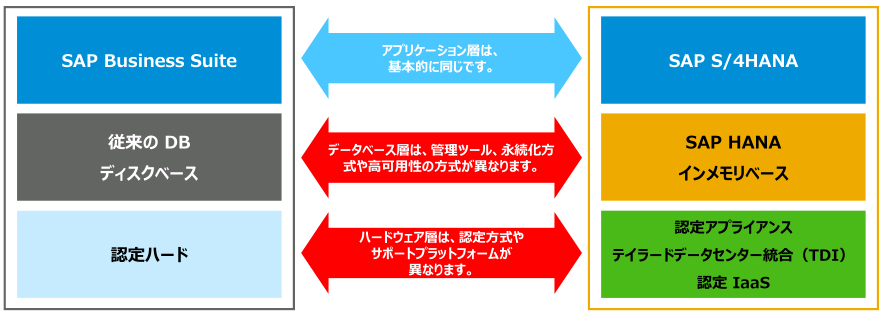

従来のSAP ERPの構成とSAP S/4HANAの構成を比較すると、従来の構成は下からハードウェア、その上にデータベース、一番上がアプリケーションとなる。このうちアプリケーション層については、変更・移送管理やシステム監視機能など基本的に変わりはない。ただしデータベース層は従来のデータベースがディスクベースなのに対してSAP S/4HANAではインメモリデータベースとなり、管理ツールや永続化方式、高可用性方式が異なってくる。またハードウェア層に関しては、SAP S/4HANAでは認定アプラインスやテイラードデータセンター統合(TDI)、認定IaaSなど認定方法やサポートプラットフォームに違いが出てくる。

図 1. 従来のSAPシステムと SAP S/4HANAの運用上の違い

【図を拡大する】

SAP S/4HANAでは様々な構成が可能な中で当然ながら仮想化も多く採用されており、VMwareをはじめとした各種仮想化ソリューションに対応しており、IaaSもアマゾン ウェブ サービス(AWS)や Microsoft AzureAzureなど主要なサービスが認定されている。

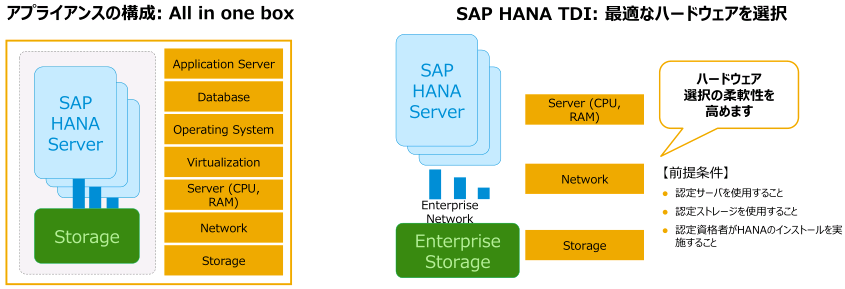

SAP S/4HANAの構成の種類は大きく2つに分かれる。1つは構成等が最適化されたアプライアンスモデルであり、もう1つは認定されたハードウェアを比較的自由に選択して構成するパターンとなる。

図 2. アプライアンスモデルと TDI (テイラードデータセンター統合)

【図を拡大する】

(SAP HANA Hardware Configuration Check Tool)

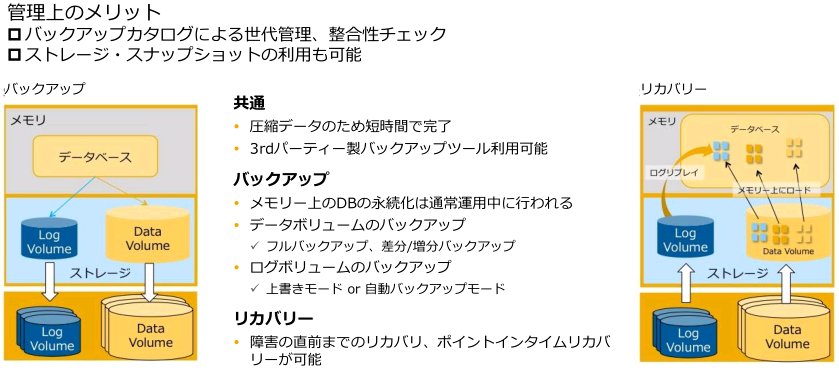

インメモリデータベースを採用したSAP S/4HANAは、基本的にデータベース全体がメインメモリ上で稼働するが、バックアップやリカバリに関してはディスクストレージ等を活用した多様な構成オプションが用意されている。

図 3. バックアップ&リカバリ

【図を拡大する】

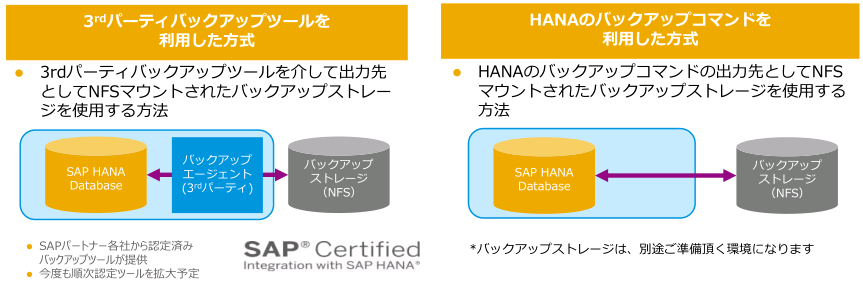

また、Backupコマンドによるデータボリュームのバックアップには、サードパーティのバックアップツールを使用する方式と、HANAが備えるバックアップコマンドを利用する方式の2つがある。

図 4. バックアップの方式

【図を拡大する】

(最新の SAP 認定ソリューションはコチラから検索できます)

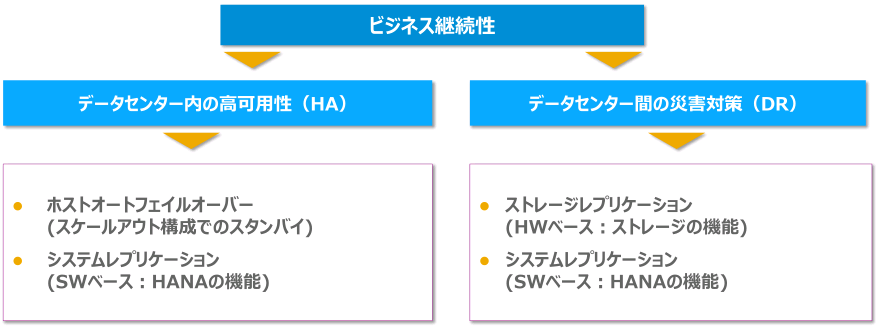

次にBCPについてだが、障害・災害対策のための冗長化手段としては、データセンター内の高可用性(HA)を図るための構成オプションと、データセンター間での災害対策(DR)のための構成オプションに大きく分かれ、それぞれにもいくつかの仕組みが用意されている。なかでもHANA自体が備えるシステムレプリケーション機能は、高可用性とDRの両方に使える機能となっている。

「高可用性とDRのための仕組みの組み合わせは何通りにもなるので、それぞれの要件に適した組み合わせを考えるのがポイントとなる」(渡辺氏)

図 5. 障害・災害対策のための冗長化手段

【図を拡大する】

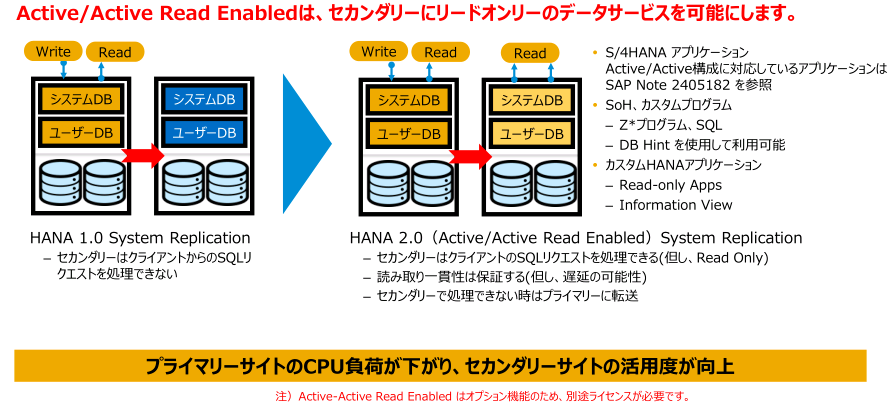

続いて渡辺氏は、スケールアウトのための構成オプションについて説明した後、SAP HANA 2.0への移行に使えるようになった構成オプション「Active/Active Read Enable」を紹介した。これは、従来クライアントからのSQLリクエストを処理できなかったセカンダリーサイトのデータベースに、リードオンリーのデータサービスを可能にする仕組みとなる。

「プライマリーサイトのCPU負荷が下がり、セカンダリーサイトの活用度が向上できるなど、リソースの有効活用が可能になるためぜひご検討いただきたい構成オプションだと言える」と渡辺氏は強調した。

図 6. SAP S/4HANA + SAP HANA 2.0 : Active / Active 構成のサポート

【図を拡大する】

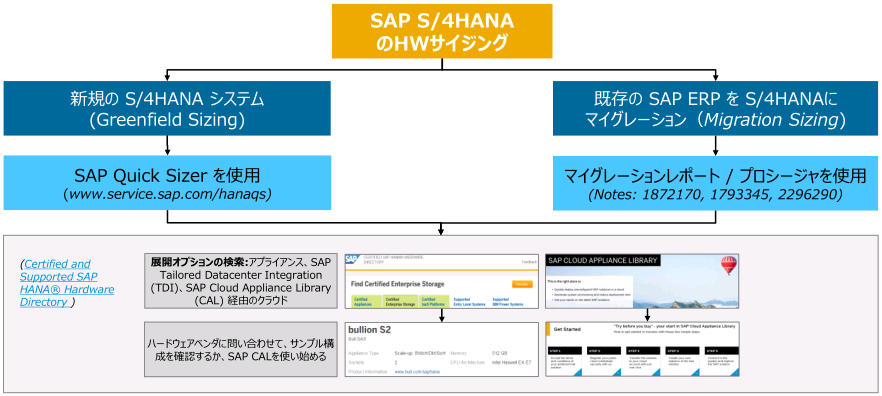

ハードウェアサイジングについては、SAP S/4HANAでは大きく2つの手法に分かれいる。

- 新機の構成の場合

- Quick Sizerというサイジングツール

- 既存のSAP ERPをSAP S/4HANAにマイグレーションする場合

- 既存のERPにサイジング用のレポートプログラムを入れると、現状のERPのデータの状況を加味した結果を出してくれる

サイジングに際しては、情報のライフサイクルの観点で、既存システムの全てのデータをインメモリ化するのではなく、アクセス頻度や法的要件などの基準でデータを階層的に管理することも事前に考慮しておくことも重要です。

「移行の前に極力データサイズを小さくしておくことで、コンバージョンの時間を短縮し、必要なメモリーも少なく抑えることができるので、事前に十分に検討していただきたい」と渡辺氏は語った。

図 7. SAP S/4HANAサイジング

【図を拡大する】

3. ランドスケープ管理を自動化するツールを提供

最後に渡辺氏は、SAPのランドスケープを管理するツールであるSAP Landscape Managementを紹介した。

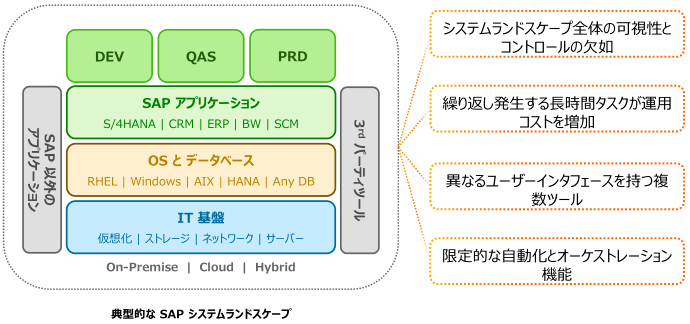

典型的なSAPシステムランドスケープでは、全体の可視化やコントロールの欠如といった課題を抱えがちとなる。また繰り返しのタスクをマニュアル運用することでコスト増も招きがちだ。

図 8. 典型的な SAP システムランドスケープと運用面における課題

【図を拡大する】

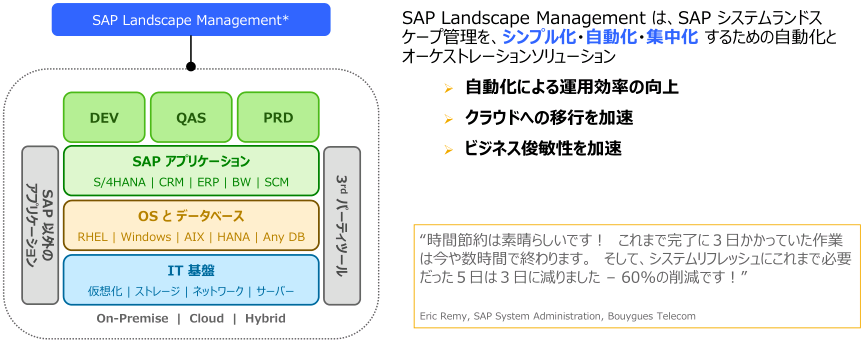

これらの課題を受けて、ランドスケープの可視化や運用の自動化、オンプレミスとクラウドをまたがった管理などを容易にするのがSAP Landscape Managementとなる。

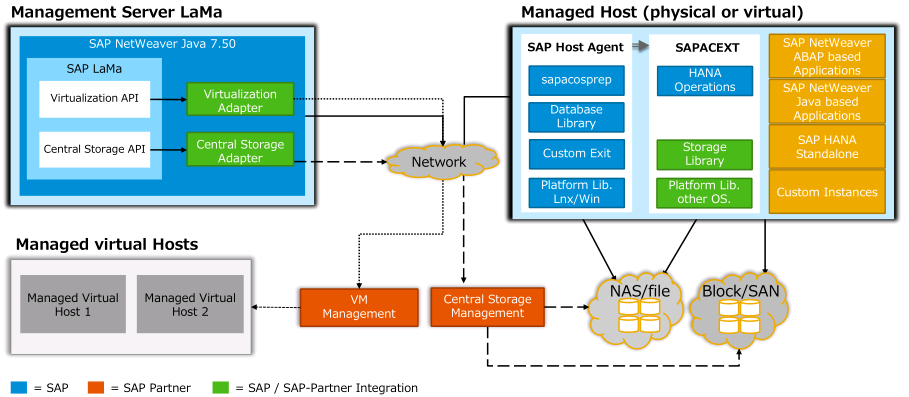

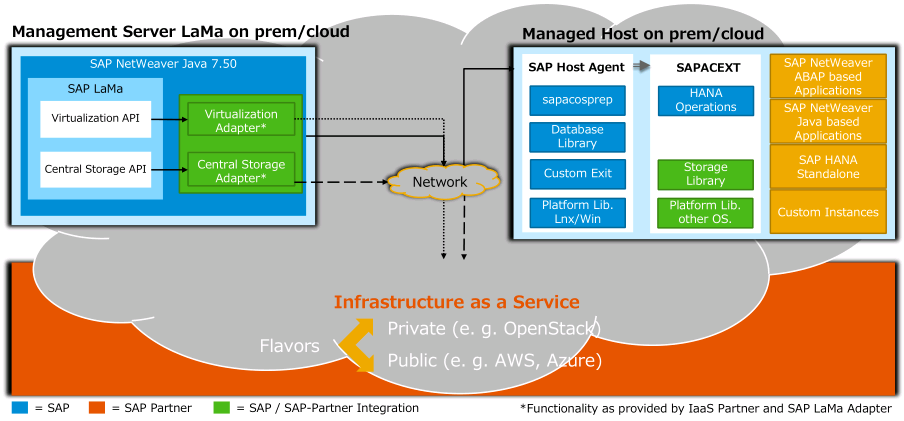

図 9. SAP Landscape Management (LaMa)

【図を拡大する】

SAP Landscape Managementの機能の概要として渡辺氏は大きく3つの側面から解説した。

3-1. システムランドスケープ管理の集中化

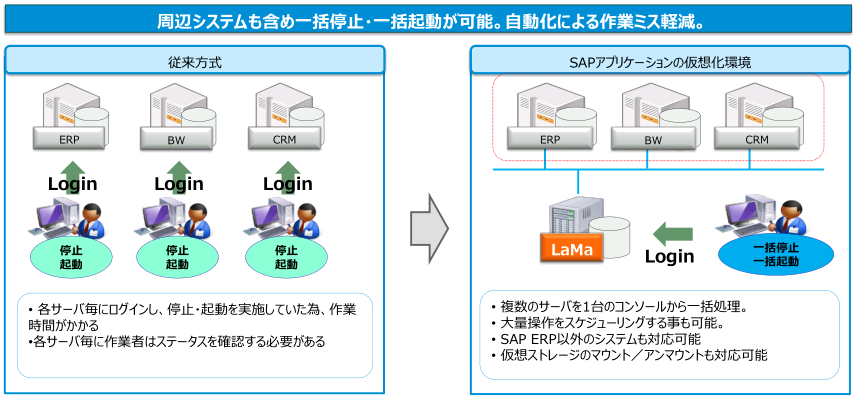

システムランドスケープ管理の集中化では、1つの画面でランドスケープ全体を俯瞰できるようになる。なかでも複数環境の一括操作では、周辺システムも含めた一括停止、一括起動が可能となるため、自動化による作業ミスを軽減することができる。

3-2. SAP システムプロビジョニングの自動化

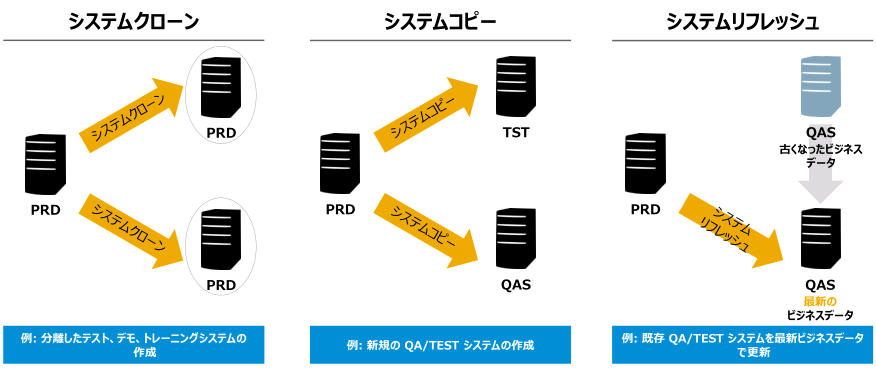

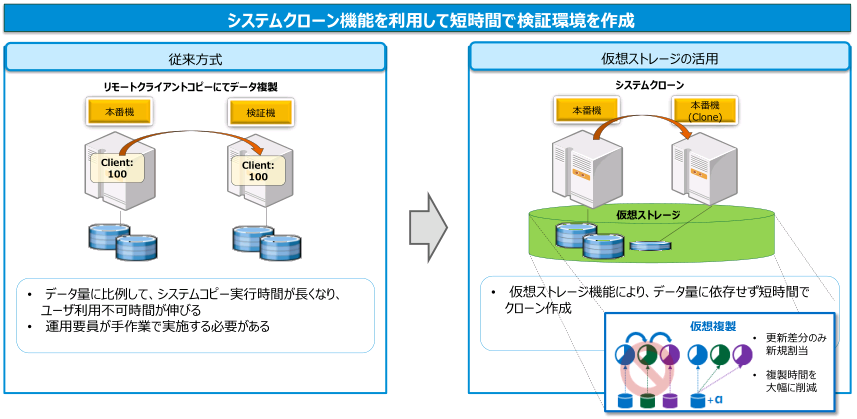

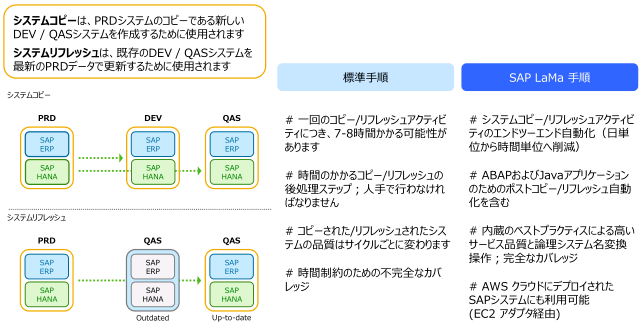

SAPシステムプロビジョニングの自動化では、基本的な仕組みとして既存環境をそのままコピーするシステムクローンがあるが、これをベースにシステムコピー、システムリフレッシュといった仕組みの3通りをSAP Landscape Managementは自動化することができる。

図 10. 複数環境の一括操作|マス・オペレーション

【図を拡大する】

図 11. システムクローン / コピー / リフレッシュ利用ケース例

【図を拡大する】

図 12. 短時間での新環境の構築|システムクローン

【図を拡大する】

図 13. 短時間での新環境の構築|システムコピー

【図を拡大する】

3-3. SAP HANA のシステムランドスケープの管理

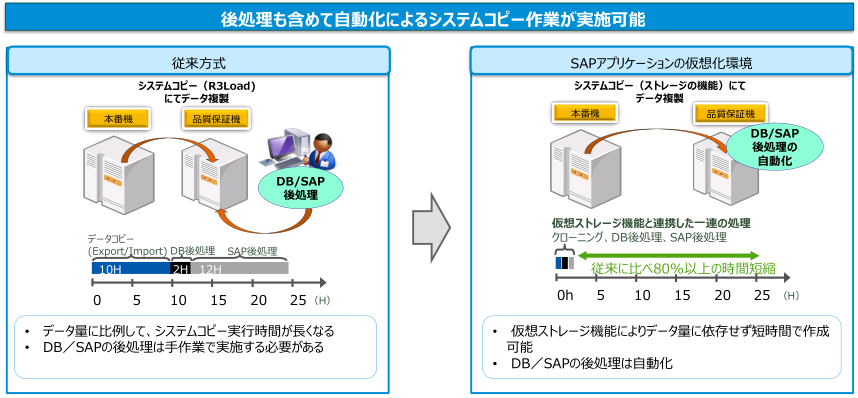

SAP HANAのシステムランドスケープの管理については、システムコピーやシステムリフレッシュなどをその後の自動化も含めてSAP S/4HANAのデータベースでも行うことが可能となる。

図 14. SAP HANA システムコピー / リフレッシュ

【図を拡大する】

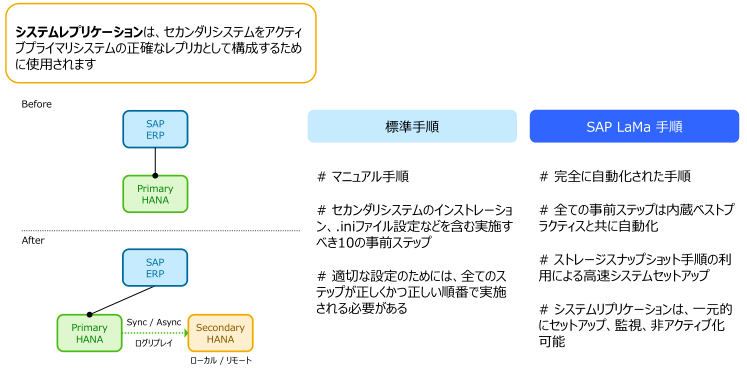

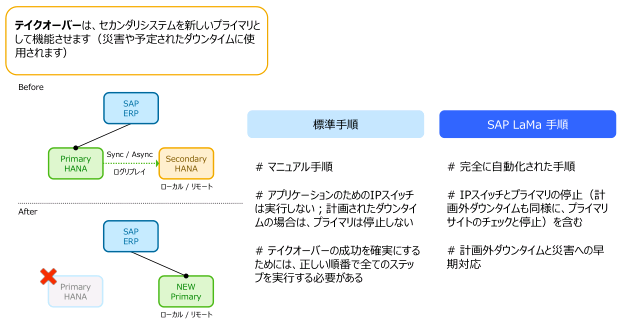

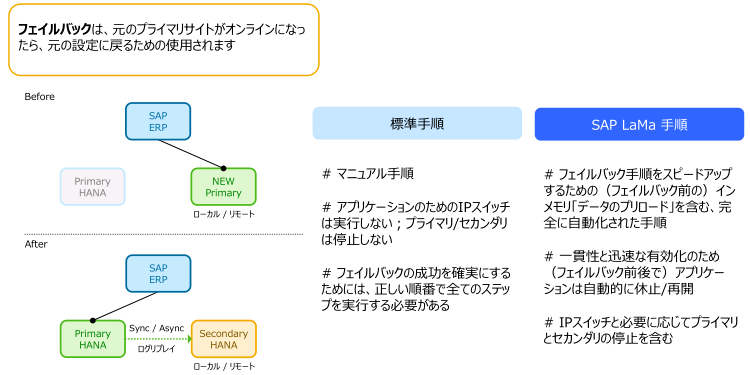

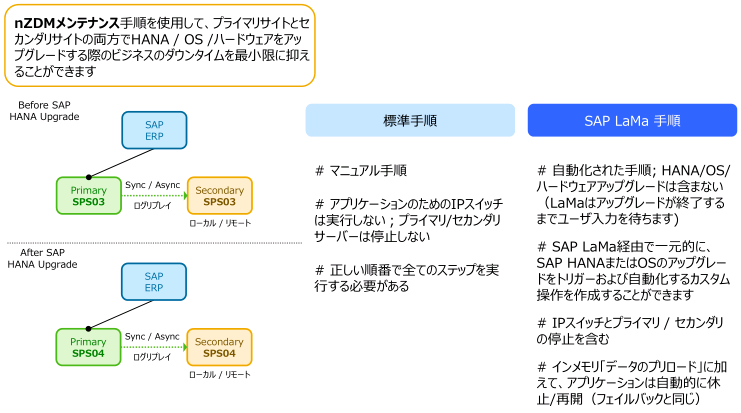

他にも、SAP HANAにおけるシステムリプリケーションセットアップ、プライマリーとセカンダリーを自動切り替えするテイクオーバーやフェイルバック、ニアゼロダウンタイムメンテナンスなどの処理をSAP Landscape Managementは自動化する。

図 15. SAP HANA システムリプリケーションセットアップ

【図を拡大する】

図 16. SAP HANA テイクオーバー

【図を拡大する】

図 17. SAP HANA フェイルバック

【図を拡大する】

図 18. SAP HANA ニアゼロダウンタイム (nZDM) メンテナンス

【図を拡大する】

さいごに

SAP 2027 年問題を目前に、SAP ERP ユーザーは SAP S4/HANA への移行の判断を迫られています。その対処に必要な時間を考えると、いつまでも決断を先延ばしにするわけにはいけません。2027 年に近づくにつれ、移行ノウハウを持つ SAPベンダーの争奪戦が始まる事でしょう。国内2,000社以上といわれるSAP ERPユーザーの多くがいっせいに移行すると考えると、SAPベンダーの絶対的な不足は避けられません。SAP S/4HANAへの移行をするか或いは、乗り換えかお悩みの方は下記を参照ください。

(SAP S/4HANAへの移行か乗り換えか|SAP 2027年問題の最適解を検証する)

また、SAP S/4HANA への移行或いは、事例をご参考になられたい方は下記を参照ください。

さいごに「SAP Landscape Managementは、オンプレミスとクラウドを組み合わせたハイブリッド環境で利用することができる。現在、SAP CAL(Cloud Appliance Library)を使って、クラウドでSAP LaMa 3.0を無料で試用できるので、そこでぜひ使い勝手などを試してみていただきたい」と渡辺氏は訴えてセッションを締めくくった。

図 19. SAP Landscape Management: システム構成概要(オンプレミス構成例)

【図を拡大する】

図 20. SAP Landscape Management: システム構成概要(クラウド (IaaS) を追加した構成例)

【図を拡大する】