フラッシュストレージ|知る×学ぶ

オールフラッシュストレージ選定の“コツ”

近年、多くの企業でオールフラッシュストレージの検討・導入が進んでいる。ただ、フラッシュを第一の選択肢と考える「フラッシュ・ファースト」に向かう一方で、「HDD(ハードディスクドライブ)と比べて導入コストが高いのではないか」、「データが壊れやすいのではないか」といった懸念を示す声も少なくない。そうしたフラッシュストレージにまつわる一般的な疑問や誤解を解説すると共に、導入を検討していく上での選定ポイントを解説します。

▼ ハイライト

1. 急成長するオールフラッシュストレージ

2. デバイスの不安はもはや問題にならないレベルに

3. 適切な製品選定のためにPoCを重視せよ

4. フラッシュストレージ選定の“コツ”

5. 主要フラッシュストレージの比較資料

1. 急成長するオールフラッシュストレージ ~一方で導入に際しての懸念も顕在化~

昨今、さまざまなメディアで「フラッシュストレージ」のキーワードを目にする機会が増えてきた。実際、国内の外付けストレージ市場において、2017年のオールフラッシュストレージの支出額は前年比40%近い伸びを見せており、同市場全体に占める割合はすでに11%を超えるまでになっている。

背景としては、企業にとってフラッシュストレージが決して特殊なものではなく、「汎用ストレージ」として位置づけられるようになったことが大きい。

国内でフラッシュストレージの普及が始まったのは2012年頃だが、当時のフラッシュストレージはサーバのPCIeスロットなどに接続されるモジュールタイプの製品が主流で、Webアプリケーションのフロントエンドやキャッシュなど用途も限られていた。それが2014年頃から従来型のHDD(ハードディスクドライブ)と同様のインターフェースで接続できるSSD(ソリッドステートドライブ)が普及するようになり、データベースやVDI(仮想デスクトップ)、一部の高負荷アプリケーションといった分野でHDDとSSDの階層化(ハイブリッド化)が進んだ。そして2016年頃からSSDのさらなる高機能化、低コスト化、大容量化といった流れを受けてオールフラッシュストレージが注目されるようになり、基幹系・情報系や統合基盤などいわゆる「Tier1」市場での本格的な普及が始まったというのが、これまでの大まかな流れだ。

ストレージ/バックアップ製品を中心とした製品検証・新規ソリューション開発・製品化を担当するチームを率いる、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(略称:CTC)の主任の福井 康平氏は、「ここ数年、国内外の大手ベンダーや新興ベンダーはもとよりサプライヤーまで巻き込む大混戦となっていたM&Aの動きもようやく一巡し、フラッシュストレージは、より成熟した成長市場に向かうでしょう」と今後の展望を示した。

『機器選定にはPoC通じて見極めることが重要なポイントとなる』と語る福井氏

だが、フラッシュストレージの汎用化が進む一方で、導入に際して懸念を払拭できずにいる企業が多く存在するのも事実のようだ。

さまざまな調査結果からまとめた「ユーザーの抱える課題」として福井氏が挙げたのは、「デバイスそのものへの不安(容量・信頼性・価格)」「利用用途・適用分野が不明」「適切な選定方法がわからない」の3つである。

2. デバイスの不安はもはや問題にならないレベルに

上記の3つの課題に対して、現在のフラッシュストレージ製品はどのような解決策を提示しているのだろうか。

まず「デバイスそのものへの不安(容量・信頼性・価格)」だが、福井氏は2016年3月にサムスンが発表した1ユニット15.36TBの容量を持つSSDを例にとり、「容量に関してはすでにHDDを超える製品が開発され、市場に流通しています」と語った。

同様に信頼性も大きく向上している。SSDはNANDチップの動作原理に依存する構造的な問題から、データの書き込みや消去を重ねる中での劣化が避けられないのだが、フラッシュデバイスベンダーやストレージベンダーはSSDの寿命を最大化すべく、ウェアレベリング、外部データバファリング、ECCの改善、ライトアンプリフィケーションの低減、オーバープロビジョニングなどさまざまな対策を進めてきた。

こうしたフラッシュストレージの信頼性を見極めるうえで「注目すべき指標」として福井氏が挙げたのが、「製品の保証期間内にドライブ容量全体を1日に何回書き換えることができるか」を示すDWPD(Drive Write Per Day)である。たとえば先述の15.36TBの容量を持つサムスンのSSDでは、「1DWPD for 5years(5年間にわたり毎日1回、全容量を書き換えることが可能)」という信頼性を保証している。すなわち5年間の製品ライフサイクルを通じて27.375PBという膨大なデータの書き換えに耐えられることになる。

そして何より、そもそもデータ保護はデバイスの信頼性のみに頼るべきものではない。「ストレージベンダーが提供するサポートプログラム、ユーザーが主体となって実施するバックアップや災害対策もあわせた、システム全体の問題としてとらえるべき。この点は従来のHDDベースのストレージと何ら変わるものではありません」と福井氏は強調する。

一方、コストはどうだろうか。フラッシュデバイス関連企業により開催されている国際的なイベント「Flash Memory Summit」によると「SSDの容量単価は毎年25%ずつ下落していく」という予測が示されている。現時点ではまだSSDとHDD(SASディスク)の間には価格差があるものの、「インライン重複排除や圧縮などの機能を活用すれば、逆転も不可能ではなないレベルに近づいています」と福井氏は語った。

さらにフラッシュストレージならではのメリットとして従来のHDDでは得られなかった「ビジネスへの貢献」や「TCO削減への貢献」も期待できる。

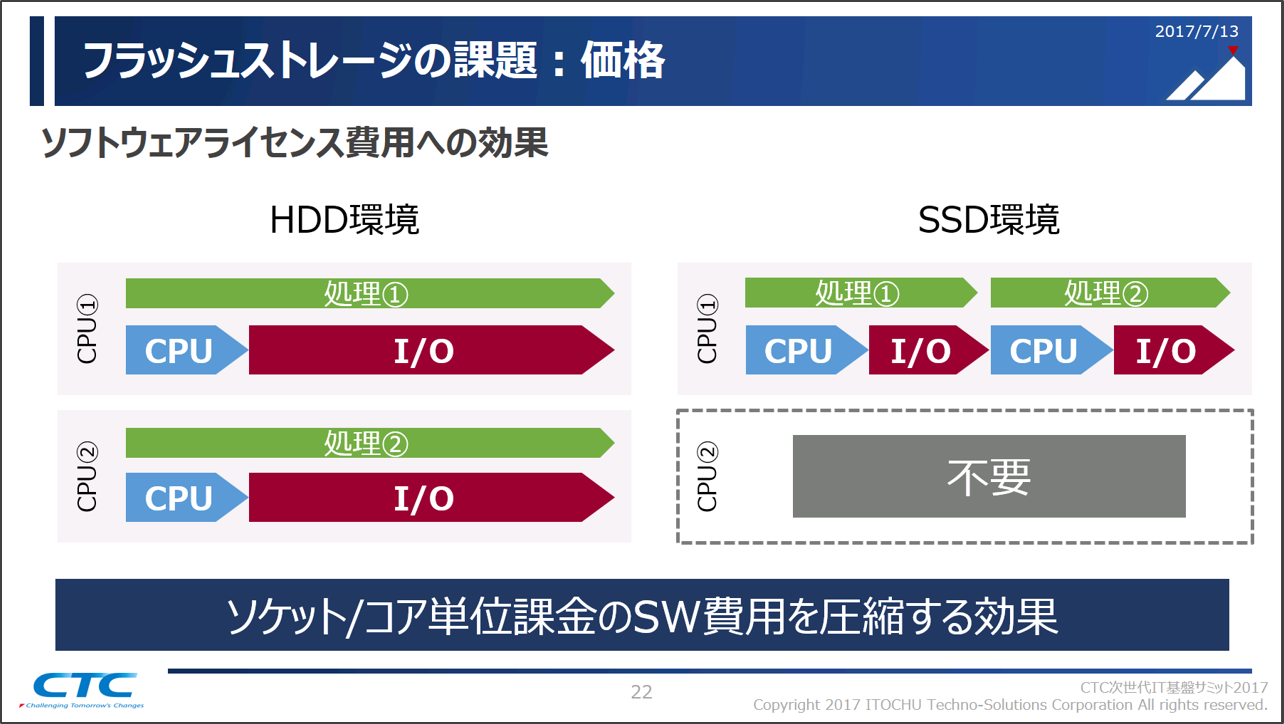

「たとえば既存のHDDベースのストレージを同等のI/O性能を維持するという観点からフラッシュストレージに置き換えた場合、ラックスペースは1/4以下となり、電源費用も大幅に抑えられます。これによるデータセンターコストの削減効果は、5年間で1,000万円に達するという試算もあります」と福井氏は語った。また、HDDベースのストレージ環境におけるI/O待ち時間をフラッシュストレージで短縮すれば、「ソケット/コア単位で課金されるソフトウェアのライセンス費用を圧縮することも期待できます(図1)」と訴求した。

図 1. ソケット/コア単位課金のソフトウェア費用を圧縮する効果

容量単価だけで比較するならフラッシュストレージ導入にはまだ大きなハードルがあり、その特性を活かすためにもノウハウが要求される。だが、こうした副次的なコスト効果も加味することで、フラッシュストレージのメリットを最大限に享受できると言える。

3. 適切な製品選定のためにPoCを重視せよ

次の「利用用途・適用分野が不明」という課題に対して、フラッシュストレージが堅調なニーズの高まりを見せているのは、やはりデータベースや仮想デスクトップといった“定番”のシステムである。

だが、フラッシュストレージの高速なI/O性能を求める分野はどんどん拡大している。かつてのサーバ単位の高速化からシステム単位の高速化へ、そして現在では共有インフラの高速化へと向かっているのだ。

「そうした中で最近目立っているのが仮想化基盤への導入事例です。これに伴い、より高度な可用性や信頼性を担保する仕組みがほしい、多様なプロトコルでの接続をサポートしてほしい、特定のシステムにQoS(Quality of Service)を実装したいなど、フラッシュストレージに対する新たなニーズがあらわれています」と福井氏は語った。

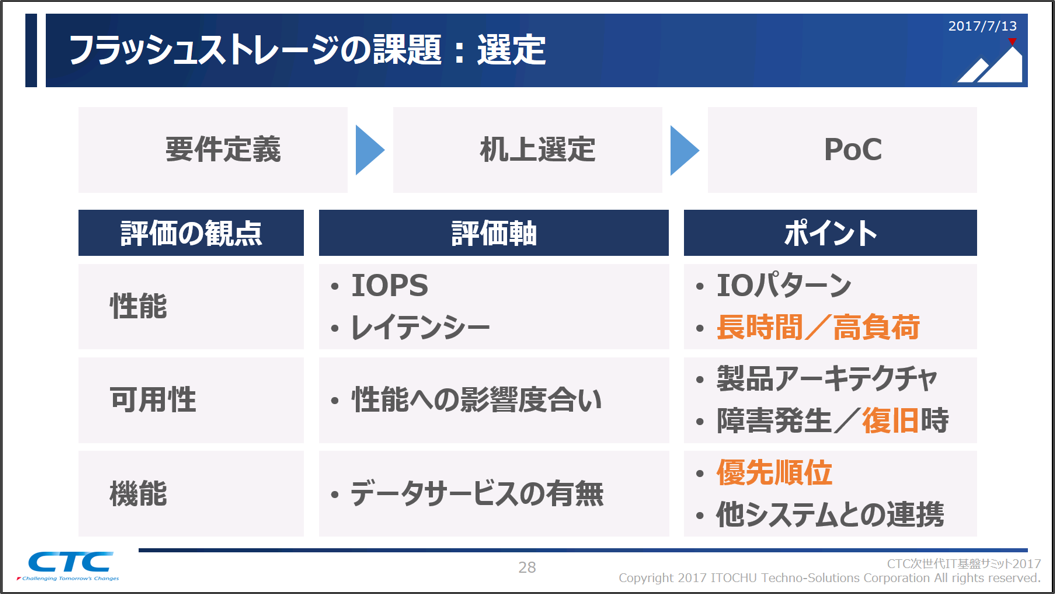

3つめの「適切な選定方法がわからない」という課題に関しても、こうしたニーズの変遷を捉えた上で方針を定めていくことになる。要件定義における評価で鍵を握るのは「性能」「可用性」「機能」の3つの観点で、いずれもPoC(概念実証)を通じて見極めることが重要なポイントとなる。(図2)

図 2. フラッシュストレージの評価/選定ポイント

「性能についてはIOPSとレイテンシーを評価軸に、高負荷をかけた検証をできだけ長時間にわたって実施することが必要です。可用性については、製品のアーキテクチャだけでなく、コントローラが障害で切り替わった際の切り戻しやディスクが故障した際の再構築など、復旧時の対処もしっかり確認してほしいと思います。機能についてはさまざまなデータサービスの有無を見るだけでなく、あらかじめ優先順位を明確にしておくことが、その後のスムーズな選定プロセスにつながります」と福井氏はアドバイスした。

4. フラッシュストレージの『現在』と選定の『コツ』

本記事の詳細をまとめた資料は以下よりダウンロードできます。

5. 主要フラッシュストレージの比較資料

主要フラッシュストレージの比較資料について資料は以下よりダウンロードできます。

最後に

2015年に開設したフラッシュストレージ検証施設のFlash Storage LABに主要7ベンダーの8製品を常設。フラッシュストレージ導入に向けた製品や具体的手法などの情報を提供するワークショップ、実機を用いたデモンストレーション、フラッシュストレージにリプレースすることで予測される性能改善効果を可視化するアセスメント、ワークショップ/デモで検討した導入コンセプトのPoC支援など、充実したサービスメニューを用意している。ビジネス課題を解決し、競争力を高める有効な手段として、フラッシュストレージの活用を検討してみてはいかがだろうか。

フラッシュストレージ製品の検討や導入に関するご相談や詳細説明をご希望する方は、以下よりお気軽にご相談ください。