AI・RPA|知る×学ぶ

RPAとは|活用例から学ぶRPAにできる事

ここ数年で急速に注目されるようになってきたRPA。IT関連メディアで取り上げられることも増えており、RPAに特化したセミナー・イベントも数多く開催されています。

それではRPAとは具体的にいかなるものであり、実際の業務でどのように活用できるのでしょうか。ここではその概要と2つの活用例をご紹介します。

▼ 目次

1. RPAとは

2. RPAの活用例

1. RPAとは

RPAとは「Robotic Process Automation」の略であり、AI やルールエンジン、機械学習といった高度な認知技術を用いたソフトウェアロボットによって、PC を利用した業務の自動化や効率化を実現する取り組みを意味する言葉です。

現在でもデータ入力を含む多くのコンピューター操作は人間の手で行われており、これが業務時間のかなりの部分を占めています。

このような作業をソフトウェアロボットに代行させることで、人間は「人間にしかできない業務」に専念できるようになります。

このようなソフトウェアロボットそのものをRPAと呼ぶこともあります。

もちろんソフトウェアによるコンピューター操作の自動化は、これまでにも存在していました。その具体的な例としては、Microsoft Officeのマクロや、キーボード操作マクロ、マウス操作マクロなどが挙げられます。しかし RPAは従来の自動化と明らか一線を画します。

それは、RPAは人間と同じレイヤーで働いてくれるという点です。

動画 1. 人間の様に働ける RPA

RPAと従来の自動化の差異について、もう少し深堀します。其々の相違点はいくつかありますが、ここではより本質的な2つのポイントを押さえておきましょう。

1-1. RPAは「複数アプリケーション」を対象にした自動化が可能

従来のマクロが「単一アプリケーション」を対象に操作を記録・自動化するのに対し、RPAは「複数アプリケーション」を対象にした自動化が可能な点です。

例えば、メールを開いてその中から特定の情報を取得し、その情報にもとづいてWebサイトにアクセスし、そのWebサイトからさらに情報を取得し、その内容をMicrosoft Excelに入力する、といった一連の操作を、1つのソフトウェアロボットで実行できるのです。

1-2. 画面操作や画面からの情報取得を、柔軟に行える

例えばマウス操作マクロでは、画面操作は画面の座標をもとに記録・実行するようになっており、画面構成が変化した場合には適切に動作しません。

これに対してRPAは、画面に表示されている文字列などを識別し、画面操作や情報取得を行います。そのため画面構成が変化した場合でも、問題なく目的の操作を遂行できるのです。

2. RPAの活用例

具体的なRPAの活用例を 2 つ、ご紹介します。

2-1. 資料請求メールを起点とした顧客情報の取得

1つ目の活用例は、資料請求メールを起点とした顧客情報の取得です。

自社ホームページに問い合わせフォームを設置し、そこで顧客が会社名や氏名などの連絡先情報を入力して「送信」を行うと、自動的に社内のマーケティング担当者に「資料請求」メールが届く、といった仕組みは、多くの企業がデジタルマーケティングの一環として作り上げているのではないでしょうか。

しかし、そこに記載されている会社名を手がかりにその会社の資本金や従業員数、業務内容といった情報を入手するには、手作業でその会社のホームページにアクセスしなければなりません。

また入手した情報を後で活用できるようにするには、Excelシートやデータベースに入力しておく必要があります。

実はこのような作業の自動化は、RPAが最も得意とするものだといえます。実際の処理は次のように進められていきます。

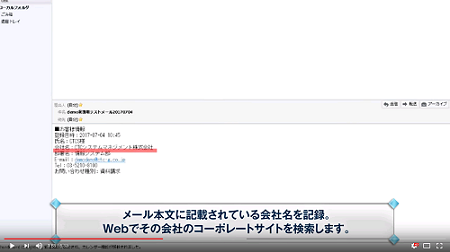

2-1-1. RPAの処理ステップ①

まずRPAがメール本文に記載されている会社名を取得し、その会社のコーポーレートサイトを検索します。

動画 2. RPAによる作業の自動化 (1:24)

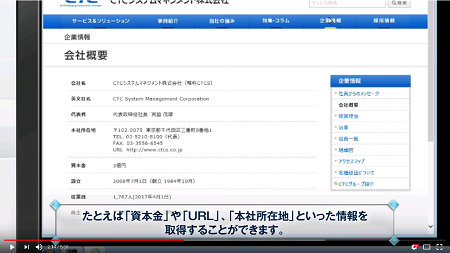

2-1-2. RPAの処理ステップ②

コーポーレートサイトの中から「会社概要」ページを探し、そこから今後の取引に必要な情報を取得します。たとえば「資本金」や「URL」「本社所在地」といった情報を取得することができます。

動画 3. RPAによる企業情報の取得 (2:14)

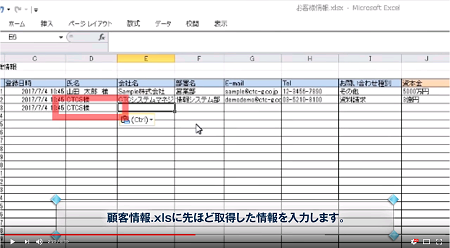

2-1-3. RPAの処理ステップ③

Excelを起動し、取得した情報を「顧客情報.xsl」というシートに入力します。

動画 4. RPAによる Excel の入力 (2:23)

2-1-4. RPAの処理ステップ 4

最後に、マーケティング担当者に「業務完了報告」のメールを送信します。

動画 5. RPAによる業務完了報告 (2:39)

このようにRPAでは、複数のアプリケーションを使用した、かなり複雑な処理をこなすことができます。

そのためRPAは「デジタルレイバー」や「仮想知的労働者」と呼ばれることもあります。

コンピューターの操作で完結する作業であれば、ホワイトカラーの業務を幅広く代替できることがおわかりいただけたはずです。

2-2. システム運用管理での活用

ITに関わる仕事をしている方であれば、システム運用にRPAを適用できないか、と考えるのではないでしょうか。

もちろんそれも実現可能です。

ここでは実際に、ITシステム運用の専門事業者であるCTCシステムマネジメントにおける事例を紹介しましょう。

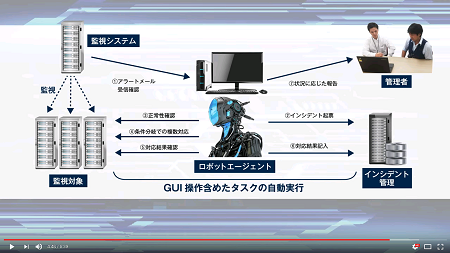

RPAが処理する業務フローは以下の通りです。

- 監視システムからシステム障害発生に関するアラートメールを受信します

- インシデント管理システムでインシデント起票(データ入力)を行います

- システム障害が発生したとされる監視対象にアクセスし、正常性確認を行います

- 実際にシステム障害が発生していた場合には、事前に決められたマニュアル内容に従い、必要な対応を実施します

- 対応結果を確認します

- インシデント管理システムに対応結果を記入します

- 一連の作業内容をシステム管理者にメールで報告します

動画 6. システム運用現場における RPAの活用 (4:48)

これは先程の活用例よりもさらに高度な内容となっていますが、RPAであればこのような業務も自動化可能です。

いつ起きるかわからない障害に備えて、人間を待機させる必要はありません。

マニュアルに従って解決できる障害への対応はRPAに任せることで、人間はより高度な業務に専念できます。

2-3. 働き方改革での活用

長時間労働による私生活の圧迫や、過労死といった問題を解消する上で、政府の旗振りのもと、多くの企業が働き方改革を取り組まれています。

現在でもホワイトカラーの業務の中には、データ入力などの単純作業がかなりの部分を占めています。

これをRPAで代替させることができれば、人間が行うべき作業が削減され、業務時間も短縮できると期待されています。

実際に、働き方改革の現場において RPA の活用に取組んだ事例をご紹介しましょう。

詳しくは、下記よりご覧いただけます。

まとめ

本記事で述べたポイントは以下になります。

- RPAとは「Robotic Process Automation」の略であり、コンピューターを利用した業務の自動化や効率化を、ソフトウェアロボットによって実現していくという取り組み

- これまでに存在していたマクロによる自動化とは、下記の大きな違いがある

- 複数アプリケーションを対象にした自動化が可能

- 画面操作や情報取得を柔軟に設定できる

このようにRPAには、非常に大きな可能性があります。さらに詳細な情報は下記をご覧ください。