DevOps|知る×学ぶ

「OpenStackの概要と活用のポイント」勉強会レポート

2016年7月28日、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC)の「OpenStack勉強会」が開催されましたので、会場にお伺いしてきました。

開催テーマは「OpenStackの概要と活用のポイント」で、OpenStackの導入を成功に導く秘訣の第一歩である「理解を深める」ことを目的とした勉強会でした。

1. OpenStackの概要とその背景を理解する

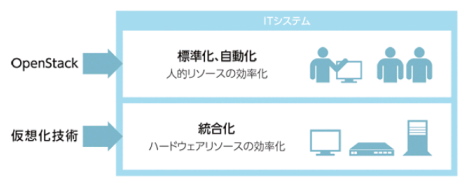

勉強会の前編は、企業・組織におけるIT基盤の存在意義の変遷、現代におけるIT基盤への期待と要求事項、それら背景を踏まえてOpenStackが登場した経緯、及びOpenStackの概要について解説がありました。

途中、今回の勉強会の主催者であるCTC担当者が「OpenStackを導入検討している方はいらっしゃいますか?」と参加者に質問をすると・・・。

参加者のほぼ全員が手を挙げました。OpenStackへ企業担当者が高い関心を寄せていることが改めて浮き彫りになった光景でした。

続けてCTC担当者が「でもOpenStackってなんだか難しいものですよね」と発言すると、参加者が一斉に頷きました。関心は寄せているもののよく理解できていない、そんな悩みを抱えていることがよくわかりました。

さらに続けて、OpenStackが不得意とする事項やデメリットについて詳細に説明がありました。そんなに説明したら参加者がOpenStackに対して漠然と抱いている不安感が増してしまうのでは・・・とハラハラするくらい、詳細な説明でした。

参加者は、自社のIT基盤として仮想化ソフトウェアを既に導入済みであった方が多かったためか、OpenStackと従来製品(仮想化ソフトウェア)と役割の違いが詳細に解説された際には一様に深く頷いており、勉強会の開催目的である「OpenStackに対する理解」が一段と深まった様子でした。

OpenStackの登場の背景と製品概要、不得意分野やデメリット、OpenStackの導入数の変遷。これらについての詳細な解説を聴くことで、OpenStackの採用率が年々高まっている理由を理解することができました。

2. OpenStackの導入成功の事例とケーススタディ

後編では、CTCが業務提携しているOpenStack導入のエキスパート、Solinea社が紹介する成功事例(自動車、金融、メディアの3社)と、それら成功事例から学ぶ成功要因について解説がなされました。

勉強会の終了後、参加者がOpenStackに詳しいCTC担当者に直接質問できる質疑応答の時間が十分にあったので、今回はその内容を一部ご紹介します。

Q: OpenStackを導入する前に性能テストを実施してみたいです。その環境は用意していただけるのでしょうか。

A: 用意可能です。また性能テストは「導入検証」のフェーズで対応していくことになります。

Q: 顧客側で相当程度のハードウェアリソースを用意できるほうが、OpenStackを導入しやすいのでしょうか?

A: 一般的にはスケールが大きい方が効果が大きいと言えます。OpenStackの導入に当たっては、しっかりと導入検証を実施すべきで、導入検証の結果を踏まえて、スケールアウトが得意なOpenStackの特性を活かしスモールスタートで進めていくのが最良でしょう。

Q: 顧客がせっかくのプライベートクラウド環境を「塩漬け」にしてしまっているのですが・・・。

A: まずは顧客自身が理解を深めていっていただくのが第一歩です。その場合、IT基盤の運用担当者よりも、アプリケーションの開発者と話すほうが、理解が進みやすいようです。

Q: OpenStackのメジャー バージョンアップを実施している顧客はいるのでしょうか。

A: 実際にはまだ数が多くないです。今後、導入事例が増えていくことでバージョンアップの実績数も増えてくると考えています。

Q: OpenStackを導入することにより、ベンダロックインを完全に回避できるタイミングはあるのでしょうか。たとえばMicrosoft Officeの利用率が下がる、とか・・・。

A: OpenStackの導入が、そのままデスクトップ環境やオフィススイートのリプレイスにつながるわけではありません。しかし、サーバーアプリケーションの動作環境をOpenStack上に移行する動きは加速すると思われます。

Q: 事例で紹介されていたように、データ分析にHadoopを利用検討中なのですが、OpenStack上で動作させることのメリットはどういったことになるのでしょうか。

A: 基盤で扱えるハードウェアリソースの管理に関して柔軟性が格段に向上します。そこが最もメリットを享受できるところになると思われます。はじめにOpenStackを使わずにHadoopが動作する環境を構築しておき、柔軟かつ高いパフォーマンスを必要とする処理が発生するようになったらOpenStack上にHadoop環境を移設していくのも、一つの手かもしれないですね。

まとめ

OpenStackの導入に関心を寄せる担当者が抱えている課題の幅広さ、そして、それら全てに対して、何らかの関わりが出てくるOpenStackの対応範囲の広さ。これまでよくわからなかったOpenStackに対する理解を深めることで、「OpenStackが課題解決の一助になるかもしれない」という期待を抱くことができた、そんな勉強会でした。