よくあるお悩みやご質問|SAP、基幹システムクラウド

SAP S/4HANAのインフラコストを抑える秘策とは?

経営のリアルタイムな可視化を目指して、「SAP S/4HANA」を導入する企業が増えています。市場ニーズが目まぐるしく変化する今日では、人事、財務、販売管理、在庫、そして製造ならば、生産管理に至るまで、すべての業務のデータベースをインメモリデータベース(以下、インメモリDB)の「HANA」で一本化し、経営を含めた企業のあらゆる部門が、文字どおり、リアルタイムに同じデータを見ながらビジネスを回していくことが必要とされているからです。

ただし、SAP S/4HANAの導入を巡っては、留意すべきことがあります。なかでも大きな一つが、インフラコストをどう最適化するかです。というのも、データベースに“インメモリDB”を利用しているがゆえに、SAP S/4HANAでは、インフラコストが想定以上に膨れ上がってしますリスクがあるからです。では、どのようにすればSAP S/4HANAのインフラコストを最適化できるのか。

ここではそのための秘策を紹介しましょう。

▼ 目次

1. SAP のクラウドプラットフォームの選択基準とは

2. ERP のインフラコストを押し上げる要因

3. クラウドの方が"コスト高"になるリスク

4. クラウドを利用しつつ、SAP 基盤のコストを抑える方法とは

1. SAP のクラウドプラットフォームの選択基準とは

かつて、「SAP S/4HANA」のような基幹業務システムのインフラとしてクラウドプラットフォームが選ばれることはほとんどありませんでした。クラウドプラットフォームの信頼性やセキュリティ面での安全性を不安視する企業が多かったからです。

しかし今日、クラウドプラットフォームの信頼性やセキュリティレベルの高さに対する認知が広がったことで、多くの企業が、基幹業務システムのインフラとしてクラウドプラットフォームを選択し始めています。実際、SAP S/4HANAの稼働環境としてクラウドプラットフォームを選択されるケースが増えています。

確かに、クラウドプラットフォームを選択すれば、外部システムとの連携を含めたシステムの拡張性を確保するのが容易になるほか、サービスの海外展開も図りやすくなり、何よりも、ハードウェアを選定して導入・設置し、運用管理する手間がかからないというメリットを得ることができます。

ただし、SAP S/4HANAの稼働環境としてクラウドプラットフォームを選ぶに当たっては、留意すべきことがいくつかあります。

1 つは、SAP ERP基盤としての稼働実績です。具体的には、そのクラウドプラットフォームのサービスプロバイダーが、以下のような認定をSAPから受けているかどうかです。

- SAP Certified in Hosting Services:SAP製品の運用・保守サービスについて、その品質の高さを保証する認定

- SAP Certified in Cloud Services:SAP製品を、高品質のクラウドサービスとして提供できることを保証する認定

- SAP Certified in HANA Operations:HANAの運用を、高いレベルのセキュリティと運用基準の下で行えることを保証する認定

また、採用しようとしているクラウドプラットフォームが、基幹業務システムの運用に耐えうる可用性を担保しているかどうも大切です。標準的なクラウドプラットフォーム(の仮想マシンインスタンス)が保証する可用性は99.9〜99.95%ですが、このレベルの可用性では基幹業務システムの要件を十分に満たすことはできません。したがって、クラウドプラットフォームが99.999%の可用性を保証しているかどうかが大切ですし、ストレージI/Oの性能、災害時の目標復旧時点(RPO)、目標復旧時間(RTO)などがしっかりと明示されているかどうかもチェックする必要があります。

加えて言えば、セキュリティに関して「ISO/IEC 27017」などの認証を取得しているどうか、さらには、クラウド運用のアーキテクチャや設計思想などが公開されているかどうかもチェックしておくべきでしょう。

そしてもう一つ、SAP S/4HANAのクラウドプラットフォームを選ぶうえで大切なことがあります。それは、インフラコストを抑制する仕組みがあるかどうかです。

2. ERPのインフラコストを押し上げる要因

クラウドプラットフォームを活用すれば、自動的にインフラコストが適正化できるわけではありません。もちろん、クラウドプラットフォームを採用することで、オンプレミスの場合に比べてハードウェアの導入にかかわる手間や初期投資を小さく抑えられますし、ハードウェアの運用管理にかかわる負荷も大きく低減できます。ただし、使用するリソースの分量を適正化できなければ、クラウドプラットフォームの使用料──つまりは、インフラのコストが想定以上に膨らんでしまう場合があります。

とりわけ、ERP基盤のサイジングにおいては、最大負荷(ピーク)に合わせて、リソースのサイジングが行う必要があり、しかも、ERPのようなミッションクリティカルなシステムの場合、システムの設計時に余裕を持ったサイジングが行われるのが通常です。そのため、リソースサイズが膨れ上がる傾向が強くあり、結果として、ERPのインフラコストは他の情報系システムに比べて相対的に大きくなりがちです。

ところが、年間を通してリソースの利用度合いを見ると、ピーク時に迫る負荷が発生するのはほんのわずかな期間にすぎません。つまり、1年のうちの大半は、大多数のリソースが使われない状態に置かれ、リソースの無駄(あるいは、投資の無駄)を発生させてきたのです。

3. クラウドのほうが“コスト高”になるリスク

上記のように言うと、「そのような無駄が発生するのは、オンプレミスの話で、クラウドプラットフォームとは無関係だろう」と思われる方がいるかもしれません。

ただし、これはクラウドプラットフォーム上でも同様に起こってきた問題です。

確かに、クラウドプラットフォームは、オンプレミスの環境とは異なり、リソースの柔軟な拡縮が可能で、時間単位の従量課金制を敷いています。そのため、情報系の一般的なシステムであれば、夜間や閑散期など、システムを利用しないときにインスタンスを停止させてクラウドプラットフォームの使用料を下げることが可能です。ところが、ERPのような基幹業務システムの場合、基本的に24時間365日の無停止運用が求められ、負荷に応じてシステムを止め、リソースを拡縮(スケールアップ/アウト、スケールダウン/イン)できないことがほとんどです。

そのため、クラウドプラットフォームの場合も、オンプレミスと同様にピークに合わせてサイジングを行い、そのまま使い続け、リソース上の無駄を多く発生させてしまうのです。結果として、オンプレミスよりも、クラウドプラットフォームのほうがコスト高になる傾向すら見られてきたのです。

4. クラウドを利用しつつ、SAP ERP 基盤のコストを抑える方法とは?

伊藤忠テクノソリューションズ (以下、CTC) では、先に触れた3つのSAP認定をすべて取得するSAPパートナーとして、SAP S/4HANAや基幹系システムに特化したクラウド(IaaS)「CUVICmc2(キュービックエムシーツー)」での運用を数多く手掛けています。

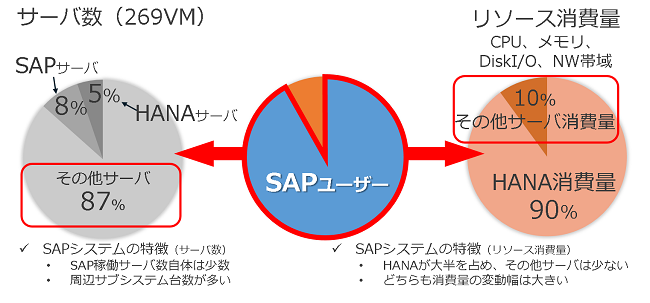

その実績からつかんだSAP S/4HANAシステムの特徴として、周辺のサブシステムが数多くの仮想マシン(VM)を使い、SAPシステム本体やHANAが利用するVMの台数は少ないことです。例えば、269台のVMを使用する某企業のSAP S/4HANAシステムでは、全体の87%のサーバ(VM)を周辺サブシステムが使い、HANAが使用しているサーバ(VM)は全体の5%にすぎません。ところが、リソース消費量(CPU、メモリ、ディスクI/O、ネットワーク帯域の消費量)を見ると、全体の90%をHANAのサーバが占めているのです。しかも、HANAのサーバにしても、他のサーバにしても、リソース消費の変動幅がきわめて大きいことが明らかになっています。

図 1. SAP 環境における VM 数とリソース消費量の対比

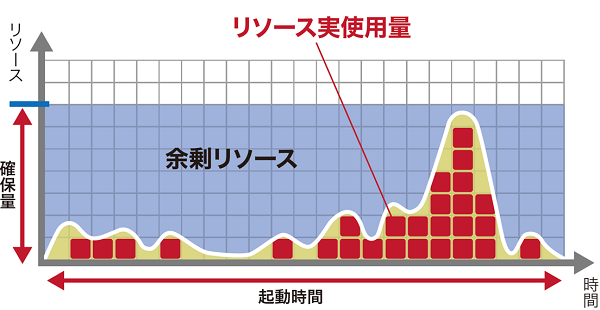

こうしたSAP S/4HANAのシステムにおいて、HANAのリソース消費のピークに合わせてリソースのサイジングを行うと、かなりの分量のリソースを確保しなければなりません。そして、そのリソースサイズのまま、クラウドプラットフォーム上でSAP S/4HANAシステム運用を続けていると、HANAの稼働が少ない長い閑散期においても相当のインフラコストが発生し続けることになるのです。

このようなリソースの無題、コストの無駄を排除するには、SAP S/4HANAベースの基幹業務システムについても、リソース消費量に応じた「従量課金」を導入することが不可欠と言えます。ところが、前述したとおり、基幹業務システムは基本的に24時間365日止めることができず、リソース消費の増減に応じてリソース量の最適化を図ることは事実上不可能です。では、どうすればクラウドプラットフォーム上のSAP S/4HANAに、リソース消費量に応じた従業課金を適用できるのでしょうか?

その答えとして、CTCの「CUVICmc2」上で実現されている「μVM(マイクロヴィエム)」と呼ばれる特殊技術を用いた従業課金のサービスこそが、クラウドを利用しつつ SAP ERP 基盤のコストを抑える鍵となります。

μVMを活用した従量課金方式では、リソースの実際の使用量に応じて料金が決まるので、余剰リソースのコストが下げられ、SAP S/4HANAのインフラコストを最適化できます。

図 2. 使ったリソース(μVM)分だけの課金によりコスト削減効果の極大化

ならば、μVMを活用した従量課金によって、TCOはどの程度まで低減できるのでしょうか?

詳しくは、CTCのホワイトペーパー『μVM”技術がもたらすROIの最大化』に記しました。ぜひ、ご一読ください。