SAP、基幹システムクラウド

DX時代のERPシステムは、Fit to Standardによる導入が成功の要!

ERPシステムは、日々、利用者の声を機能に反映さてきたことで高機能化が進み、以前に比べ追加開発の必要性は大幅に減少しています。

一方、ERPシステムを取り巻く環境に目を向けると、Digital Transformation(DX)によるITの更なる活用が各企業において重要課題となっており、企業運営の根幹となるERPシステムにも、アップデートや機能の追加に簡単に対応できる柔軟性が求められるようになりました。

こうした世の中の変化に合わせ、IT技術は、クラウドネイティブ技術やローコード・ノーコードによる開発が進歩し、アーキテクチャや開発の在り方が大きく変わってきています。

ここでひとつの疑問が湧きます。

ERPシステムは、標準パッケージで導入をすればいいっていうけれど・・・?問題です。

業務をシステムに合わせる欧米の慣習と異なり、日本では、業務に合わせたシステムの構築がメジャーでした。

それがいま、標準導入/Fit to Standardの徹底が重視されているわけです。Fit to Standardによる導入では、ERPの標準機能を利用した実証実験(PoC)で業務との適合性を確認することができます。Fit to Standardのアプローチにより、足りない部分・機能の導出ができます。

ERP機能の発展により、かつてより少なくなったとはいえ、足りない部分の追加開発は発生し、これをどう実現するかが、日本でFit to Standardを実現する際、重要なポイントとなります。また、こうした「足りない、足らない機能」をクラウドネイティブ技術や、ローコード・ノーコード開発で対応してくれるサービスがあるのかも一緒にみていきたいと思います。

▼ 目次

1.日本における過去のERP基幹システム

2.Fit to StandardとFigues(フィグ)

3.Fit to Standardで不足する機能をどう実装するのか?どんなソリューションがあるのか?

4.内製化支援という新たな選択肢

5.Figuesのサービスメニュー紹介(一部)

1.日本における過去のERP基幹システム

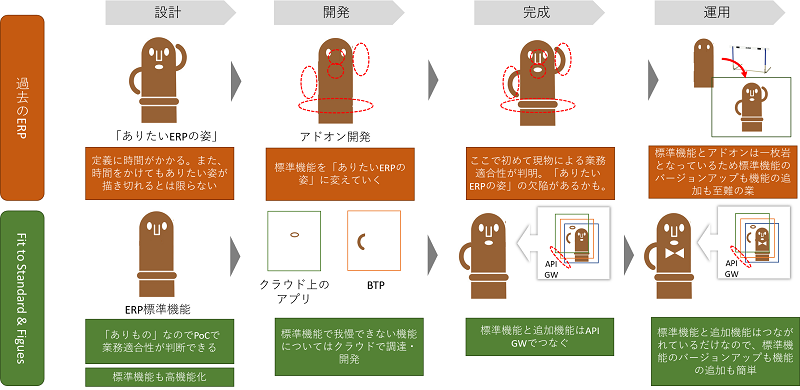

従来、ERPの導入には、ERP自体の機能が貧弱であったこともあり、「ありたいERPの姿」を描き始めるところからプロジェクトがスタートしていました。これには多くの時間、そして莫大な費用がかかりました。

理由は、企業活動の全体像を詳細に把握しているケースは稀で、多くの場合、関係者からヒアリングを行う作業からスタートしました。そして「ありたいERPの姿」を描くためにはコンサルティング会社や、ベンダといったITのエキスパートも必要でした。

十分な時間をかけてもコミュニケーションロスやプロジェクト進行の難しさにより、描き切ったと思われた「ありたいERPの姿」の欠陥に、開発後、改めて気づくことも少なくなかったといわれます。

また、苦労して描き上げた「ありたいERPの姿」を実現する際にも大きな問題がありました。これがアドオンにまつわる様々な課題です。

「ありたいERPの姿」を実現するためにはERPパッケージの標準機能に不足する機能をアドオンとして開発する必要がありました。しかしこれは、設計・開発・テストなど、工数の肥大化を招いたのはもちろん、ERP本体のバージョンアップや機能追加の大きな「足かせ」となってきました。アドオン開発ではERP本体に直接手を加えるため、アドオンにまつわる課題が発生したといえます。同時に、アドオン開発自体、属人化を招きやすかったこともあり、担当者の退職や、異動などにより、ERPの運用・機能追加をさらに難しくした要因ともなっています。

2.Fit to StandardとFigues(フィグ)

近年、ERPの高機能化により、以前に比べ機能不足による追加開発は減少しました。このため、ERPの標準機能に業務を当てはめ、そのうえで足りない部分を導出するFit to Standardというアプローチが現実的な選択肢となっています。

このアプローチは、基本的にERPに手を入れません。既に実在するERPが実現する業務で、どのようにしたら自社の業務を回すことができるかを中心に検討を進めます。このことにより、ERPをシンプル化して、事業環境の変化や、技術環境の変化に対応できるようなERPを導入することができます。

Fit to Standardによる方法は、旧来よりERPにより実現できない業務は減少するものの、ゼロにはなりません。不足する機能をどう実装するのか?

ここで旧来のアドオン開発を繰り返してはDXからの後退となってしまいます。

変化の激しい顧客ニーズに迅速かつ柔軟に対応するため、特にB to C企業においてはECサイト系システムのDXが急速に進んでいます。こうしたシステムを後ろ支えしているのがERPであり、DXを進めるうえでERPはキーとなるため、DXに対応可能な柔軟な構成を実現することは、避けては通れず、はじめに解決すべき重要なテーマとなっているといえます。

3.Fit to Standardで不足する機能をどう実装するのか?どんなソリューションがあるのか?

Fit to Standardのアプローチで直面する、足りない部分・機能。

しかし、業務上、どうしても必要で外せない機能を、追加開発しないで、どう実現していけばいいのでしょう?

「足りない、足らない機能」をクラウドネイティブ技術や、ローコード・ノーコード開発で対応してくれるサービスがあるのでしょうか?

「Figues(フィグ)」というサービスが、SAP ERPのFit to Standardで問題となる「足りない、足らない機能」をクラウドネイティブ技術・ローコード・ノーコード開発で補完し、DX時代に対応できる柔軟なERPを実現するソリューションを提供しています。

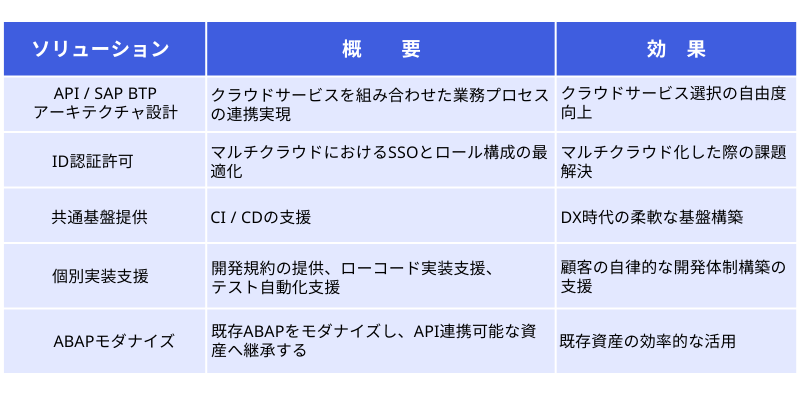

不足する機能は、「クラウドネイティブ技術」を用いることで、SAP社が提供する、または第三社アプリとつなげることで実現します。

「クラウドネイティブ技術」とは機能毎に独立させることで必要なときに、必要な形にシステムを改良していくための技術であり、具体的には

(1):APIで必要なアプリとつなげる

(2):(1)でレディーメードのアプリが見つからなければSAPが提供するPaaSであるBTPで効率的にアプリを作る

ことで不足する機能の充足と、DXに対応可能な柔軟な構成を実現します。

ローコード・ノーコード開発技術を活用することで、開発期間の短縮、技術の可読性の良さといった長所を活かし可読性の担保と属人化の排除を実現し、基幹システムの柔軟性の確保に寄与します。

図 1. 従来型のERP投入導入とFit to Standard式導入の違い

4.内製化支援という新たな選択肢

前項でDXにおけるERPへの影響について述べましたが、移り行く顧客のニーズに迅速かつ柔軟に対応するためにはシステムの構造変革だけでは不十分です。今までの様に、利用者・情報システム部・ITベンダの伝言ゲームを繰り返していては、コミュニケーションにかかる時間の短縮は極めて困難となります。

総務省のレポートの通り、DXの促進によるIT人材需要の枯渇が予見されており、ERPに係る設計・構築・運用の、ITベンダへの依存度を低減していくことも必要となってきます。

一方、前述の通り、Fit to Standardによる導入検討の技術的ハードルは下がっています。またAPI開発、BTP開発についても「ローコード」「ノーコード」化が進んでおり、以前のような高いプログラミングスキルを必要としない環境が整ってきています。

これら3つの状況を総合すると、一つの解決策が浮かび上がってきます。それが内製化の促進という選択肢です。

とはいえ、ITに係るすべての作業をいきなり内製化するのは非現実的です。また内製化に関しては、経営層のコミットメントが必須となります。このため、ITベンダを先生役としてプロジェクトに参画させ、徐々に内製化比率を上げ、成果を上げていくのがより現実的な進め方と言えます。

さて、ここで簡単に、「足りない、足らない機能」をクラウドネイティブ技術や、ローコード・ノーコード開発で対応してくれるサービスCTCの「Figues(フィグ)」についての概要を、SAP BTPアンバサダーを受賞したCTC 山下に解説してもらいたいと思います。

井出 :山下さん、Figuesについて、簡単にご説明をお願いいたします。

山下 :Figuesがご提供するのはERP導入に関する「受託開発」「伴走支援サービス」、および「運用保守サービス」となります。

Figuesは、Fit to StandardによるSAP S/4HANA導入を支援するサービスです。

SAP S/4HANAで実現できない業務・機能を他のサービスで補完するとき、あるいは個別でプログラム開発をするとき、「クラウドの活用」というキーワードが出てきます。様々な製品サービス、あるいは部品群がクラウド上で提供されてきており、これらをいかに効率的に活用するかが、非常に重要になってきているためです。

SAPでは、BTPというPaaS(クラウド上の開発基盤)が準備されており、ここでSAP製品と親和性が高い数多くの機能、部品が提供されています。

一方で、「クラウド」「PaaS」を活用するにあたっては、エンジニアのスキルアップデートが必要であるケースが多く、実際にFit to Standardによる導入プロジェクトにおいて、必要なスキルを持つ要員を調達することは容易ではありません。

Figuesは、BTPを上手に活用するガイドをする役割を担います。SAP S/4HANA導入のベンダや、お客様と連動して、BTPの活用範囲を定め、必要に応じて関係者のスキルアップデートを促します。もちろん、ご要望に応じて、まずは構築して、その後引き継ぐといった対応も可能です。

その際、将来的なシステム変更を見据えて、内製化促進やユーザ体験をサポートするような技術を積極的に活用して、お客様と伴走していく(作って終わりではない)点が、Figuesというサービスの特徴です。

5.Figuesのサービスメニュー紹介(一部)

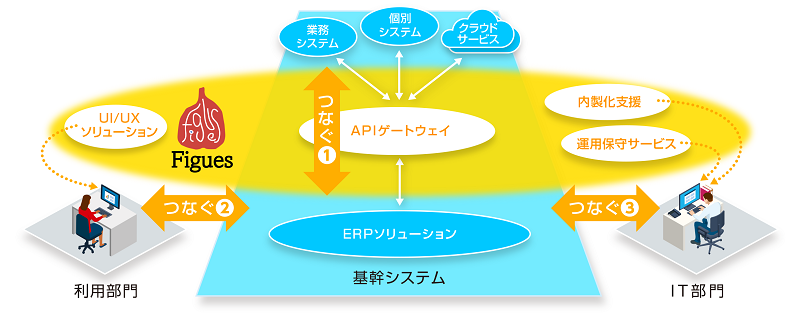

図2.Figues(フィグ)のサービス範囲

- つなぐ①:クラウドデザイン

APIゲートウェイによるSaaS/BTPとERPの連携およびBTPの設計に関する受託開発、および伴走支援によるお客様へのノウハウの提供。

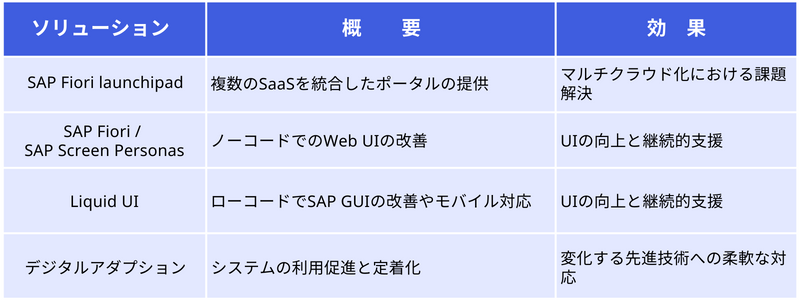

- つなぐ②:UI/UX開発伴走支援

ノーコード・ローコード開発ツールを利用したUI/UX受託開発、および伴走支援によるお客様へのノウハウの提供。

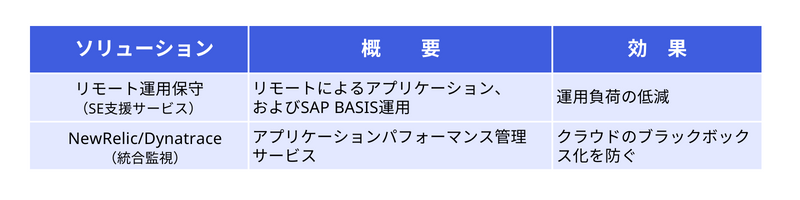

- 「運用保守サービス」

マルチクラウド化する基幹システムの安定稼働を実現します。

こうした外部専門家知見を上手に活用しながら、ERPのDXは、今後も急速に進んでいくことが予想されます。

FiguesのサービスメニューのひとつであるUI/UXの改善事例をご紹介して、今回の記事を〆たいと思います。