技術・機能解説、ノウハウ|DX推進

急速な勢いで利用が広がる顔認証| 実は幅広い適用領域がある顔認識技術

最近ではスマートフォンの本人認証の方式として、スタンダードになった感のある顔認証。

しかしAIによって顔を認識する技術の用途は、これだけに限りません。

そこで今回は、「顔認識技術」が生体認証として広く使われるようになった理由を紐解いた上で、この技術の可能性を探っていきます。

▼ 目次

・顔認証の活用が広がった理由

・顔認証と顔認識の違い

・顔認証のユースケース

・顔分析のユースケース

1. 顔認証の活用が広がった理由

スマートフォンのカメラに顔を映し、ロックを解除する。このような風景は既に日常的なものになりました。

以前は暗証番号(PIN)の入力や、画面上の点のなぞるパターン入力が主流でしたが、その後指紋認証が登場し、現在では顔認証が一般的になっています。

生体認証がこれだけ普及したのは、暗証番号やパターンでは盗まれる危険性があるのに対し、生体認証は「本人しか持ち得ない」特長であるため、不正利用が難しいからです。

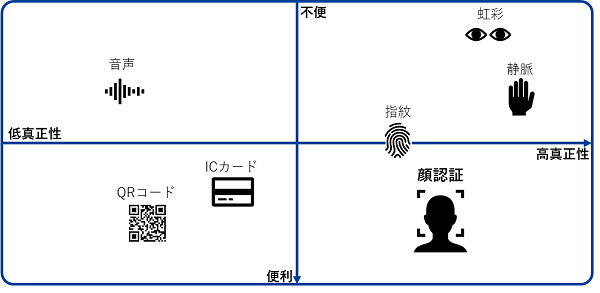

もちろん生体認証には顔認証の他にも、数多くの種類が存在します。

既に述べた指紋認証の他にも、手のひらの静脈パターンを利用する方法や、眼球の虹彩を利用する方法、音声(声紋)を利用する方法などがこれまでに考案され、実用化されています。

では、なぜ顔認証の活用が広がったのでしょうか。いくつかの理由があります。

1-1. 真正性が高い

顔認証が本人認証に使われるようになった最大の理由は、真正性(Authenticity)が高いことです。

真正性とは、本人であることを正しく認識できることを意味します。

国内で普及率の高いICカードに目を向けると、暗号化等対策が施されていないカードIDを認証キーとする場合において、スキミングによる偽造が容易なケースがあり、情報処理推進機構(IPA)が注意を呼びかけています。

これに対して顔認証は唯一無二の存在で悪用の危険性が低いものになります。

また、認証時の映像を記録できるという点も大きなメリットです。

1-2. 利用者の負担が低い

利用者の負担が低い点も大きな要因です。

顔認証はカメラに向かって顔を向け、カメラを見るだけで認証が完了します。

虹彩認識のように「特別な装置に目を近づける」ことも、静脈認証のように「読み取り機に手を近づける」ことも必要ありません。

入退室管理などで顔認証を使った場合には、カメラを一瞥するだけで認証されるため、立ち止まる必要すらありません。

これを「ウォークスルー認証」と言いますが、文字通り「顔パス」感覚で利用できるのです。

1-3. 非接触

読み取り装置などに接触する必要がないことも、顔認証の特長の1つです。

その重要性は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、以前よりも高くなったと言えるでしょう。

キャッシュレス化の目的の1つが接触回避にあったことを考えれば、生体認証でも非接触型が推奨されるようになるのは、当然の流れだと言えます。

図 1. 認証方式の比較

その一方で、従来の顔認証は課題も抱えていました。

高精度な認証を実現するにはAIを活用した顔認識技術を使う必要があり、以前はその技術的なハードルから、他の生体認証に比べて実用化が遅れていたのです。

しかしAI技術の高度化や普及は、この問題を根本から解決しました。

顔認証がスタンダードになりつつある背景としては、このような技術的なブレイクスルーも見逃せません。

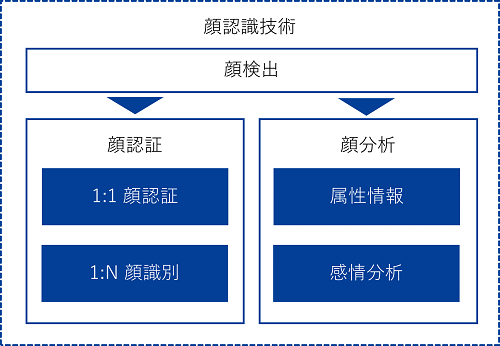

2. 顔認証と顔認識の違い

顔認証に使われているのは、前述のように「顔認識」技術です。

ネット上ではこれらをまとめて「顔認証」と記述している記事も少なくありませんが、正確さを期するのであれば、両者を分けて論じるべきです。

これをまとめたのが以下の図です。

図 2. 顔認識、顔検出、顔認証、顔分析の違い

まず顔を認識する技術全体が「顔認識」です。

その基盤となるのは「顔検出」ですが、その上で行えることは大きく3つあります。

2-1. 1:1顔認証

1:1顔認証とは、2つの顔画像が同一人物か否かを判定するというものです。

例えばスマートフォンの顔認証は、事前に登録された顔映像と、認証時にカメラに映った顔映像とを比較して、本人であることを判定する「1:1顔認証」だと言えます。

2-2. 1:N顔識別

1:N顔識別とは、ある顔画像を登録済みの複数の顔映像と比較し、その中の誰なのかを特定することです。

例えば犯罪捜査では、監視カメラに映った容疑者の顔画像を、既に登録されている犯罪者のデータベースと比較して犯人を特定(推定)する、といったことが行われています。

2-3. 顔分析

顔分析とは、顔の特長や表情を分析し、性別や年齢といった「属性情報」や、その時の感情などを分析するというものです。

主にマーケティングでの利用が考えられます。

このように考えると、顔認識技術には顔認証の他にも、様々なユースケースが考えられることがわかります。

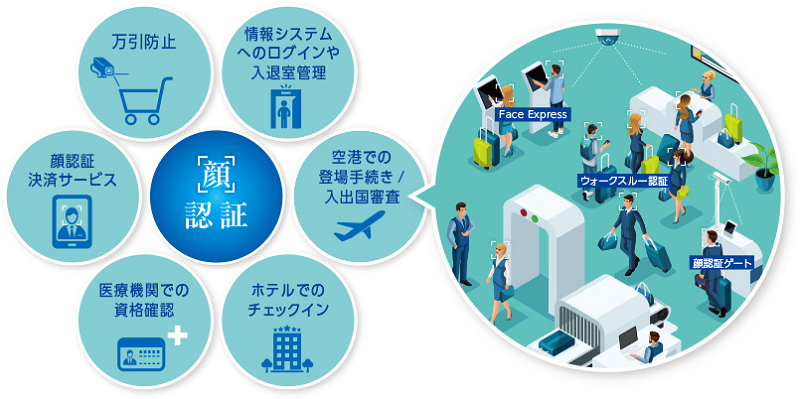

3. 顔認証のユースケース

顔認証の代表的なユースケースをご紹介します。

3-1. 入退室管理や情報システムへのログイン

「1:1顔認証」の代表的なユースケースが、入退室管理や情報システムへのログインです。

顔を見せるだけでログインや入退室が可能になるため、ユーザーの利便性が向上します。

また入退室で利用した場合には立ち止まる必要がなく、前述の「ウォークスルー認証」が可能になります。

顔認証の入退室管理システムを導入する上での見落としがちな考慮点については、以下よりご覧いただけます。

3-2. 航空会社の搭乗手続き

顔認証を使った搭乗手続きも、成田国際空港と東京国際空港ターミナルで2021年7月に始まっています。

これは「Face Express」と呼ばれており、自動チェックイン機で顔写真を撮影することで、搭乗券やパスポートの情報を紐付け、手荷物預け入れや保安検査場、搭乗口を顔パスで通過できるようにするというものです。

チェックイン時の手続きに必要な時間は1分以内。

これは「ウォークスルー認証」を実現するものであり、利用者の利便性や快適性に大きな貢献を果たしています。

2021年4月から3か月間の実証実験を経て、本稼働に入りました。

3-3. 空港での入出国審査

羽田空港国際線ターミナルでは、2017年10月に顔認証ゲートを試験導入し、2018年7月に本格運用を開始しています。

無人ゲートのカメラで顔写真を撮影し、それとパスポートの顔写真を照合することで、わずか十数秒で審査が完了します。

これは審査の迅速化だけではなく、出入国審査官の人手不足解消の手段としても、重要な意味を持っています。

当初は日本人の出帰国手続きで利用されていましたが、2019年7月からは外国人の出国手続きでの利用も開始されました。

その後、成田空港、関西空港、福岡空港、中部空港、新千歳空港、那覇空港でも運用が始まっています。

もちろんこれも「1:1顔認証」のユースケースの1つです。

3-4. ホテルでのチェックイン

ホテルのチェックインでは 「1:N顔識別」が活用されています。

具体的な利用方法は、宿泊者情報の登録時に顔情報を一緒に事前登録し、セルフチェクイン端末に顔を見せてチェックインを行うというものです。

これによってスピーディかつ非接触でのチェックインが可能になります。

まさにコロナ禍に対応したユースケースだと言えるでしょう。ルームキーの代わりに顔を利用する事で手ぶらでドアを開けられるホテルも登場しています。

3-5. 医療機関での資格確認

病院やクリニックなどの医療機関や薬局では、患者が加入している医療保険を確認する必要があります。

これを「資格確認」と言いますが、ここでも顔認証の利用が始まっています。

顔認証付きカードリーダーを使い、マイナンバーの顔写真と患者の顔写真を照合して本人であることを確認し、さらにオンラインで患者の資格情報を取得するというものです(オンライン資格確認)。

従来の資格確認は、患者の健康保険証を受け取り、そこに記載されている各種情報を医療機関システムに手入力する必要があり、手間がかかる上、患者を待たせてしまうという問題がありました。

オンライン資格確認を導入することで、この問題を解決できます。2021年10月から本格運用が始まっています。

3-6. 顔認証決済サービス

利用者がスマホで自分の顔を撮影し、それを店舗などの会員アプリで登録することで、顔による決済が行えるサービスです。

家電量販店での支払い利用や自動販売機でも導入されています。

またコンビニチェーンでも、顔認証を利用したレジレス店舗の実証実験が行われています。

3-7. 万引防止

顔認識技術を活用した万引対策も既に行われています。

これは万引を行ったことのある人や、その疑いのある人の顔画像をカメラで記録し、再来店した際に照合することで、容易注意人物であることを店員に注意喚起するというものです。

これは「1:N顔識別」のユースケースです。

4. 顔分析のユースケース

顔分析の代表的なユースケースをご紹介します。

4-1. 商業施設における来店者分析

入店時などにカメラで顔画像を取得し、性別や年齢などの属性分析を行うというものです。

POSシステムでは購買者の属性情報しか得られませんが、来店者分析では非購買者の属性情報も取得でき、より確度の高いマーケティング施策を立案しやすくなります。

これは「顔分析」のユースケースです。

4-2. デジタルサイネージでの広告の出し分け

デジタルサイネージにカメラを装備し、サイネージを見ている人の顔から性別や年齢を識別した上で、表示する広告を出し分けるというものです。

これも「顔分析」のユースケースの1つです。

見ている人の感情も同時に識別することで、広告内容に興味を持っているか、不快ではないか、といった分析も可能になります。

まとめ

本記事のポイントをまとめると以下のようになります。

- 顔認証は生体認証のスタンダードになりつつあるが、その理由は以下のように大きく3つある

- 真正性が高い

- 利用者の負担が低い

- 非接触

- 顔認証は「顔認識」技術をベースにしている。両者は混同されがちだが、顔認証と顔認識は異なるものである

- 顔認識技術の適用領域は、以下のように大きく3種類ある

- 1:1顔認証

- 1:N顔認証

- 顔分析

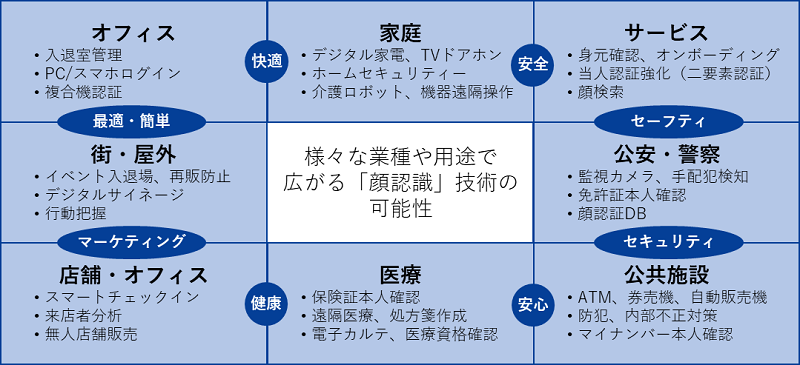

- 顔認識技術のユースケースは多岐にわたっており、様々な用途に応用することで、手続き時間の短縮や「顔パス」などによる利便性向上、人手不足の解消、新たなマーケティング施策の立案などが可能になる

他にも以下のチャートのように、顔認識技術は極めて大きな可能性を秘めているのです。

図 3. 顔認識技術の代表的なユースケース

著者プロフィール

- 名古屋清次

- 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社在籍中 | 1. 現在の担当業務 : 顔認証を中心とした映像技術の他、ドキュメントライフサイクルのDX・クラウド基盤技術の企画・開発を担当 | 2. これまでの担当業務 : 金融機関における大規模なクラウド基盤の開発・運用 | 3. 保有資格 : Project Management Professional(PMP)