トレンド・イベント・セミナーレポート|クラウドxオンプレ

日本企業におけるクラウドシフトの現状と乗り越えるべきハードル

日本企業でも急速に進んでいると言われるクラウドへのシフト。

それでは実際のところ、クラウドの普及状況はどのような段階に来ているのでしょうか。

その一方で、依然としてクラウド化に踏み切らない企業が感じている課題とは?

総務省が公表している平成30年版「情報通信白書」のデータを参考にしながら、日本企業におけるクラウドシフトの現状と、クラウド化をさらに推進する上で乗り越えるべきハードルについて考えます。

(記事制作協力:ヴイエムウェア株式会社)

▼ 目次

1. すでに普及後期に入った日本企業におけるクラウドサービス

2. 多くの利用企業が実感しているクラウド化のメリット

3. 「既存システムの改修コスト」がクラウド化の大きなハードルに

4. 既存システムのクラウド化を容易にする「VMware Cloud™ on AWS」

1. すでに普及後期に入った日本企業におけるクラウドサービス

最近では日本でも多くの企業が、クラウドサービスを利用するようになっています。新規システムを検討する際に、まずクラウドサービスの利用を前提に検討を行う「クラウドファースト」という考え方も一般的になってきました。これに伴い、クラウド市場も急成長を続けています。2018年10月にIDC Japanが発表した「国内パブリッククラウドサービス市場予測」によれば、2018年の国内パブリッククラウドサービス市場規模は6,663億円(予測値)となっており、2017年~2022年の平均成長率も22.9%と、高い成長が見込まれています。

それでは実際に、日本企業におけるクラウド普及率はどの段階に来ているのでしょうか。これを知るために参考になるのが、平成30年版「情報通信白書」の第2部 第2節(4)「企業におけるクラウドサービスの利用動向」にある、「クラウドサービスの利用状況」のグラフです。

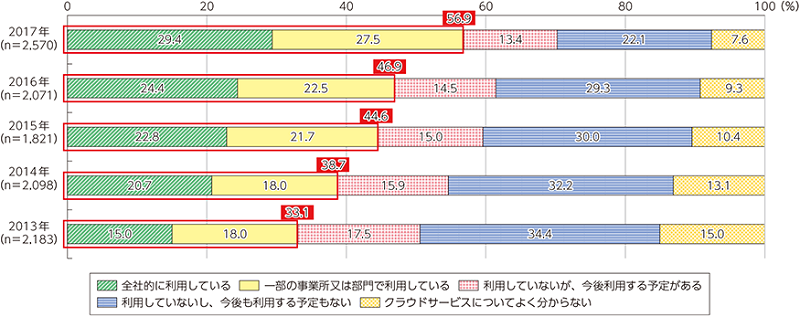

図 1. クラウドサービスの利用状況

総務省 平成30年度版「情報通信白書」第2部第2節(4)図表5-2-1-19より引用

(http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd252140.html)

「全社的に利用している」「一部の事業所又は部門で利用している」を合わせた割合が、2017年には56.9%となっています。つまりすでに半数の企業が、何らかの形でクラウドサービスを利用しているというわけです。また、それ以前の4年間のグラフと比較してみると、クラウド利用率はこの5年間で急速に増大していることがわかります。2013年の33.1%から4年間で、23.8%も増えているのです。

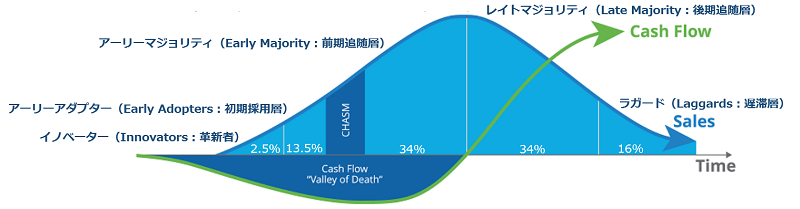

これらの数値を、エヴェリット・ロジャースが1962年に提唱した「イノベーター理論」に当てはめてみましょう。この理論では、新たなアイディアが普及・拡散する過程では「イノベーター」「アーリーアダプター」「アーリーマジョリティ」「レイトマジョリティ」「ラガード」という大きく5種類の採用者が存在し、まずイノベーター、次にアーリーアダプター、さらにアーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードが採用することで、普及率はS字カーブを描きながら上昇していくと説明されています。またイノベーターとアーリーアダプターを合わせた割合は全体の16%であり、アーリーアダプターまで含めれば50%になるといわれています。

これに加え、ジェフリー・ムーアが1991年に提唱した「キャズム理論」では、普及対象がアーリーアダプターからアーリーマジョリティへと移行する段階で「キャズム(溝)」が存在し、それを乗り越えなければその後の普及は困難だと指摘しています。クラウドサービスはすでにこのキャズムを超えており、市場としては十分に「離陸」した状態です。それどころか、すでにレイトマジョリティへの普及段階に入っているといえます。

図 2. イノベーター理論における成長曲線、キャズム

2. 多くの利用企業が実感しているクラウド化のメリット

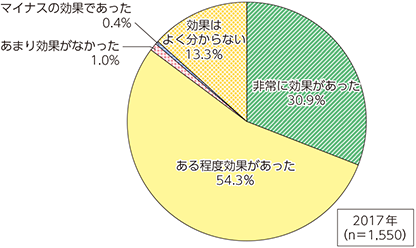

このように日本におけるクラウドサービスは、すでに普及後期に入っていると考えられます。実際に利用している企業の評価も高いようです。それを示しているのが、「クラウドサービスの効果」です。

図 3. クラウドサービスの効果

総務省 平成30年度版「情報通信白書」第2部第2節(4)図表5-2-1-20より引用

(http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd252140.html)

「非常に効果があった」「ある程度効果があった」を合わせた割合が85.2%に達しており、圧倒的多数が効果を実感していることがわかります。これに対して「あまり効果がなかった」「マイナスの効果であった」は合計で1.4%しかありません。

それでは具体的にどのような効果を感じているのでしょうか。「情報通信白書」の「クラウドサービスを利用している理由」を見てみましょう。

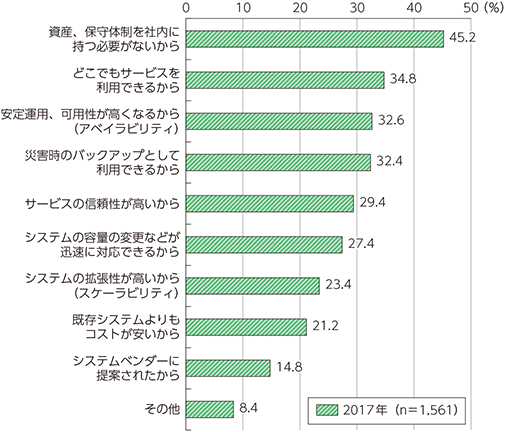

図 4. クラウドサービスを利用している理由

総務省 平成30年度版「情報通信白書」第2部第2節(4)図表5-2-1-22より引用

(http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd252140.html)

最も多く挙げられているのが「資産、保守体制を社内に保つ必要がないから」であり、45.2%に上っています。オンプレミスシステムでは社内でハードウェアなどを保有する必要があり、運用保守の負担も負わなければなりませんが、クラウドサービスであればこれらが不要になります。その結果、バランスシートを軽くすることができ、社内の人材もより有効に活用できると評価されているわけです。

またこれと共に注目したいのが、「システムの容量変更などが迅速に対応できるから(27.4%)」「システムの拡張性が高いから(23.4%)」です。社内にハードウェアを保有する場合、容量やパフォーマンスの拡張を行うには、ハードウェアの調達や設置、環境設定、動作検証などを行う必要があります。これに対して多くのクラウドサービスでは、設定内容を変更するだけでリソースの拡張が可能です。このような柔軟性も重要な評価ポイントになっているのです。

次に挙げられているのは「どこでもサービスを利用できるから」です。クラウドサービスはインターネット経由でサービスを提供しているため、社内はもちろんのことモバイル環境でも利用可能です。これは働き方改革を推進する上で、重要性が増していると考えられます。

そして「安定運用、可用性が高くなるから」「災害時のバックアップとして利用できるから」も、注目すべき理由です。企業がこれらのメリットに着目するきっかけになったのは、2011年3月に発生した東日本大震災だといえるでしょう。このときに社内システムが破壊された事例は少なくありません。またその後も交通機関の運行が正常に戻るまでに時間がかかり、出社が難しい状況になりました。しかしすでにクラウドサービスを利用していた企業は被害を最小限にとどめ、短期間で業務を復旧できたのです。

3. 「既存システムの改修コスト」がクラウド化の大きなハードルに

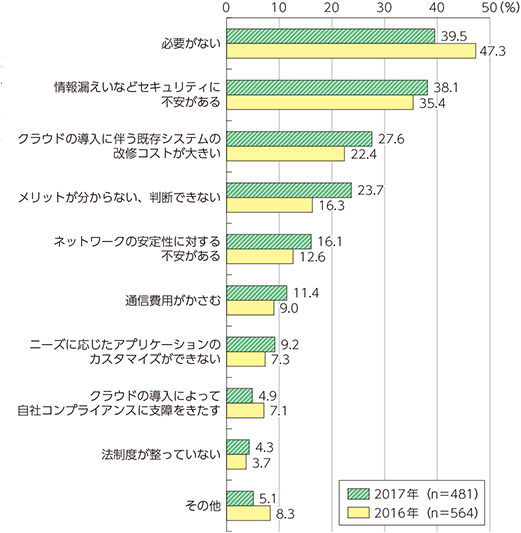

このようにクラウドサービスは企業活動に多くのメリットをもたらしていますが、依然としてクラウドサービスを利用していない企業も存在します。その理由は何なのでしょうか。いったい何が、採用のハードルになっているのでしょうか。これを考える上で参考になるのが「クラウドサービスを利用しない理由」です。

図 5. クラウドサービスを利用しない理由

総務省 平成30年度版「情報通信白書」第2部第2節(4)図表5-2-1-23より引用

(http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd252140.html)

最も多いのは「必要がない」という回答です。レイトマジョリティやラガードの多くが保守的であることを考えれば、このような回答は十分に想定できます。「メリットが分からない、判断できない」も、類似の回答だと考えられます。しかしレイトマジョリティは「周囲の多くが採用している」ことを理由に採用に踏み切ることが多々あります。そして、採用した後に初めてその必要性に気づく、といったことも多いようです。

次に挙げられているのが「情報漏えいなどセキュリティに不安がある」という回答です。しかしこれは、すでに現実的なハードルとは言えません。実際にクラウドサービスを採用した事例の中には、社内でデータを保有するよりも高いセキュリティを確保できる、と考えるケースが増えているからです。セキュリティへの高いニーズがある金融機関でもクラウドサービスの利用は拡大していますが、このこともセキュリティへの懸念は杞憂である証左だといえます。

つまりここまでに挙げた理由は、クラウドサービスそのものの問題ではなく、採用側の考え方や認識の問題だといえます。また「ネットワークの安定性に対する不安がある」といった通信関係の理由も挙げられていますが、通信の安定性を高める手法はすでに存在しており、適切な技術を活用することで解決可能です。

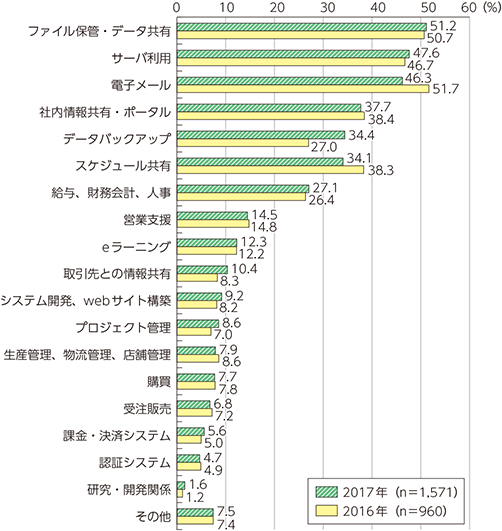

これに対して3番目に挙げられている「クラウド導入に伴う既存システムの改修コストが大きい」は、クラウドサービス側が抱える本質的な課題だと言えます。このことを間接的に示しているのが「クラウドサービスの利用内訳」です。

図 6. クラウドサービスの利用内訳

総務省 平成30年度版「情報通信白書」」第2部第2節(4)図表5-2-1-21より引用

(http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd252140.html)

クラウド化の対象となっているシステムとしては、ファイルサーバーやメール、ポータルなどの、いわゆる「情報系システム」が圧倒的多数を占めています。また給与、財務会計、人事もクラウド化が進んでいます。これらに対し、生産管理や物流管理、店舗管理、購買、受注販売、課金・決済といった「業務系システム」では、いずれもクラウド化の割合が10%未満となっています。

このような差を生み出している要因は、システムの作られ方にあると考えられます。情報系や給与、財務会計、人事などは汎用パッケージをそのまま使うケースが多く、同様の機能がクラウドサービスで提供されることで、容易にクラウド化できます。その一方で、多くの業務系システムは社内で構築されるケースが多く、パッケージを利用する場合でも大幅にカスタマイズされることが一般的です。

そのため業務系システムは、クラウドで似たような機能が提供されても簡単には移行できません。提供されるクラウドサービスを自社業務に合わせて大幅にカスタマイズするか、既存システムを改修してクラウド化するしかないのです。このような改修コストがクラウド化を阻む要因になっているわけです。

4. 既存システムのクラウド化を容易にする「VMware Cloud on AWS」

しかし最近では、この問題も「VMware Cloud on AWS」を利用することで解決可能です。

VMware Cloud on AWSは、VMware社がAWSのインフラ上で提供する、ベアメタル型のIaaSサービスです。またVMware vSphere®だけではなく、VMware vCenter®やVMware vSAN™、VMware NSX®まで含んだ形で提供されインフラ全体の運用すべてがVMware社の管理のもと行われます。

VMware Cloud on AWSは2018年11月に、AWSの東京リージョンでも提供され利用しやすくなってきています。

社内で運用されている業務系システムは、すでに多くの企業が仮想化を進んでおり、VMware vSphere上で動かしているケースが多くなっています。VMware Cloud on AWSの機能により、このようなシステムを改修することなく、そのままVMware Cloud on AWS 上に移行することができます。これにより、既存システムのクラウド化が容易になり、AWS上で動く新規システムとの連携もシームレスに行えるようになるのです。

このようにVMware Cloud on AWSは、業務系システムで停滞していたクラウドシフトを、一気に加速する可能性があります。これによって「改修コストが大きい」という理由でクラウド化に踏み切れなかった企業も、クラウドシフトに取り組めるようになるでしょう。またすでにクラウド化を進めている企業も、その適用領域を拡大できるようになります。

また、クラウドを積極的に活用してデジタル変革を推進したい企業にとっても、大きなメリットをもたらすことになるはずです。VMware Cloud on AWSは、日本企業のクラウドシフトを新たなステージに押し上げる、大きなポテンシャルを持っているといえるでしょう。

なお、VMware Cloud on AWSの詳細については、以下のページで解説しています。こちらもぜひご参照ください。