トレンド・イベント・セミナーレポート|DX推進

メタバースの過去・現在・未来|続々と生まれる新ビジネス

コンピュータやネットワークの中に構築された現実世界とは異なる3次元の仮想空間「メタバース(Metaverse)」は、この10年余りの間にさまざまな技術革新が起き、アメリカで大きな盛り上がりを見せており、続々と新ビジネスが生まれています。

全米民生技術協会(CTA : Consumer Technology Association)が2022年1月に主催した世界最大のテクノロジー展示会「CES(Consumer Electronics Showcaseの略)」においてもメタバースは会場を賑わしていました。

そこで第3回となる「アメリカIT探訪駐在員レポート」では、ITOCHU Techno-Solutions America, Inc.(以下、CTCアメリカ)のBusiness Development Manager 藤原康人が、メタバースを支える最新技術や市場動向についてレポートします。

▼ 目次

・メタバースの歴史

・メタバースを後押しした技術革新と未来予想

・メタバースの未来を左右するキーテクノロジー

・Web3.0とブロックチェーンで生み出される新たなマーケット

・Web3.0とブロックチェーンに潜在するリスクや課題

1. メタバースの歴史

メタバースが世界的に大きな話題になっています。

その背景には様々なものがありますが、Facebookが社名を「Meta」に変更したことも、注目を集める1つのきっかけになったと言えるでしょう。

実際にここ米国西海岸に駐在していると、メタバースに関する動きを、肌感覚で捉えることができる機会が数多くあります。

例えば、バスケットボール本場のアメリカNBAが行っている記念動画のNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)配信は日本よりも身近に感じられますし、テキサス州オースチンで開催されている「SXSW 2022(毎年3月に開催される世界最大級の複合フェスティバル)」の情報もダイレクトに伝わってきます。これらはいずれも、現在のメタバースを語る上で避けて通れないものです。

さらに駐在員の子供達の多くは、「メタバースの先導者」を自認する参加型ゲーミングプラットフォーム「Roblox(ロブロックス)」を、放課後の遊び場にしています。家庭の中にも当たり前のようにメタバースが入り込んでいるのです。

また、日本企業の方から「メタバースの状況について教えてほしい」といった問い合わせをいただくことも増えています。

そこで今回はこのメタバースについて、改めて解説したいと思います。

まずメタバースとは、そもそもどのような意味なのでしょうか。

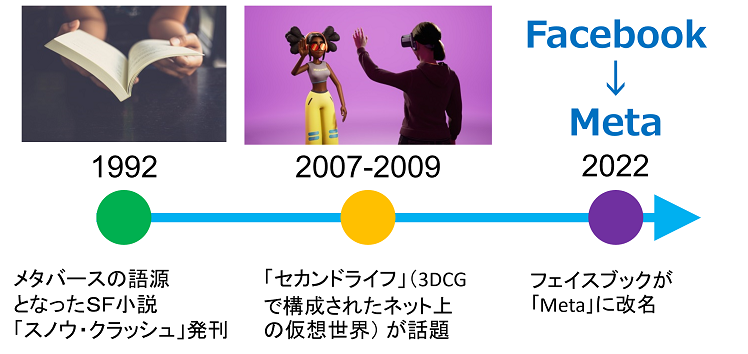

これは「高次の」を意味する「Meta」と、「宇宙」を意味する「Universe」を組み合わせた造語であり、最初に世の中に登場したのは1992年に発表されたニール・スティーブンソンのSF小説「スノウ・クラッシュ」の中だったと言われています。

当時は「インターネット上の仮想世界」という意味で使われていましたが、メタバースと同様の概念はそれ以前からも存在していました。

例えば1982年に公開された映画「トロン」も、メタバースを映像化したものだと言えそうです。

これを実際の世界で大規模に具現化したのが、米国サンフランシスコに本社を置くリンデンラボ社が、2003年に運営を開始した「セカンドライフ」です。

仮想世界で多くのプレイヤーが同時に遊べるMMORPG(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game:大規模多人数同時参加型オンラインRPG)はすでに登場していましたが、セカンドライフの興味深いところは、メタバースをゲーム以外の目的で利用していたことです。

ユーザーはアバターとしてセカンドライフに住み、そこでもう1つの人生を送ることができたのです。

このチャレンジングな取り組みには数多くの企業が注目し、セカンドライフ内に支店を出す企業も登場。

2013年には毎月1回以上アクセスするユーザー数が100万人を突破したと発表され、アカウント数も1600万に達したと言われました。

その後ユーザー数は減少し、多くのメディアは「セカンドライフは衰退した」と報道。

しかしセカンドライフはなくなったわけではなく、リンデンラボ社は現在もその運営を継続しています(https://secondlife.com/)。

図 1. メタバースの歴史

現在話題になっているメタバースは、このような歴史の流れがあって今に至っています。

2. メタバースを後押しした技術革新と未来予想

それではなぜ今、メタバースがこれだけ盛り上がりを見せているのでしょうか。

それはこの10年余りの間に、さまざまな技術革新が起きたからです。

まずユーザーインターフェイスが大きく進化しました。

当初のセカンドライフでは普通のディスプレイに仮想空間が表示されていましたが、今ではVRヘッドセットが使用されています。これを装着することで、メタバースの世界に没入しやすくなったのです。ここに表示される映像も、GPUの性能向上などによって3次元空間のリアリティが向上しており、現実世界と区別がつかないレベルに達しつつあります。また情報を伝達するネットワーク技術も、5GやWi-Fi6の登場で大幅に高速化しています。

革新されたのはユーザーインターフェイスや処理能力だけではありません。

そこで利用されるコンテンツの作り方も変化しつつあります。

消費者はプロが制作したコンテンツを単に消費するだけではなく、自らコンテンツを作るクリエイターになることも可能になったのです。また制作されたコンテンツを売買するためのインフラも、NFTなどの形で整備されつつあります。企業が自社製品をメタバースで発売する、といったことも可能になっています。

その結果、メタバースの様々な活用事例が登場し、メタバース関連のサービスやビジネスも増えています。

その領域は今後、さらに拡大していくでしょう。

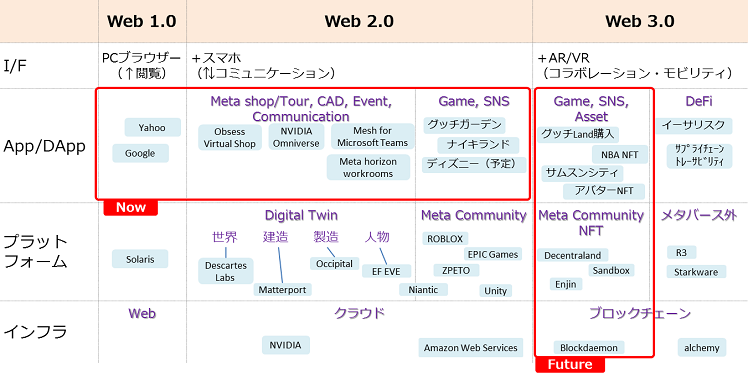

その全体像を、縦方向にテクノロジー軸、横方向に時間軸を置いてマッピングしたのが表1です。

表 1. メタバースの未来予想

時間軸には「Web1.0」「Web2.0」「Web3.0」と記載してあります。

現在は「Web2.0」の世界であり、「Now」と書かれた領域に書かれているのが具体的な活用例です。

将来は「Web3.0」の世界になり、「Future」と書かれた領域へとシフトしていくでしょう。

3. メタバースの未来を左右するキーテクノロジー

この「Future」においてキーテクノロジーとなるのが、「Web3.0」と「ブロックチェーン」です。

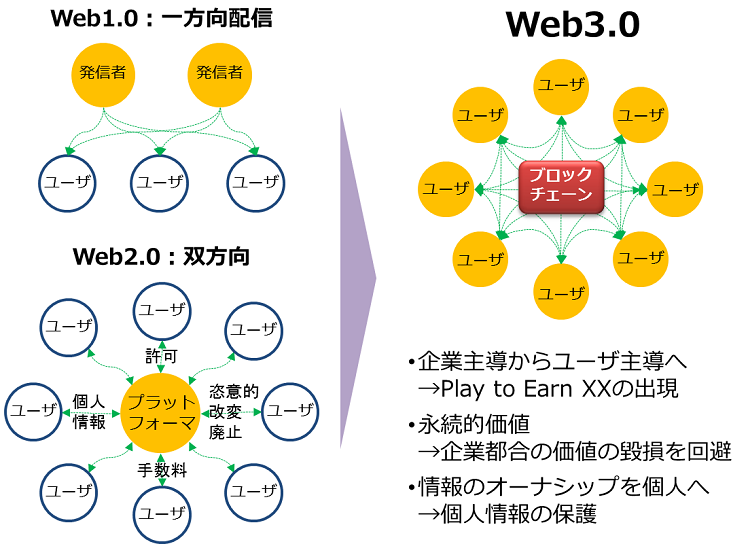

図 3. メタバースのキーテクノロジー「Web3.0とブロックチェーン」

「Web1.0」の頃のインターネットは、発信者からユーザーへと情報が流れていく「一方通行配信」の世界でした。それが「Web2.0」になり、ユーザー自身も情報を発信できる「双方向性」を実現。現在のSNSの盛り上がりは、その結果生まれたものだと言えます。

しかしWeb2.0の双方向性は、決して盤石なものではありません。

それは場を提供する「プラットフォーマー」に支配されているからです。

ユーザーはプラットフォーマーの許可がなければ、この情報を発信することができません。また利用規約の改変やサービスの廃止によって、それまで発信してきたコンテンツが無に帰することもあります。

さらにユーザーはプラットフォーマーに個人情報を握られ、コンテンツの有料配信を行う場合には手数料が取られることが一般的です。

このような状況から脱却できるものとして期待されているのが、Web3.0です。

その中核にはブロックチェーンがあり、ユーザーはプラットフォーマーに支配されることなく、ユーザー間の双方向性を手に入れることができます。

情報発信は企業主導から個人主導となり、情報のオーナーシップも個人が握ることになるのです。

またそこで生み出され配信されるコンテンツの価値も、永続的に担保することが可能になります。

4. Web3.0とブロックチェーンで生み出される新たなマーケット

メタバースというと、リアリティの高い仮想空間や、それによって提供されるサービスばかりが注目されがちです。

しかし新たに創出されるマーケットという観点では、Web3.0やブロックチェーンはそれ以上に重要です。

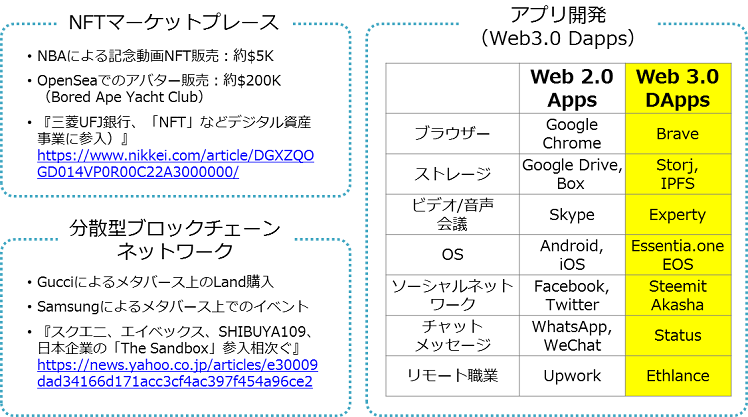

すでにWeb3.0とブロックチェーンによって、新たなマーケットが続々と生み出されています。

例えばNBAは記念動画を、ブロックチェーンを活用したNFTによって、約5,000ドルで売り出しています。

またGucciは、NFTを活用したメタバースゲームの中の仮想的な土地である「LAND」を取得。

同社はすでにDiscord上で「Vault Gucci(ヴォールトグッチ)」というチャネルを開設していますが、それによるとメタバース関連のファッションやNFTを販売する仮想店舗を、LAND上で展開する予定だと言います。

他にもNFT関連の様々な動きがありますが、アプリケーションの開発手法にも変革が生まれています。

従来のように1か所に集約された形で動くのではなく、分散ネットワーク上で稼働する「DApps(Distributed Apps)」の開発・リリースが始まっているのです。

図 3. ブロックチェーンによって生まれた新たなマーケット

これは単に「複数のノードで稼働するアプリケーション」という意味ではなく「アプリケーションを存続させる主体者が分散している」と言う意味です。

つまり特定の組織が集中的にアプリケーションを維持管理するのではなく、参加者がそれぞれの意思に基づき「アプリケーションを構成するエコシステム全体を維持していく」といったイメージです。

DAppsは単一障害点がないため障害に強く、中央の管理者がいないため参加者同士が直接的に取り引きできます。

またプログラムの実行は基本的に公開されるため、そこで不正が行われていないかどうかを、高い透明性で確認できます。

このようなDAppsへの取り組みはIT業界にいる人にとって、見逃せない動きだと言えます。

5. Web3.0とブロックチェーンに潜在するリスクや課題

このように新たなマーケットを生み出す重要な原動力となっているWeb3.0とブロックチェーンですが、現時点では課題も残っています。

まずセキュリティ面では、フィッシングによる盗難や、バグによる不正購入のリスクがあります。

また処理方式に関係する問題としては、利用者数の急増に伴う遅延発生や、需給バランスの偏りによって手数料が大きく変動することが挙げられます。

さらに、コンテンツをNFT化したときの権利が誰に帰属するのか、無許可のNFT販売にどう対処するのかといった、著作権保護の問題も残っています。

しかし経済的にペイすると多くの人が判断すれば、これらの問題はいずれは解消されていくでしょう。

メタバース関連の海外ベンダーやスタートアップも数多く登場しています。

これから生み出される新たなマーケットに参加したいのであれば、このようなメタバース関連の動きに、早い段階からキャッチアップしておくべきだと言えるでしょう。

CTCアメリカの社員による米国トレンドの最新記事(アメリカIT探訪 駐在員レポートシリーズ)は、以下からご覧いただけます。

著者プロフィール

- 藤原康人

- ITOCHU Techno-Solutions America, Inc.|Business Development Manager|2020年10月より、CTCアメリカに出向し、シリコンバレーのスタートアップの調査に携わる。得意分野とするクラウドからデータマネジメントツールによるデータ活用など、主に企業のシステムインフラを支える幅広い分野のソリューションを日本の市場に展開することをミッションとする。