トレンド・イベント・セミナーレポート|統合運用管理

ServiceNowとは|注目される理由を事例から読み解く

システムのサイロ化によって運用が個別最適化され、TCO増大や改善の障壁につながっているケースは、決して珍しくありません。この問題を解決するため、全体最適を目指した取り組みが、多くの企業で進められています。

そのためのプラットフォームとして大きな注目を集めているのが「ServiceNow」です。

ここでは2019年4月に開催されたServiceNow主催の顧客事例セミナー「The Future of Work Tour 東京」の講演内容をベースに、ServiceNowの概要を解説すると共に、伊藤忠テクノソリューションズ(以下、CTC)におけるServiceNow活用事例をご紹介します。

具体的な事例を参考に、ServiceNow の導入・実装の理解を深めやすくなるはずです。

▼ 目次

1. いまはデジタル変革がオフィスに取り込まれつつある過渡期

2. 本来の生産性を解き放つプラットフォームとアプリを提供

3. 事例を読み解く~クラウドサービスの品質向上に向けた取り組み~

4. 製品選定で重視した3つの評価軸

5. 運用環境の再編で目指すのはハイブリッドクラウドの推進

1. いまはデジタル変革がオフィスに取り込まれつつある過渡期

この10年余りでデジタル技術は、私たちのライフスタイルを大きく変えてしまいました。数多くのディスラプターが登場し、サービス革新を起こしていったのです。これらのディスラプターは業務フローをデジタル化し、プラットフォームを構築した上で、その上で多様なプレイヤーが活動できるようにしています。またこのプラットフォームは高いスケーラビリティとユーザーエクスペリエンスを提供し、他のプラットフォームとも連携できるようになっています。これによってEnd-to-Endの業務を遂行することで、顧客に新たな価値を提供しているのです。

「このようなデジタル変革で注目すべきなのは、人中心のプロセスを作り上げ、エンゲージメントを生み出していることです」と語るのは、ServiceNow Japan 株式会社 村瀬 将思社長。まずはコンシューマー向けに広がりましたが、今はこれがオフィスに取り込まれ始める過渡期に来ているといいます。「これをお手伝いしているのがServiceNowです。古くて慣習的なやり方をモダンでデジタルなワークフローへと変革し、次世代のより良い働き方を実現しようとしているのです」。

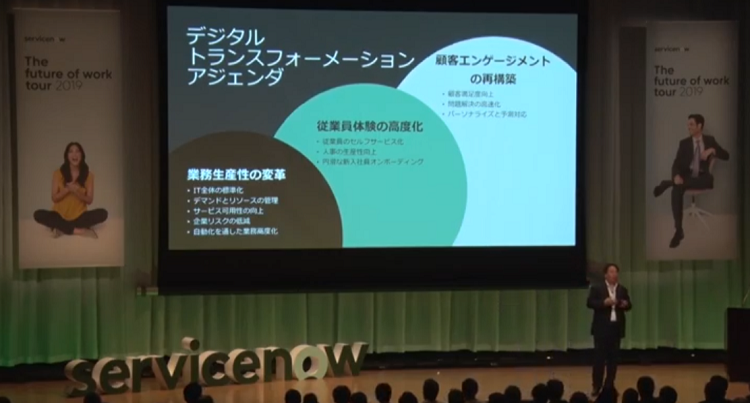

それでは企業にとってのデジタル変革とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。村瀬社長は「会社によって異なりますが、大きくまとめると次の3つになります」と説明します。

「この中でいちばんわかりやすいのは顧客エンゲージメントの再構築です。しかしこれをいきなり実現することはできません。自社内がデジタルで効率化されていなければ、顧客へのサービス提供はできないからです。そのためまずは自動化などによって、業務生産性を変革する必要があります」(村瀬社長)。

しかし一部の業務だけを自動化しても、ユーザーがメリットを感じられないため、大きな効果は期待できないと指摘。ここで重要になるのが、従業員の目線でEnd-to-Endの自動化を行い、従業員体験を高度化することなのだと言います。従業員が本当に便利だと思える仕組みを作り、積極的に使ってもらうことで、効率化を進めていくというアプローチが欠かせないのです。

2. 本来の生産性を解き放つプラットフォームとアプリを提供

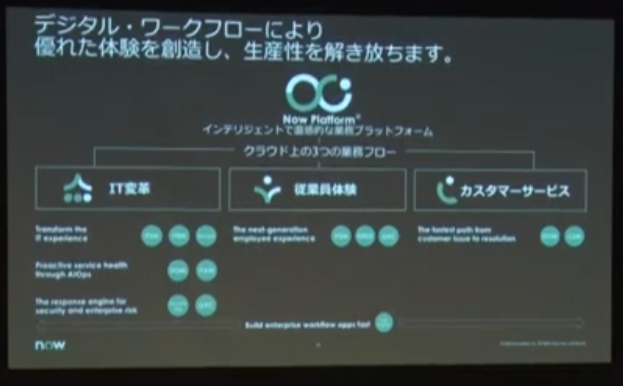

そのために最も重要になるのが、プラットフォームの存在です。ServiceNowはこのプラットフォームとしてクラウドベースの「Now Platform」を提供。その上で、業務生産性の変革、従業員体験の高度化、顧客エンゲージメントの再構築に対応したアプリケーションを用意し、End-to-Endのデジタルワークフローを実現しています。これによって従業員も顧客も、必要なものを必要なときに、早くシンプルに、簡単に手に入れられるようになり、従業員と企業が本来持っている生産性を解き放つことができるのです。

「例えば海外出張に行く前に、業務用クレジットカートの限度額を上げたいとしましょう。

従来であれば、申請書をダウンロードして記入し、それに上司が押印し、社内便で経理部門へと送付し、さらにカード会社に対してWebでの手続きを行う必要があります。しかしServiceNowを活用すれば、バーチャルアシスタント(チャットボット)と対話するだけで、一連の業務フローが自動で動き、上司や経理担当者もモバイルで承認作業が行えます」(村瀬社長)。

ここで行われる承認作業は、スマートフォンの画面をスワイプ、タップするだけで完了。パソコンを開く必要がないため、電車の中で立ったまま行うことも可能です。優れたエクスペリエンスを提供することで、業務スピードは飛躍的に向上します。

「このような自動化が目指しているのは、テクノロジーで人の仕事を奪うことではなく、人には人にしかできない高付加価値な仕事をしてもらうことです。つまりより高い価値をもたらす仕事を創造することが、ServiceNowの目標なのです」(村瀬社長)。

3. 事例を読み解く~クラウドサービスの品質向上に向けた取り組み~

ServiceNowはすでにCTCにも導入され、データセンターやクラウドサービスの運用の変革に活用されています。

CTCはデータセンター運用に関してすでに30年の実績があり、現在では全国5拠点・7棟でデータセンターが稼働しています。

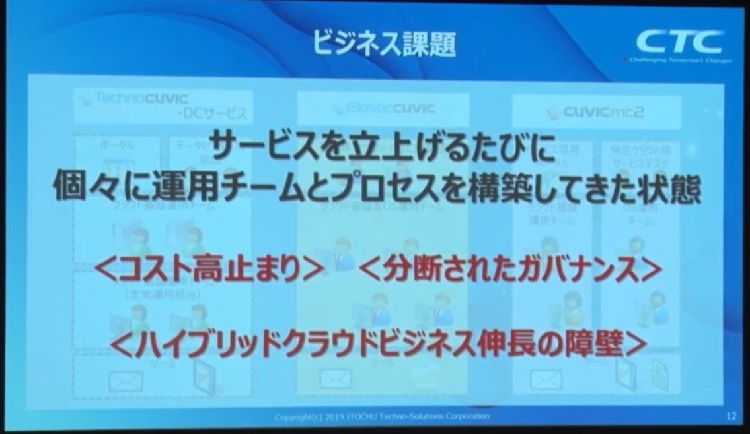

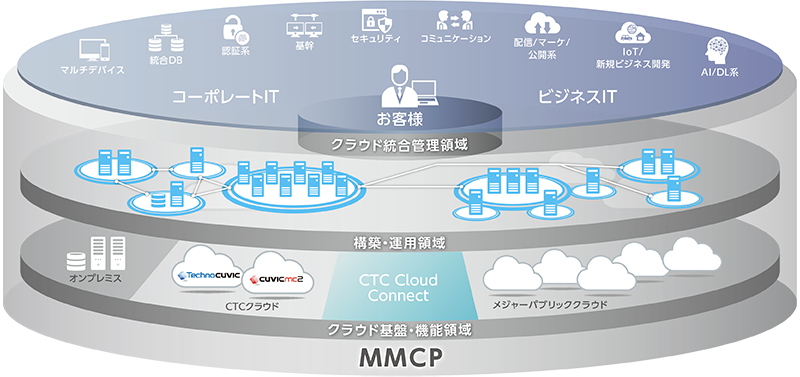

これらのデータセンターで、2008年よりTechnoCUVICというクラウド基盤サービス(IaaS)をリリース。以降、ElasticCUVICやCUVIConAWS、また2016年にはSAP ERPに最適化されたIaaSであるCUVICmc2を順次リリースし、「CUVIC」ブランドでIaaSを提供しているのです。

また様々なパブリッククラウド環境やオンプレミス、CTCクラウドを組み合わせたハイブリッドクラウドを対象に「CUVIC MMCP(Managed Multi-Cloud Platform)」というマネージドサービスも展開しています。

このようにCTCは複数のクラウドサービスを提供していますが、以前はこれらのサービスが個別に運用され、そのための仕組みもサービス毎に設計・構築されていました。その結果、コストの高止まりやガバナンスの分断という問題が生じ、複数サービスを統括して運用するハイブリッドクラウドのビジネスに取り組む際の障壁にもなっていました。

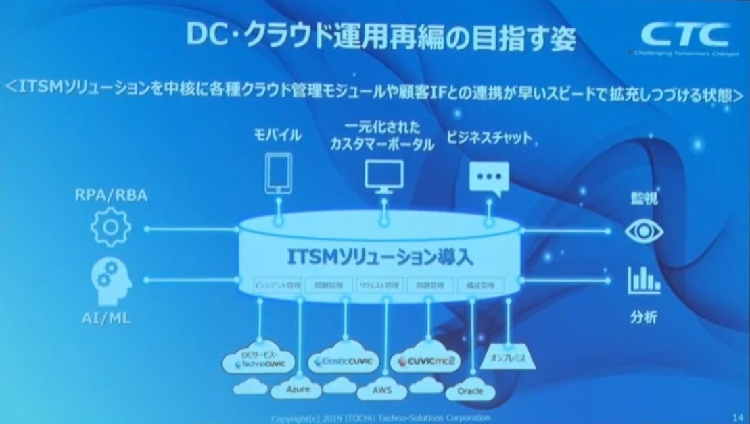

これらの問題を解決するため、データセンターとクラウドの運用を再編していこうというプロジェクトをスタート。

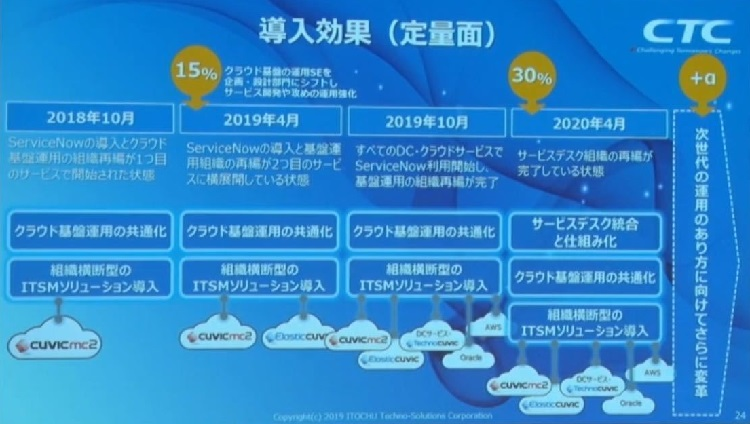

サイロ型だった運用を、サービスをまたいで統合していくことが目指されました。プロジェクトでは、「サービスデスクの統合と仕組み化」「クラウド基盤運用の共通化」「組織横断型のITSMソリューションの導入」の3つの取り組みを行い、その中でITSMソリューションとしてはServiceNowが導入されたのです。

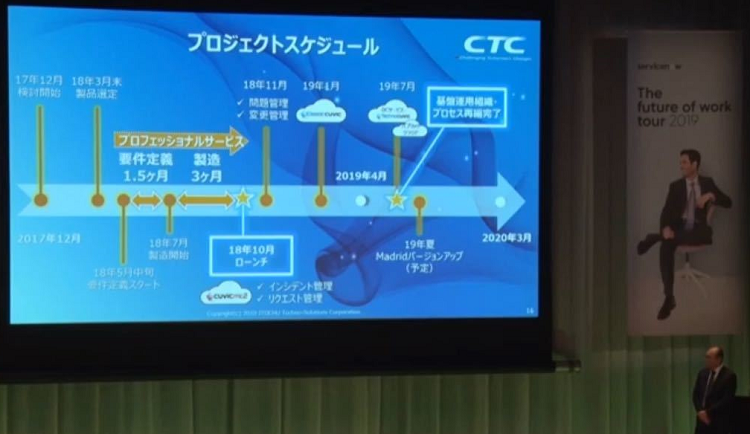

ITSMソリューション導入の検討が始まったのは2017年12月。2018年3月末までに複数の選択肢からServiceNowを利用することを決定、2018年5月より構築をスタートしました。導入製品はServiceNowの「IT Service Management」と「Performance Analytics」。2018年9月末までに構築を完了し、同年10月に本番稼働を開始しています。

この本番稼働はスモールスタートの形で実施。まずはCUVICmc2のみが対象となりました。提供機能も当初はインシデント管理とリクエスト管理のみでしたが、2018年11月には問題管理や変更管理を追加。CUVICmc2での活用を踏まえて、2019年1月には対象サービスをElasticCUVICにも拡大しており、2019年7月にはすべてのデータセンターサービスをカバーする予定です。またこれと並行して、基盤運用組織の再編も完了させ、2019年夏にはServiceNowのバージョンアップも実施予定。2020年3月にはサービスデスクも含むプロセス再編を完了させる計画です。

4. 製品選定で重視した3つの評価軸

それではこのプロジェクトでは、どのようなポイントが重視されたのでしょうか。まず検討開始から製品選定のフェーズでは、重要な評価軸が3つありました。

- 開発スピード

- 外部システム連携

- エンタ―プライズ用途

4-1. 開発スピード

実はCTCではこれまでに、ITSMソリューション導入を試みて失敗した経験を持っています。その最大の理由はソリューションのみの導入にとどまり、組織やプロセスの変革にまで踏み込めなかったことにあります。そこで今回は、組織再編やプロセス標準化にも取り組み、ソリューション導入と両輪で進めることになりました。これはプロジェクト規模として非常に大きいものになるため、進め方としては、スモールスタート&クイックウィンで成功事例を作り、それを他のサービスへと順次展開することに決定。開発手法も時間のかかるウォーターフォール型ではなく、アジャイル型が必要だと判断されました。

4-2. 外部システム連携

汎用的なAPIを持ち、それが継続的に拡張されていることが重視されました。単一製品ですべてを構成するのではなく、様々な製品の「いいとこ取り」を効率的にできる基盤が必要だと考えられたのです。また顧客向けポータルもすでに作りこんであるため、これとの連携も必要でした。

4-3. エンタープライズ用途

非機能要件として、DRを含む可用性・継続性は必須条件。お客様の重要なシステムを預かっているため、その要件に対応できるITSMソリューションであることが求められたのです。

プロジェクトメンバーはプロジェクトがはじまる直前の2018年5月に開催されたServiceNowが年次で主催するグローバルイベント「Knowledge」にも参加。ここで世界中のIT運用に関する先行事例から、特に重要と位置づけしたキーワードが3つありました。

5-3-1. OOTB(Out of the Box

- カスタマイズありきではなくそのまま製品を使うことを意味しており、Knowledgeに参加したすべてのユーザーが、この言葉を使っていました。

5-3-2. CMDB Accuracy

- 構成管理情報の鮮度維持が重要だということです。

5-3-3. Automation

- あるユーザー事例では、3度同じ作業をしたら自動化することが推奨されていました。自動化というと「スピード」や「コスト削減」に着目しがちですが、ここでは「品質」を目的とすることがより重要とされています。3回同じ作業を人間がやれば失敗する危険性が高くなりますが、自動化すればこの失敗を回避でき、品質が向上するというもの。この考え方はプロジェクトのメンバーにとって「目から鱗」でした。

要件定義から製造までのプロセスでは、Knowledgeで学んだOOTBで進めることを大方針とし、現状の運用プロセスを踏襲するのではなく、ServiceNowのプロセスに合わせることにしました。ただし運用品質を向上させる目的で、運用手順ミス防止のための機能や変更作業の事前レビューのプロセスなど、部分的に独自コードを追加することも行なっています。

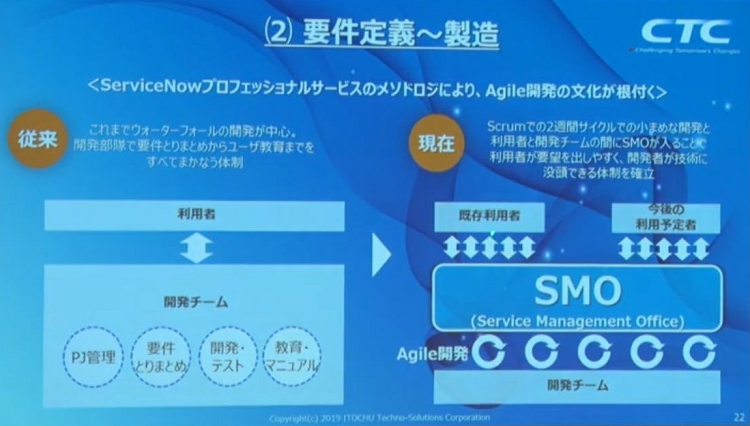

また開発体制も従来とは大きく変更しました。これまではウォーターフォール型開発が中心で、利用者からの要件取りまとめからユーザー教育までを、開発部隊が直接利用者とやり取りしながら実施していました。これに対して今回は、新たにSMO(Service Management Office)を設置し、これが利用者と開発チームをつなぐ役割を果たしています。利用者と開発チームの間にSMOが入ることで、利用者が要望を出しやすくなると共に、開発者も技術に没頭できる体制を確立したのです。これによってScrumによる2週間サイクルでの小まめな開発を行い、アジャイル開発の文化を根付かせていきました。

5. 運用環境の再編で目指すのはハイブリッドクラウドの推進

まだプロジェクトの途中段階ですが、クラウド基盤の運用SEを15%削減し企画・設計部門にシフトする、という定量効果が生まれています。これによってサービス開発や攻めの運用を強化させることが可能になり、人材活用の効率化も図られているのです。2020年4月にはサービスデスクも統合されるため、30%程度の生産性向上を見込んでいます。その後も運用のモダナイズに取り組むことで、さらなる効果が得られると期待されています。

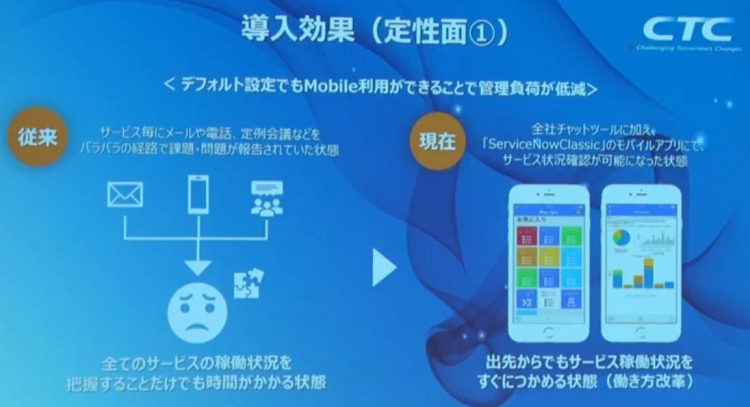

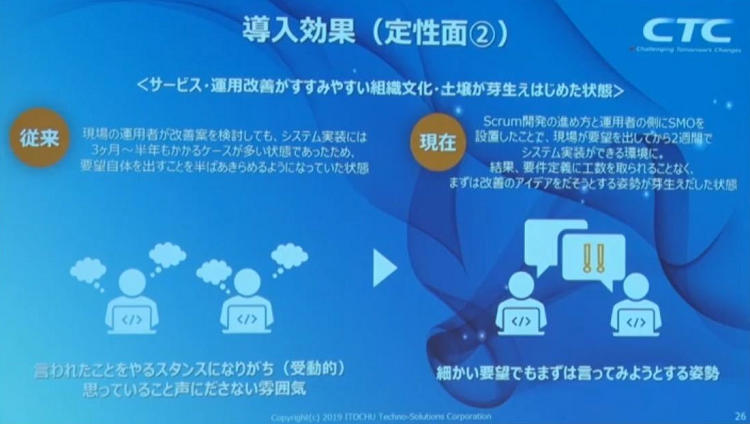

その一方で定性的な効果も現れています。

全社チャットツールに加えServiceNowのモバイルアプリを活用することで、出先からでもサービス状況の確認が可能になり、働き方改革につながっているのです。

またサービス・運用改善が進みやすい組織文化・土壌も生まれつつあります。以前はシステム実装に3か月~半年程度かかるケースが多かったため、ユーザーが改善要望を出すことを半ば諦めるようになっていました。

しかし現在ではScrum開発とSMOによって、現場が要望を出してから2週間でシステム実装できる環境になっています。その結果、要件定義に工数を取られることがなくなり、「まずは改善のアイディアを出そう」とする能動的な姿勢が芽生え始めていいます。

このような運用組織の統合とITSMソリューションの導入により、様々なクラウド環境を一元的に運用できる環境づくりを進めている中で、いまCTCが目指しているのは、ハイブリッド・マルチクラウドビジネスの推進です。2018年に「CUVIC MMCP(Managed Multi-Cloud Platform)」というマルチクラウドの運用サービスのブランドを発表しています。

なおCUVIC MMCPの詳細については、以下のページで紹介しています。こちらもぜひご参照ください。