トレンド・イベント・セミナーレポート|DevOps

デジタルビジネスを加速するクラウド基盤活用の本質

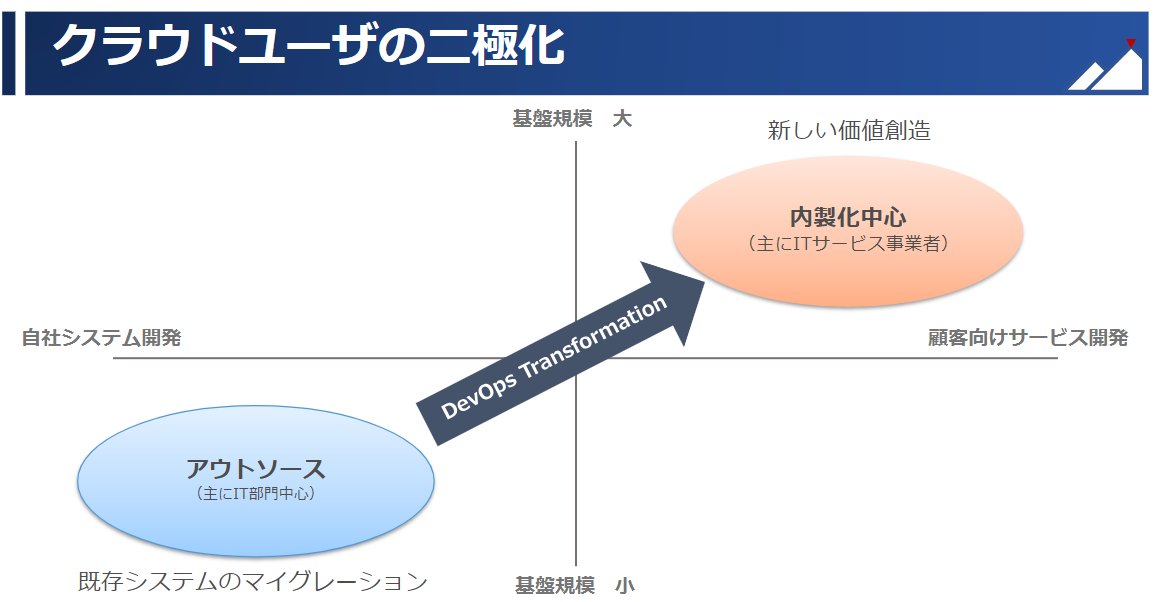

クラウドを戦略的に活用することで競争優位性を獲得する、いわゆるクラウドイネーブルメントを指向した取り組みが活発化している。そこで求められているのが、アウトソースに依存した既存システムのマイグレーションから内製化への転換を図って新しい価値創造を目指すDevOpsトランスフォーメーションである。

デジタルビジネスを推進する上で前提となるDevOpsの本質と共に、その実装を進める上でのポイントを紹介する。

point

■ DevOpsの目的と重要な構成要素となる4つの軸

■ 米国のケーススタディから学ぶべきは、経験値と実装力

■ デジタルサービスの開発の推進に必要な4つの機能とDevOps実装の進め方

DevOpsを構成する4つの軸とは

昨今、DevOpsが注目されている。背景にあるエンタープライズITに対するニーズの変化を捉えると、これまでの業務効率化やコスト削減から、競争優位性の確保やスピード経営の実現へと大きくシフトしている。自社ビジネスに直結する自社サービスへのIT適用、すなわちITの“ビジネスウェポン化”が進んでいるのだ。

その最前線に立つIT部門に期待されるのが、イノベーション、新規事業化、そして新技術への取り組みである。だが、要求される新しい価値創造はあまりにも漠然としており、何をどこから手を付ければよいのかさえわからないのが実情だ。

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(略称:CTC)クラウドインテグレーション部の部長を務める小岩井裕氏は、「クラウドユーザーの二極化が進みつつあります」と示唆し、次のように語った。

「ひとつはアウトソース中心の考え方で、既存システムのプラットフォームをリフト&シフトの手法でそのままパブリッククラウドに移行します。もうひとつは内製化中心の考え方に基づくもので、クラウドネイティブな環境下で新しいITのサービスを次々に開発していきます。この2つのアプローチが極端に開いてきているのです。決してアウトソース中心の考え方を否定するわけではありませんが、AIやIoT、FinTechといったキーワードに基づいて内製化中心の考え方に移行する上で必要となるのが、DevOpsトランスフォーメーションです。」

ここでDevOpsとはいかなるものか、あらためて明確にしておく必要がありそうだ。「アプリケーションのデリバリーライフサイクルをアクセラレートすることがDevOpsの目的です」と小岩井氏は語る。たとえばマーケットに対するスピード向上、自動化による最大限の効率化、一貫性のあるコード化による品質向上、長期的なTCO削減などを推進していく上でDevOpsが求められるという。その上でDevOpsを定義したときの重要な構成要素として、小岩井氏が挙げたのが次の4つの軸である。

・Culture(文化)

Process、People、Technologiesが互いに影響する環境

・Process(プロセス)

ビジネスと従業員のニーズに対応するための構造

・People(人)

知識、スキル、プロセス能力を提供

・Technology(技術)

コミュニケーションと業務効率化のために活用されるツールと技術

米国のケーススタディから学ぶべき経験値と実装力

2017年6月に米カリフォルニア州サンノゼでシステムエンジニアリングの国際カンファレンスO’Reilly Velocityが開催され、小岩井氏も参加してきたという。

そもそもDevOpsという言葉が注目されるようになったのも、2009年に行われた同イベントでFlickrのスタッフが行ったプレゼンテーションが原点である。その後、米国を中心に急速にDevOpsの適用が進み、小岩井氏によると「すでにDevOpsを前提として、あらゆる物事や議論が進んでいる」とのことだ。

一方、日本企業はいまだに情報収集フェーズにある。これが“現実”なのだ。「今回のO’Reilly Velocityを通じて、企業のCultureを変える、Processを変えることが、いかに困難なことであるかを痛感しました」と小岩井氏は語った。

もっとも、日本がまだDevOpsの初期フェーズであることを前向きに捉えれば、スモールスタートしてから特定アプリの検証、インフラ検証に至る一連のプロセス、あるいはスキルチェンジ、PoC、プロセスチェンジ、DevOps適用の取り組みについても、米国にはすでに多くのケーススタディの蓄積があることを意味する。

「DevOpsは単なるソフトウェア製品の導入とは違い、何度もトライアンドエラーを重ねてはじめて自社に定着できるものであるため、Cultureから異なる米国企業のケーススタディをそのまま持ってきても適用することはできません。ただ、失敗をゼロにすることはできないまでも、時間を“短縮”することはできると考えています」と小岩井氏は語る。

その意味でも米国のケーススタディから学ぶべきは、経験値と実装力だ。

「経験値とは、米国企業がDevOpsを導入するにあたって直面した課題、適用したプロセス、プロジェクトの進め方などのノウハウそのものです。一方の実装力は、どのようなツールを使い、どんな仕組みを作ったのかという具体的な方法です。CTCでは協業する北米のシステムインテグレーターからもこれらの情報を積極的に入手しており、国内のお客様に提供していきます」と小岩井氏。

Biz/Dev/Opsのつなぎ役として内製化支援サービスを拡充

さらにその先で、クラウドを基盤としたデジタルサービスの開発を推進していくために何が必要だろうか。小岩氏が挙げたのが、次の4つの機能である。

まずは「R&D」で、北米の企業を中心に採用されている先端技術の情報収集を行う。その次にくるのが「イノベーション」で、具体的なアイデア出しからプロトタイプ開発を進めていく。この2つの機能を通じて、デジタルサービスの目的を明確化するのである。

そして「ディベロップメント」と「オペレーション」の機能を通じて、デジタルサービスの開発に必要な技術とスキル、文化の定着を図る。

「そこで重要なのは、デジタルサービスを支える基盤を企業が自ら構築・運用していくことです。CTCはLoB(Line of Business)とDev(アプリ開発部門)、Ops(インフラ開発部門)のつなぎ役となり、アジャイル開発支援、開発環境設計、共同開発、DevOps適用支援など、一貫した内製化支援サービスを提供します」と小岩井氏は語った。

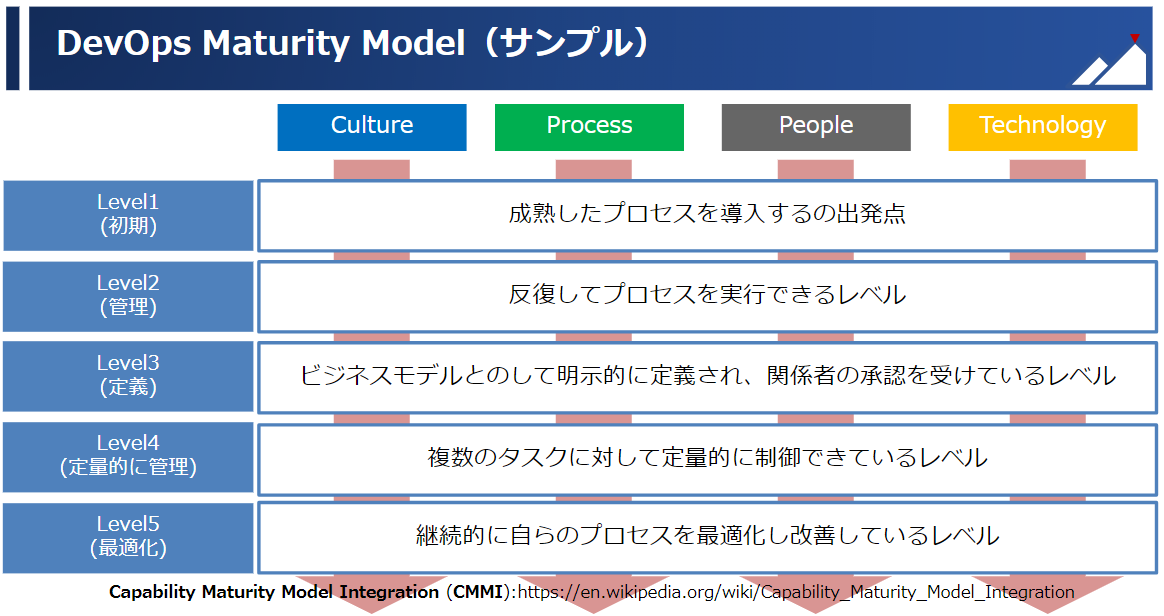

では、具体的にDevOpsの実装をどのように進めていくのか。CTCは、CMMI(Capability Maturity Model Integration:能力成熟度モデル統合)をベースとした「DevOps Maturity Model」を提唱している。

そこに5つのレベルで設定された成熟度は以下の図に示すとおりだが、「初期フェーズでは少人数のCOE(Center of Excellence:組織横断の専門チーム)を立ち上げ、まずはLevel 3(ビジネスモデルとして明示的に定義され、関係者の承認を受けているレベル)を目指しましょう」と小岩氏は説いた。そして、「DevOpsは非技術と技術を並行して実装を進めていく必要があり、目標として設定したユースケースに向けて、スモールスタートで始めて成功体験を得ることが大切です」と強調した。

CTCではクラウドネイティブ化を支援するため、「Agile/DevOpsコンサルティングメニュー」ならびに「CI/CDインテグレーションサービス」の大きく2つのサポート体制を拡充。企業がDevOpsの実装を進める中で、ITを活用したビジネスの価値向上とアジリティを追求する文化を組織全体に定着させていくことを支援する。