トレンド・イベント・セミナーレポート|クラウドセキュリティ

北米のセキュリティ最新動向|エンドポイント、リモートアクセス

昨今ではIT関連のセキュリティの被害がニュースを賑わすことが当たり前になってきました。北米においても、米連邦政府機関や大手企業がSolarWinds(ソーラーウィンズ)の管理ソフト経由でサイバー攻撃を受けたSolarWinds事件や、米国東南部を結ぶ石油の輸送パイプラインが停止されたコロニアル・パイプライン事件など、大きく報道されるサイバーセキュリティ関連の事件が非常に増えています。

このような環境下においてセキュリティ関連のスタートアップに対する投資も活性化をしており、セキュリティ関連の調査会社であるMomentum Cyberの市場調査では2021年のサイバーセキュリティ企業に対するベンチャーキャピタルの投資は300億ドル近く(4兆円近く)に達したと報道されています。※出典:Momentum Cyber

ITOCHU Techno-Solutions America, Inc.(以下、CTCアメリカ)のBusiness Development Manager 藤原康人が、セキュリティ最新技術やスタートアップ動向についてレポートします。

▼ 目次

1.世界最大級セキュリティイベントで体感したこと

2.エンドポイントセキュリティの北米トレンド

3.リモートアクセスセキュリティの北米トレンド

1.世界最大級セキュリティイベントで体感したこと

世界最大級のセキュリティイベントである「RSA Conference(略称RSAC)」ではテーマをTransform(変革)と定め、頻発する大規模なサイバーセキュリティ事件に対応するための進化への必要性がキーノートなどで語られました。また、展示会場には、多くのスタートアップを含む400社超のベンダーが自社のプロダクトをアピールしていました。

RSACは、世界中からサイバーセキュリティの業界リーダーが集結し、セキュリティ業界の最先端の事例を知ることができるイベントですので、例年、日本からも多くの参加者が集まりとなり、今年度(2022年6月)は2年ぶりの開催となりました。

残念ながら、会場にはまだ多くの日本人含む海外渡航者が訪問している雰囲気はなかったですが、久しぶりの大規模オンサイトイベントとなり、各社さまざまな工夫をこらして盛り上げていました。

図1. 世界最大級セキュリティイベントRSACの会場周辺の様子

Exhibition(展示会場)内は人混みで歩けない!という程の混雑はなく、各ブースに配置されたスタッフからの説明も基本は待たずに聞ける状況で、少し混雑しているブースにおいても、他のブースを周って戻ってきたら大体混雑が解消されているような混雑状況でした。ただ、会場として使用されたMoscone Centerが延べ床面積65,000平米以上(東京ドームより広い)と大きな会場で、そこの地下フロアがほぼ全てExibitionとなっていたので、体力的にも時間的にも同じ場所に戻るのは難しかったのが実感でした。

Exibition参加企業はサブトピックスでもカテゴライズされているのですが、以下がカテゴリ上位の一覧となっており、注目度合いがうかがえる一つのパラメータになるものと思いますので、記載をします。やはり、クラウドの活用が進む中で、Cloud Securityに自社をカテゴライズするベンダーが一番多く、Zero Trust関連のベンダーも多数存在することがわかります。

- Cloud Security:194社

- Zero Trust:122社

- Date Security:121社

- Cyberattacks:116社

- Threat Intelligence:92社

- Application Security:91社

- Asset Discovery & Management:89社

- Ransomeware:89社

図2. RSAC展示会場内の様子

普段、私がやりとりしているセキュリティ関連のベンダーや、RSAC会場内で情報交換するなかで感じたトレンドを2回に分けてお届けしてまいります。

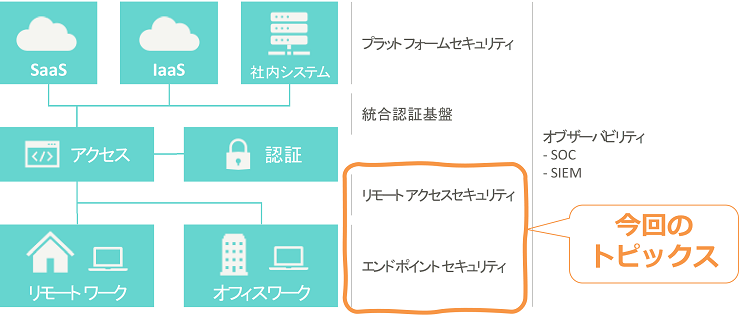

トピックスとしては以下のカテゴリをカバーしています。

■ 今回のトピックス

- エンドポイントセキュリティの北米トレンド

- リモートアクセスセキュリティの北米トレンド

■ 次回のトピックス

- 統合認証基盤セキュリティの北米トレンド

- システムプラットフォームセキュリティの北米トレンド

- オブザーバビリティ(SIEMセキィリティ)の北米トレンド

図3. 今回のトピックスの範囲

2.エンドポイントセキュリティの北米トレンド

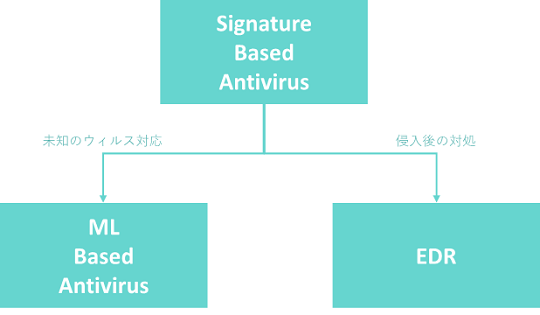

エンドポイントのセキュリティは2つのカテゴリに分けてご紹介します。

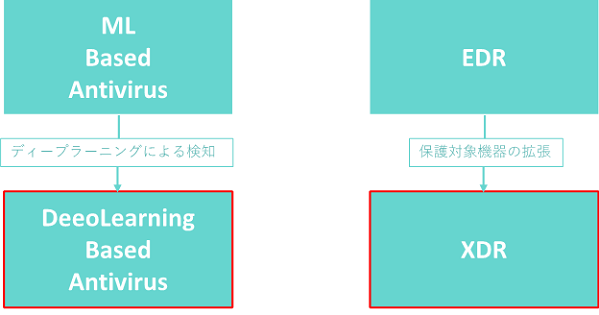

1つ目が侵入防御という観点、もう1つがEDRという観点となります。トレンドからご紹介をすると、アンチウィルス対策という言葉でパターンファイル、シグネチャ型と言われるプロダクトが多く使われています。これらの製品はウィルスが確認されてからパターンファイル/シグネチャを更新するので、未知のウィルスには対応できないといった懸念や、侵入を防ぐという点に特化しており、侵入されてしまうと気がつくことができないという懸念などが存在しておりました。

それらの懸念を解消するために昨今では導入が進んでいるのが、マシンラーニングを用いた侵入防御(未知のウィルス対応)、やEDR(エンドポイントでの不審な挙動を検知しウィルス対応)と呼ばれる製品になっています。

侵入防御という観点で、新たに活用され始めているのがディープラーニングというテクノロジーになります。未知のウィルスに対する侵入防御においては、A Iや機械学習で利用されるエンジンがキーとなるのですが、そのエンジンをディープラーニングと呼ばれるテクノロジーを活用してウィルスの検知を行うベンダーが投資家の資金を集めております。

EDRという観点では、エンドポイントだけでなく、全てのIT関連デバイスに対する検知と対応を行うXDRというキーワードが非常に盛り上がっております。こちらのXDRの実現に向けて、各エンドポイント出身のセキュリティベンダーがSIEMやSOARのベンダーの買収・提携・出資などを行なったり、その逆にSIEMのベンダーがエンドポイントやクラウドやアプリケーションのセキュリティベンダーに向けた拡張活動をする方向が出てきております。

これらが、エンドポイントに対して私が感じているトレンドとなっており、ディープラーニングを用いた侵入防御製品であるDeep Instinctというベンダーについては別の機会で紹介します。XDRに関しても、調査が進みましたらまたご紹介します。

3.リモートアクセスセキュリティの北米トレンド

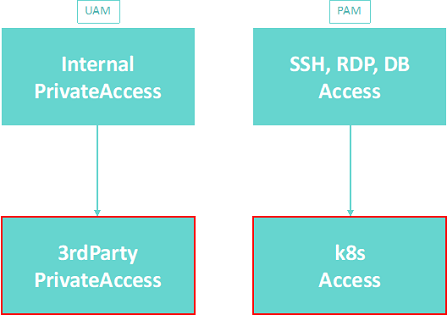

リモートアクセスのセキュリティも2つのカテゴリに分けてご紹介をします。UAM(ユーザークセス管理)とPAM(特権ユーザークセス管理)です。UAMはユーザークセス管理の名前の通り、一般社員のようなビジネスチームユーザー達を自社のシステムにアクセスさせるための管理システムとなり、PAMはシステム担当者や開発者などの、サーバの設定変更を行うユーザー達のアクセスを管理するためのシステムです。

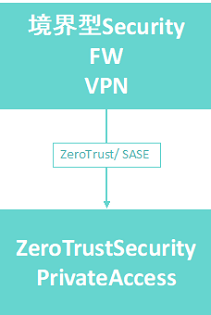

どちらもゼロトラストやSASEと呼ばれる、従来の信頼できる「内側」と信頼できない「外側」にネットワークを分け、その境界線で対策を講じるというセキュリティ対策を捨て、すべての通信を信頼しないことを前提に、さまざまなセキュリティ対策を講じるという対応を進めるツールが多く出てきています。リモートアクセスに対する具体的な対策としては、FWやVPN装置などのN/Wデバイスを廃止して、クラウドのプロキシアクセス型サービスを採用することが広がっています。FWやVPN装置ですと、インターネットから入る通信を許可する必要があり、その機器に脆弱性があったことにより、システム内部に侵入されるサイバーセキュリティ事件が頻発しており、これらのツールが導入されています。

UAMに関しては、これらのツールの企業への採用が進む中で、最新のトレンドとして出てきているのが子会社、取引先、パートナー企業、委託先などのサードパーティベンダーが関係するサイバーセキュリティ事件への取り組みが始まっています。日本国内においても、大手製造業がサプライヤ企業のサイバーセキュリティ事件をきっかけに工場を停止した事件は大きく報道されたと思います。

北米においても、Oktaが管理画面のスクリーンショットを公開され、管理者パスワードなどが漏洩した可能性が報じられた事件の漏洩元は委託先の企業であったり、国内企業のランサムウェア事件の攻撃先が米国の子会社であったりと、サードパーティベンダーが関係するサイバーセキュリティ事件というのも非常に多く発生しています。

そのような状況の中で、新たなUAMはより管理性や利便性を向上したプライベートアクセスプロダクトベンダーが生まれており、Axis Securityというベンダーは、新たにエージェントレス・ユーザー作業の証跡保管、ユーザーの操作権限の細かい制御といった機能を具備したソリューションをリリースし、サードパーティベンダー管理に最適なプロダクトとして、急激に資金を集めております。

また、PAMに関しては、IT担当が新たに採用するプラットフォームとして、Kubernetesの採用が進んでおります。特に最新のテクノロジーを駆使するテック企業や、Web関連が大きく収益に関係するE Cサイトの運営企業などで採用されておりましたが、近年はその他の業界でも採用が進んでいるテクノロジーとなります。このKubernetesを活用したマルチクラウド環境のIT担当者の特権アクセス管理をサポートするベンダーが今注目を集めており、Teleportというベンダーです。2015年創業で評価額10億ドル以上のユニコーンと呼ばれる急成長スタートアップとなっています。

これらが、リモートアクセスに対して私が感じているトレンドとなっており、Axis Securityや Teleportについては別の機会で紹介します。

以上、世界最大級セキュリティイベントの様子や、北米での活動を通じて感じたエンドポイントセキュリティとリモートアクセスに関するトレンドを紹介いたしました。

今後も引き続き北米のセキュリティトレンドというテーマでのお役立ち情報を発信してまいります。

◆この記事を読んだ方へのおすすめする記事

アメリカIT探訪駐在員レポート ―シリーズ5 ― 北米のセキュリティ最新動向|統合認証基盤、システムプラットフォーム、オブザーバビリティ

上記記事で取り上げているトピックスは以下の通りです。

- 統合認証基盤セキュリティの北米トレンド

- システムプラットフォームセキュリティの北米トレンド

- オブザーバビリティ(SIEMセキィリティ)の北米トレンド

著者プロフィール

- 藤原康人

- ITOCHU Techno-Solutions America, Inc.|Business Development Manager|2020年10月より、CTCアメリカに出向し、シリコンバレーのスタートアップの調査に携わる。得意分野とするクラウドからデータマネジメントツールによるデータ活用など、主に企業のシステムインフラを支える幅広い分野のソリューションを日本の市場に展開することをミッションとする。