よくあるお悩みやご質問|クラウドセキュリティ

新任セキュリティ担当者必見|企業に求められる防御のあり方

ますます巧妙化する脅威。今後の防御手段はどうあるべきなのか?

攻撃者の動機、流行中の脅威、そして企業の課題を整理した上で、企業に求められる今後の防御方法のあり方を解説します。

▼目次

1. 攻撃者の目的

2. 流行中の脅威

3. IT技術の進歩に伴うセキュリティ課題

4. これからの防御のあり方

1. 攻撃者の目的

サイバー攻撃の対策を検討する上での第一歩は、テクノロジーの理解をする前に攻撃者を知ることです。サイバー攻撃を効果的に防御するためには、攻撃者の目的と手口の理解が不可欠となります。

サイバー攻撃の手法や目的は時代の移り変わりとともに多様化しています。そこでまずは攻撃の変化についてご紹介します。

1-1. 従来までのサイバー攻撃

従来までのサイバー攻撃は多くがいたずらや組織に対する抗議が目的でした。インターネットにて新しい攻撃手法が公開された際にはその手法を試す愉快犯が頻発していました。また、政府や企業に反発した人々が、それらの組織のシステムダウンを狙い攻撃や改ざんを行うということも発生していました。

1-2. 近年のサイバー攻撃

一方で、昨今では攻撃者の目的に変化が見られています。それは目的の中心が金銭目当てになっているという点です。攻撃者の主な動機は巨額の収益を得る為のビジネスとなっています。特に昨今では、経済的収益の獲得を目的とした攻撃が増加している傾向にあります。例えば、攻撃者自身或いは雇い主に経済的な利益をもたらすことを目的とした産業スパイは知的財産や機密情報の入手を試みます。また、銀行やクレジット・カード決済事業者などの金融サービス業或いは、小売業を標的とした攻撃の場合は、クレジット・カード情報の窃取による金銭的な利益の獲得を目的としています。

攻撃者は目的を果たす上での達成条件として、企業や団体が有する機密情報の窃取や WEB サイトの改ざんはもちろんのこと、ビジネスを支えるサーバからネットワーク、PC の破壊まで、あらゆる手段を用いサイバー攻撃を試みます。

これらのサイバー攻撃は常に進化を遂げ、巧妙な手口で従来型のセキュリティ対策をすり抜けます。そして、長期間にわたって標的の内部に潜伏し、ビジネスに影響を与えています。

2. 流行中の脅威

攻撃者の目的として金銭窃取が中心となり、脅威のトレンドも変化しています。成功する可能性が高く、かつより多くの金銭を奪うことを主眼とする手法が増えています。具体的には、標的型ランサムウェアや脆弱性を利用する不正マイニングが多く検出されています。

2-1. 標的型ランサムウェア

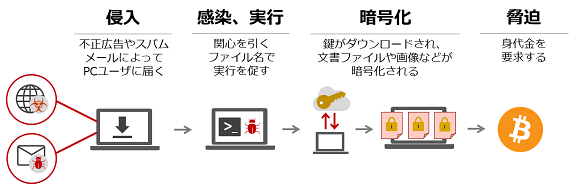

ランサムウェアとはPCを標的としたマルウェアの一種です。ランサムウェアに感染すると、重要なファイルが暗号化され開けなくなる、或いはPCが起動できなくなる等の被害を受け、企業は大きなダメージを受けてしまいます。攻撃者はこの感染した端末の復元を引き換えに金銭を要求します。結果として、攻撃者に金銭を払ってしまうというケースは後を絶ちません。ランサム(ransom)とは身代金を意味し、ランサムとマルウェアの造語としてランサムウェアと呼ばれています。

ランサムウェアは2017年に猛威をふるい、ニュースで大きく取り上げられるほどの社会問題となり、企業のセキュリティ担当者は早急な対策を迫られました。しかし、ランサムウェアは、攻撃者が企業を狙う際の常套手段として定着してしまい、ランサムウェアの検出数は減少したものの、依然として企業を標的としたランサムウェアの被害が続いているのです。

図 1. ランサムウェアの活動

2-2. 不正マイニング

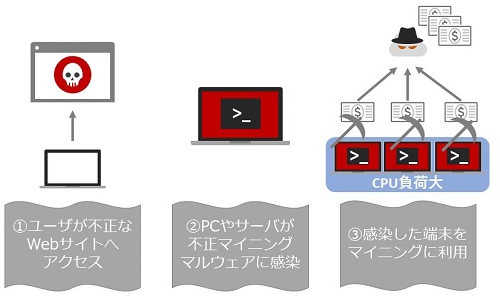

不正マイニングは、ここ数年で普及しつつある仮想通貨を狙った攻撃です。攻撃者は、脆弱性を利用し企業のPCやサーバへ侵入、不正マイニングのマルウェアを感染させます。感染した端末はCPUが悪用され、不正マイニングに加担させられてしまいます。この不正マイニングが急増している背景には、仮想通貨の価格高騰に加え、被害者が気づかない間に金銭を取得できるという点で攻撃者に注目されています。

図 2. 不正マイニングの流れ

上記でご紹介した脅威はあくまでも昨今流行している脅威の一部でしかありません。今みなさんがこの記事を読んでいただいている間にも新しいマルウェアや攻撃手法が作り出され、自社のシステムが狙われているかもしれません。そんな日々生み出される未知の脅威に対して、既存のセキュリティ対策は十分でしょうか。ぜひこれを機会に現状の対策を振り返っていただければと思います。

3. IT技術の進歩に伴うセキュリティ課題

言うまでもありませんが、今日ITインフラの変化は非常に早いスピードで進んでいます。そんなITインフラの変化を受け、セキュリティの課題やあり方についても従来とは異なる新たな観点で考慮しなおす必要があります。具体的にはパブリッククラウドや暗号化通信の普及に伴い、企業がセキュリティ面で講じなくてはならない範囲が増えています。例えば、データ保護の目的で導入が進んでいる暗号化通信ですが、攻撃者に悪用されるといったケースが発生しています。攻撃者は、マルウェアを攻撃対象へ送りつける手段として暗号化通信を利用しセキュリティ製品の検知を回避します。

また、企業のITインフラ環境をAWSやMicrosoft Azureといったパブリッククラウドへ移行するに伴い、セキュリティ観点での対策も急務となっています。

暗号化通信の課題やパブリッククラウドにおけるセキュリティ対策については次回以降の記事にて改めて紹介しますので、そちらをご一読いただければと思います。

4. これからの防御のあり方

本記事では、企業ITシステムを取り巻く攻撃者の状況やITインフラの課題についてお伝えしてきました。こういった脅威や課題に対しては、なにか1つの対策で全てをカバーできるというものではありません。

重要なポイントは、システムをネットワーク、エンドポイント、サーバといったレイヤーにわけ、それぞれの場所で適切に対策を設けることです。

このレイヤーを分けた対策を多層防御といいます。既にセキュリティ製品をポイントごとに導入し、多層防御を実現しているという企業も少なくないかと思います。

ただ、ここで加えて言及したいポイントとして、それぞれの対策が昨今の脅威に対応できる最新のソリューションを導入できているかという点です。

最良の多層防御を実現する上で、それぞれのポイントでどのような防御手段が必要なのか、詳細は下記をご覧ください。

著者プロフィール

- 飯塚 和成

- 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社在籍中 | 1. 現在の担当業務 : 脆弱性診断、プリセールス | 2. これまでの担当業務 : ネットワーク、サーバの設計構築、脆弱性診断、専門学校教員 | 3. 趣味 : 音楽鑑賞| 4. 好物 : なんでもよく食べます