クラウドネイティブ|知る×学ぶ

HPE SimpliVity 380 で解決しよう!! 仮想化基盤の運用課題

仮想化基盤が普及してから早10年。ツールの高機能化や運用の自動化等の運用を補助する技術が進歩してきたとはいえ、仮想化基盤の管理者、運用者の悩みや課題は増す一方のようです。本記事では、お客様よりご相談いただいた仮想化基盤の運用課題の内、日本ヒューレット・パッカード株式会社 (以下、HPE)のハイパーコンバージドシステム「HPE SimpliVity 380」によって解決できる課題に着目し、課題内容と解決方法についてご紹介します。仮想化基盤の運用に関する課題解決の一助となれば幸いです。

▼ ハイライト

1. ストレージ容量に関する課題

2. バックアップ運用に関する課題

3. VDIの運用に関する課題

1. ストレージ容量に関する課題

仮想化基盤の利用用途は様々ですが、如何なる場合においても必ずといって良いほどストレージ容量に関する課題に直面します。システムを導入するまえに綿密な需要予測を検討しても、ユーザの要望が管理者側の想定を上回り、容量不足に悩まされることが多いです。

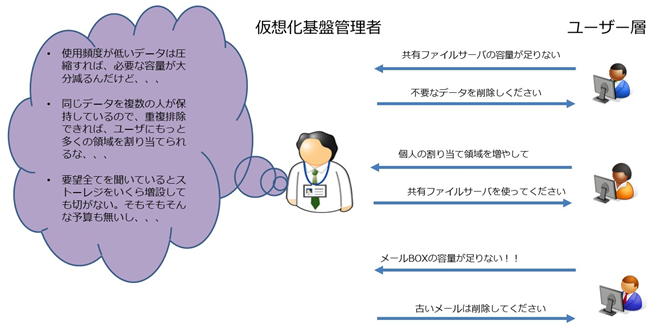

1-1. 仮想化基盤でありがちな課題例① (共有ストレージの容量不足)

共有ファイルサーバの容量が不足すると、ユーザ側は管理者へ容量の拡張を要求し、管理者はユーザ側に対してデータの整理や圧縮での対応をお願いするというようなことが発生します。

この場合、管理者側の本音としては、不要なデータの削除や使用頻度の低いデータを圧縮するなど、ユーザにストレージの使用量を削減してほしいと考える反面、ユーザ側はデータを残しておきたいと考え、なかなか管理者の期待には応えてくれません。さらに、ユーザ側のITリテラシーを配慮すると、ユーザにデータ圧縮などの対応を促すこと自体が困難となります。

1-2. 仮想化基盤でありがちな課題例② (課題①を放置すると、ストレージの利用効率が低下するだけでなく、ユーザの業務効率も低下する )

共有ファイルサーバの容量が不足すると、ユーザは個人のストレージ領域にデータを保存します。複数のユーザで共有されるようなデータが、個々のユーザのストレージに格納されてしまうと、個人のストレージ領域を逼迫するだけでなく、ストレージ全体の利用効率が著しく低下すると共に、ユーザの業務効率も低下します。

つまり、共有ストレージの容量不足に関する課題を放置すると、負のスパイラルを招く恐れがあります。

- 共有ストレージが不足する。

- ユーザは個人に割り当てられたストレージ領域を使う。

- 個々のユーザのストレージに、共有データが保存される。

- 個人のストレージ容量が不足する。

- ストレージ全体の利用効率が低下する。

- 共有データを使った協業効率が低下する。

- バックアップストレージの使用量が増える。

この様な課題に対し、HPE SimpliVityは有効な解決方法を提供できます。解決方法をまとめた資料を以下よりダウンロードできます。本課題に直面されている管理者の一助になれば幸いです。

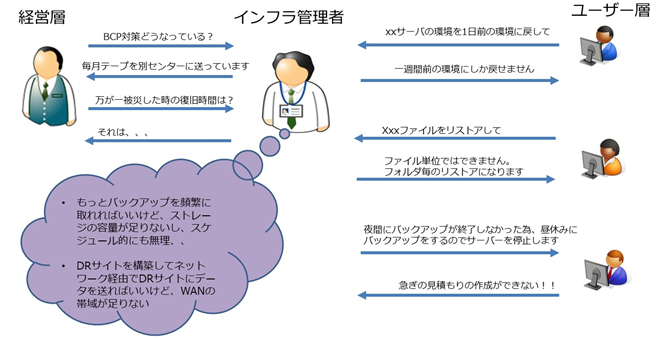

2. バックアップ運用に関する課題

基盤管理者の方であれば、1度は上記のような場面に遭遇したことがあるのではないかと思います。

バックアップは個人の責任という一面もありますが、だからといって、個人対応のみに任せるといったことは許されません。個人に任せてしまうと、バックアップデータをストレージのあちこちに保存されてしまい、ストレージが余計に消費されてしまう恐れがあります。そもそもシステム障害に対しては、基盤管理者が責任をもってバックアップを取得する必要があります。万が一、基盤管理者がバックアップの取得を怠っていた際にシステム障害が発生した場合、基盤管理者にはユーザからの「悲痛な叫び」と共に上司からの「叱責」が重くのしかかります。このような最悪の事態を避けるために、基盤管理者はしっかりとしたバックアップシステムの構築、運用をする必要があります。

バックアップシステムを検討する際は、単に基盤管理者側の都合だけではなく、ユーザ側の要望を加味した上で、ユーザにとって有益で安心できる仕組みを考える必要があります。このようなバックアップシステムを構築する上の検討すべきポイントは下記になります。

- バックアップの頻度(日毎、週毎、月毎、、、)

- バックアップの目的(システムバックアップ、データバックアップ)

- バックアップの種類(フルバックアップ 、差分バックアップ、スナップショット)

- 保管世代・期間

- バックアップ・リストアの単位(仮想マシン単位、LUN単位、、)

- バックアップデータの保管場所(同一サーバ内、同一センタ内、別センタ)

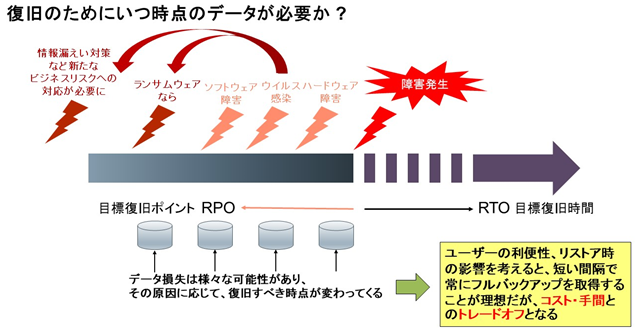

- RPO(Recovery Point Objective),RTO(Recovery Time Objective)

図 2. バックアップ運用のポイント

上記に挙げた検討ポイントとユーザの復旧要望や利便性を加味した上でバックアップシステムを整備できれば理想的ではありますが、コストや運用負荷の兼ね合いから妥協せざるを得ない場合も多く、システム構築後に以下の様な課題が残ります。

その① バックアップの取得間隔が長く、ユーザが要望する復旧ポイント でリカバリできない

バックアップの取得間隔が短ければ短いほど、ユーザのリカバリ要求を満たせます。しかし、実際にはストレージの容量の問題やバックアップ時のI/O負荷の点より、頻繁にはバックアップを取得できません。1週間に一度、休日夜間にのみバックアップを取得している環境も少なくありません。バックアップ間隔が週1回の場合、リストアできる復旧ポイント は最長で、約1週間前ということになってしまいます。

その② リストア単位 がユーザの復旧要望にあわない

例えば、ユーザが誤ってデータを削除してしまった場合、ユーザは削除したファイルのみのリストアを希望します。しかし、システムの仕様により、フォルダ単位でのリカバリしかできないといったことがあります。この場合、ユーザはリカバリに対象外のファイルを一時的に退避させる必要があり、非常に面倒な作業が発生します。

その③ バックアップやリストアを実施できる時間帯が限られる

バックアップを実行するとシステム性能の低下により業務に影響がでてしまう為、業務時間には実行できないという制約が生じます。よって、バックアップの実施時間を夜間や休日に実施することが一般的です。ただし、24時間稼働するオンラインサービスを支えるシステム等では、バックアップを実施する時間帯の調整が難しくなってきています。

上記のような事情を配慮し、ストレージ容量や時間を節約する為の差分バックアップといった手法も考えられますが、バックアップを取得する際の負荷や時間を削減できる反面、リストア時の負荷が高まり、リストアを実施する時間帯に制約が生じます。

その④ BCP対策としてDRサイトを構築したいが、リソースやノウハウが無い

単にテープバックアップを別サイトに送るだけといったBCP対策は、不十分なケースが多々あります。有事の際、いち早くサービスを再開する為には、下記のポイントを検討する必要があります。

- DRサイトへ常に最新のバックアップデータを送る

- 被災地側にもサーバリソースを配置する

- 最新のバックアップデータを使ってサービスを再開させる仕組みを整える

図 3. バックアップの運用課題

上記に挙げた課題に対し、HPE SimpliVityは有効な解決方法を提供できます。解決方法をまとめた資料を以下よりダウンロードできます。本課題に直面されている管理者の一助になれば幸いです。

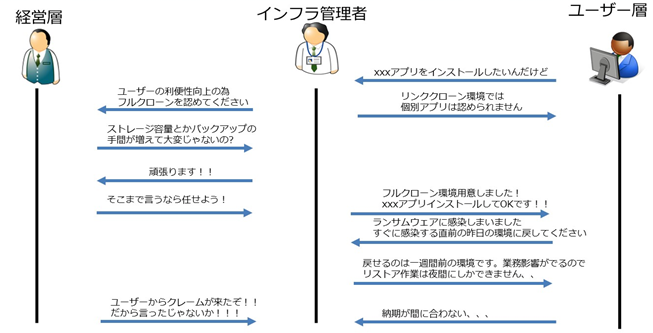

3. VDIの運用に関する課題

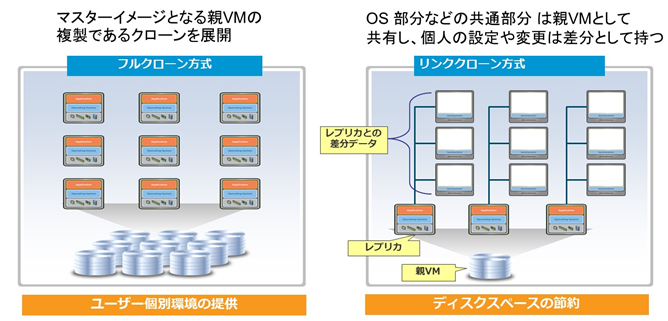

VDI環境を設計する際、下記の何れかより仮想デスクトップの展開方式を検討します。

- リンククローン方式

- フルクローン方式

一般的にVDI環境では大規模であればあるほど、ストレージ容量を削減する目的で”リンククローン方式“を採用する傾向にあります。

図 4. リンククローン・フルクローンの概要

それぞれの展開方式のデメリットについて簡単に記述します。

① リンククローン方式のデメリット

リンククローン方式を採用する主な目的は下記になります。

- ユーザ環境の統一管理

- ストレージの消費量の削減

VDI のユーザ環境を統一的に管理できる点については、管理面にとってはメリットといえますが、利用者からするとストレスの要因になる場合があり、これがデメリットに転じることがあります。ユーザ環境に対して柔軟性を求める利用者は、自分の業務に適した環境設定を希望します。例えば、 アプリケーションのインストールを自由に行いたいと考えるでしょう。仮に利用者が「ユーザ環境の統一管理」に不満を抱いてしまうと、利用者は VDI 環境の受け入れに難色を示します。最悪の場合、管理者は VDI 環境とは別に個別環境を準備する破目になるというわけです。

② フルクローン方式のデメリット

フルクローン環境の場合、必要となるストレージ容量が増える為、VDI環境のように仮想マシンが多い環境なると、頻繁にバックアップを取ることが難しくなります。そのため、“バックアップ運用で課題”にしたような“ユーザが望む復旧ポイントのリカバリができない”という課題が顕著になります。また、個別にアプリを入れられる環境となることから、ウイルス感染などのセキュリティリスクが高くなることから、より強固なセキュリティ対策が必要になります。

図 5. VDI 環境の課題

VDI環境においては、上述したように管理者側からの都合とユーザ側からの利便性が真っ向対立してしまうことになり、妥協点を探るのが難しく、管理者側の都合を優先させた場合には、利用者側からの不平不満が大きくなり、管理者はユーザからのクレーム対応に追われる日々を過ごすことになります。

このような課題に対し、HPE SimpliVityは有効な解決方法を提供できます。解決方法をまとめた資料を以下よりダウンロードできます。本課題に直面されている管理者の一助になれば幸いです。

まとめ

本記事では仮想化基盤の運用課題の内、日本ヒューレット・パッカード株式会社 (以下、HPE)のハイパーコンバージドシステム HPE SimpliVity 380 を活用することで解決できる課題をご案内しました。

- ストレージ容量に関する課題

- バックアップ運用に関する課題

- VDIの運用に関する課題

次世代の仮想化基盤としてハイパーコンバージドシステムが市場の注目を集め、ハイパーコンバージドの市場規模は急速な勢いで拡大しています。2015年度の時点で約800億円だったハイパーコンバージドの世界市場は 2020年度には約4500億円に拡大すると予想されています。日本市場においても同様に40億円から300億円へと大きな成長が予想されています。

本記事で取り上げた課題の他、仮想化基盤の運用課題は沢山あります。仮想化基盤について課題を抱えられている方、HPE SimpliVity 380 の詳しい説明を希望される方はお気軽に弊社へご相談ください。他社製品も含めた上で、フラットな視点で最適な製品の選定にご協力致します。

HPE SimpliVity 380 の特徴については下記をご覧ください。

著者プロフィール

- 加藤士郎

- 伊藤忠テクノソリュージョンズ株式会社在職中 | 1. 現在の担当業務 : HCI 全般(HPE、Cisco、Dell EMC、NetApp、Lenovo) | 2. これまでの担当業務 : ITインフラ全般(サーバ、ネットワーク、仮想化)| 3. 趣味 : 孤独のグルメの巡り、料理 | 4. 好物 : 肉、お酒、ガンダム